Demain 18 mars, nous commémorerons les 150 ans du début de la Commune de Paris. De très nombreuses femmes y participèrent. La plus connue reste toujours Louise Michel.

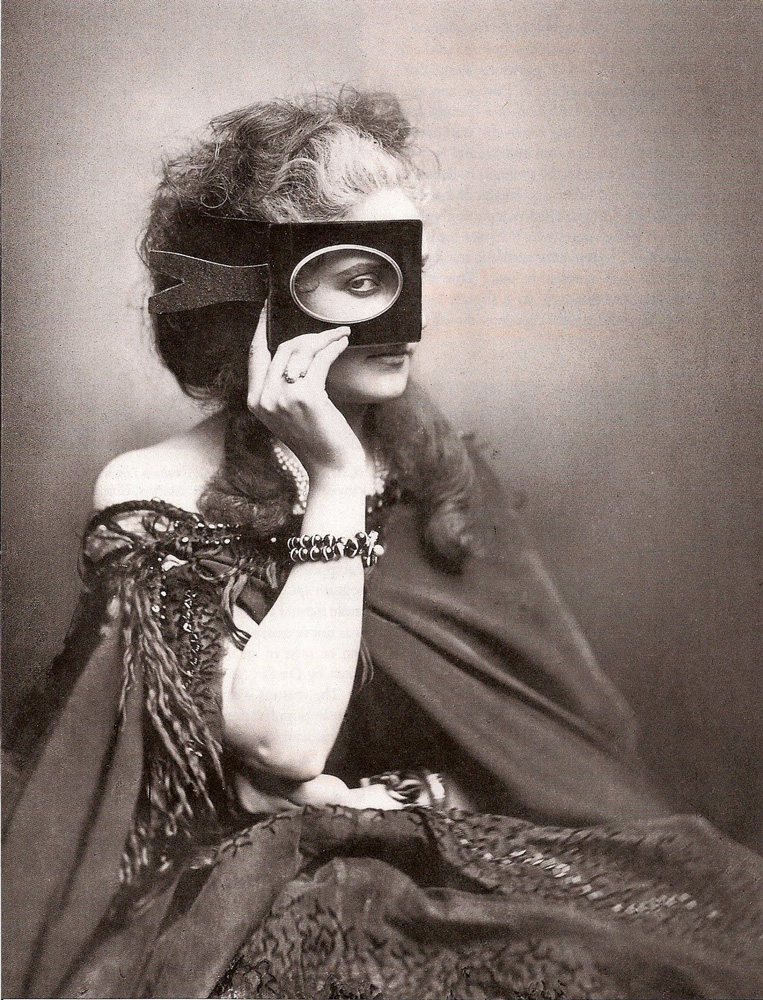

Depuis 1871, Louise Michel est devenue une sorte de mythe: un idéal féminin radical pour la gauche et une furie hystérique et dénaturée pour la droite. Derrière ces légendes, se cache une personnalité aussi forte qu’iconoclaste.

Institutrice pendant le Second Empire, Louise Michel expérimenta de nouvelle méthodes pédagogiques tout en se proclamant républicaine et en fréquentant les cercles les plus actifs de l’opposition à l’empereur.

Durant la Commune, elle participa au Comité de vigilance des femmes de Montmartre et présida souvent les réunions du Club de la Révolution. Elle écrivit aussi des articles pour Le Cri du peuple, le journal de Jules Vallès et combattit même aux côtés du 61e bataillon de la Garde Nationale.

Arrêtée durant la Semaine sanglante, elle fut condamnée à la déportation et resta sept ans en Nouvelle-Calédonie. Elle y étudia les Kanaks en ethnographe. Elle traduisit leurs mythes et leurs poèmes. Pendant la révolte de 1878, elle n’hésita pas à choisir le parti des colonisés.

Libérée, elle commença à voyager en France et jusqu’en Algérie où elle tint de nombreux discours mettant en avant ses convictions féministes, anarchistes et anti-impérialistes. Elle les diffusa aussi par de nombreux romans, pièces de théâtre ou poèmes engagés.