J’ai un peu hésité avant de vous raconter cette terrible histoire aujourd’hui car il s’agit vraiment du « pire crime commis dans l’État d’Indiana », comme le qualifient les journaux de l’époque.

C’est le 26 octobre 1965 que la police d’Indianapolis découvre le corps torturé de la jeune Sylvia Likens, née le 3 janvier 1949, chez la femme chargée de veiller sur elle, Gertrude Baniszewski.

Effondrée celle-ci montre aux enquêteurs un mot écrit par Sylvia juste avant sa mort à l’attention de ses parents. Elle dit avoir accepté de coucher avec tout un groupe de garçons en échange d’argent mais l’affaire a dégénéré. Ils l’ont brûlée, battue, torturée. Les hommes, horrifiés, s’empressent de partir à la recherche des bourreaux de Sylvia… mais juste avant qu’ils ne quittent la maison, Jenny, la sœur de la victime, a le temps de leur chuchoter à l’oreille : « Sortez-moi d’ici et je vous dirai tout »

Son récit est encore plus glaçant que celui fait par Sylvia dans sa lettre. La malheureuse n’a pas été victime d’une bande de jeunes hommes mais de Gertrude, des enfants de celle-ci et plusieurs autres adolescents du quartier !

Tout commence trois mois plus tôt quand les parents de Sylvia et de Jenny, des forains, décident de repartir sur les routes en laissant leurs filles à Indianapolis, la ville où elles ont toujours vécu et ont tous leurs amis. C’est d’autant plus facile que Gertrude Baniszewski, la mère d’une de ces amies, Paula, est prête à les accueillir contre 20 $ par semaine. Au départ tout se passe bien. Mais un paiement arrive en retard, puis un autre…

Gertrude commence alors à battre les deux filles. Plus qu’après Jenny, c’est après Sylvia qu’elle en a. On ne saura jamais vraiment pourquoi. En tout cas, les mauvais traitements ne s’arrêtent plus. Pire, Gertrude y associe très vite ses enfants dont la fameuse Paula. Pour se justifier, elles n’hésitent pas à accuser Sylvia de méfaits imaginaires : elle a volé des bonbons ou un costume de gymnastique, elle a humilié Gertrude en admettant en public avoir déjà eu un petit ami. Pire elle a accusé Paula et Stéphanie, une autre fille de Gertrude, de se prostituer alors que, « bien sûr » c’est elle, Sylvia, qui se prostitue. Pour tout cela, elle doit être punie. Elle est battue, humiliée, brûlée à la cigarette. On lui grave même sur le ventre « Je suis une prostituée et j’en suis fière ». Et je vous dispense de lire le reste.

Enfermée au sous-sol, la malheureuse dépérit progressivement. Elle tente bien de s’échapper après avoir entendu Gertrude et ses enfants parler de l’abandonner dans les bois pour l’y laisser mourir, mais elle est rattrapée à la porte d’entrée. Aux mauvais traitements qui continuent s’ajoute alors la privation presque totale de nourriture. À peine trois mois après son arrivée dans la maison, Sylvia est à bout. Gertrude n’a plus qu’à la forcer à écrire la fameuse lettre qui confirmera à quel point elle était « une mauvaise fille, une prostituée » et donnera une explication plausible de sa mort.

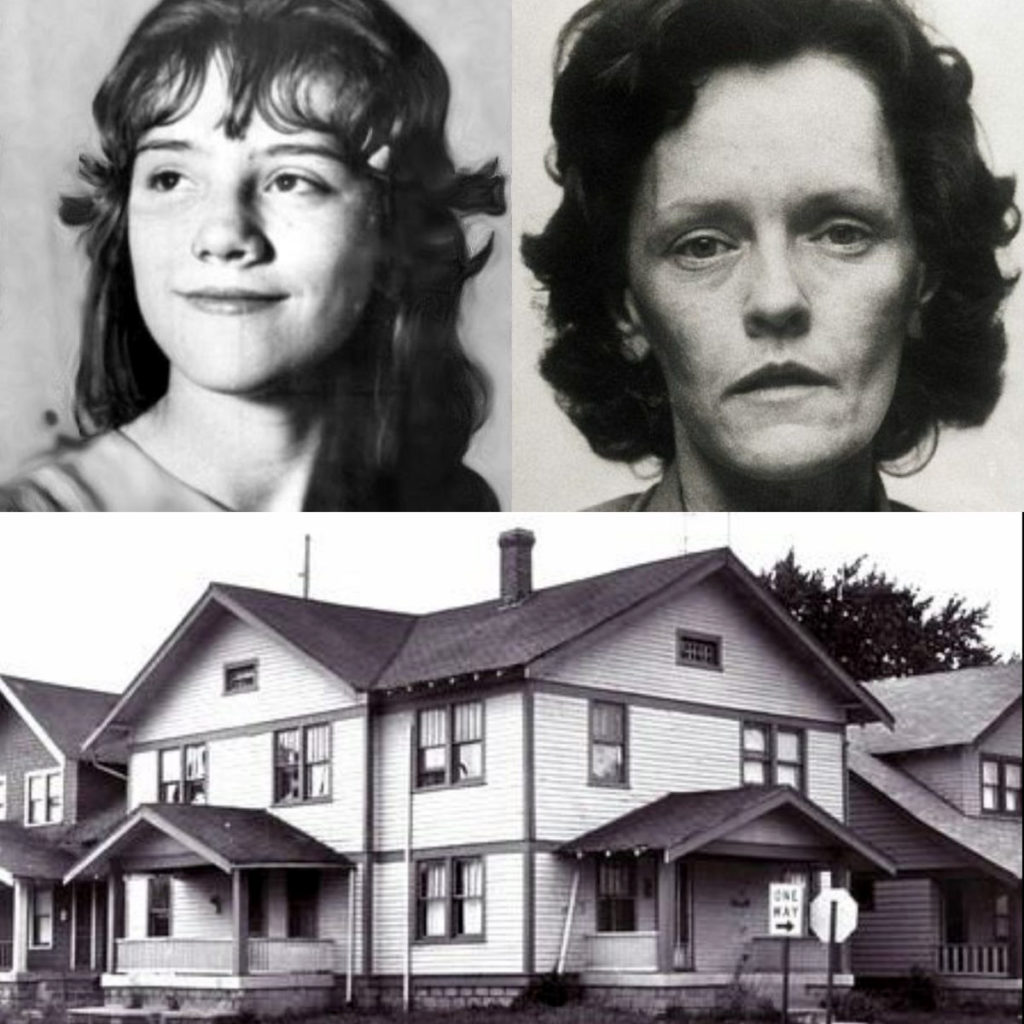

Ci-dessous : Sylvia Likens, Gertrude Baniszewski et la maison où tout se déroula.

Le procès de la famille Baniszewski et de ses complices a lieu quelques mois plus tard. Gertrude plaide l’aliénation mentale. Elle échappe à la peine de mort mais est condamnée à perpétuité en mai 1966. Elle obtiendra la liberté conditionnelle 29 ans plus tard. Ses complices écopent également de peines de prison, notamment Paula (qui, pour l’anecdote, est enceinte d’un homme marié au moment du procès). Condamnée aussi à vie, elle verra sa peine commuée ensuite et sortira en 1972.

L’affaire fera couler beaucoup d’encre aux États-Unis, d’autant plus qu’on est à une époque où le féminisme cherche particulièrement à s’affirmer. En 1979, Kate Millett écrit ainsi un livre sur cette sinistre histoire : The Basement: Meditations on a Human Sacrifice. Pour elle, en résumant très vite, le meurtre de Sylvia Likens est le symbole de toute l’histoire de la répression des femmes, comme si Gertrude avait voulu apprendre à sa victime ce que c’était vraiment qu’en être une.