Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, pleine de joies et de réussites.

Et, comme dirait monsieur Spock : « Live long and prosper ».

Catégorie : Éphéméride

Bayeux by night ou les boules de sorcières

En cette période de solstice d’hiver, l’ambiance derrière la cathédrale me fait plus penser à Halloween qu’à Noël, surtout quand les boules de verre suspendues aux branches de l’arbre de la liberté illuminent les ténèbres nocturnes. J’ai alors l’impression qu’il y a des esprits prisonniers dans l’arbre.

Ça me rappelle l’origine des boules que nous suspendons à nos sapins de Noël.

Jusqu’au XIXe siècle, les sapins de Noël alsaciens étaient décorés de fleurs et de fruits.

Mais vers 1830, on commença à remplacer ces fruits en Allemagne par des boules en verre mercuré ou soufflé : les boules de sorcière. Elles avaient été créées au siècle précédent en Angleterre et étaient censées protéger les maisons des mauvais esprits, des sorcières…

Généralement en verre vert ou bleu, elles pouvaient faire jusqu’à une vingtaine de cm de diamètre et on les accrochait à la fenêtre ou… dans un arbre.

On pensait alors que leurs couleurs vives attiraient le mauvais œil et que leurs reflets le neutralisaient en le renvoyant vers la sorcière qui en était à l’origine. Si on avait de la chance, l’esprit de la jeteuse de sort pouvait même se retrouver piégé dans la boule. Le « pendre » était alors une protection contre toutes les autres créatures malfaisantes. Bref, on obtenait le même résultat qu’en pendant la sorcière elle-même, opération beaucoup plus délicate (et moins esthétique).

Progressivement, ces boules magiques devinrent des objets de décoration si bien qu’elles survécurent à l’arrêt des chasses aux sorcières. On commença à les accrocher aux sapins de Noël. Elle arrivèrent en France, selon la légende, en 1858, quand la sécheresse priva les Vosges et la Moselle de fruits.

La catastrophe de Malpasset/Fréjus

D’intenses inondations causent de nombreuses drames ces jours-ci dans le sud-est de la France. Hélas, de tels phénomènes sont loin d’être nouveaux, même si le bouleversement climatique ne fait rien pour les arranger.

Le 2 décembre 1959, ils furent même la cause d’une des pires tragédies civiles arrivées en France. Après une quinzaine de jours de pluies torrentielles, le barrage de de Malpasset qui alimentait en eau l’agglomération de Fréjus/St Raphaël, rompit brusquement. Les 50 millions de mètres cubes d’eau du lac de retenue s’échappèrent d’un coup et une onde de 40 à 50 mètres de haut s’abattit à plus de 70 km/h sur les quartiers ouest de Fréjus. Aucun système d’alarme n’existait à l’époque et les habitants n’eurent pas le temps de fuir. 423 perdirent la vie ce soir-là. Les dégâts matériels furent immenses.

Des années plus tard, la justice conclut à la non-responsabilité des constructeurs du barrage. Leurs assurances ne versèrent donc aucune indemnités aux victimes survivantes qui durent se débrouiller par leurs propres moyens ou faire appel à la générosité du public.

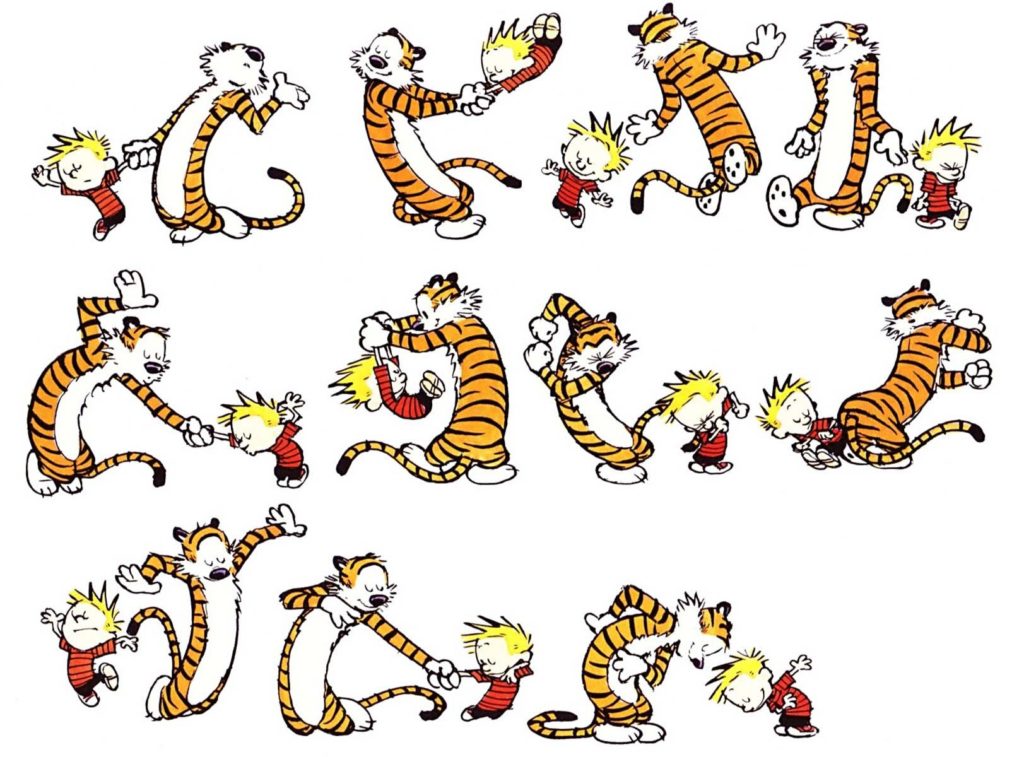

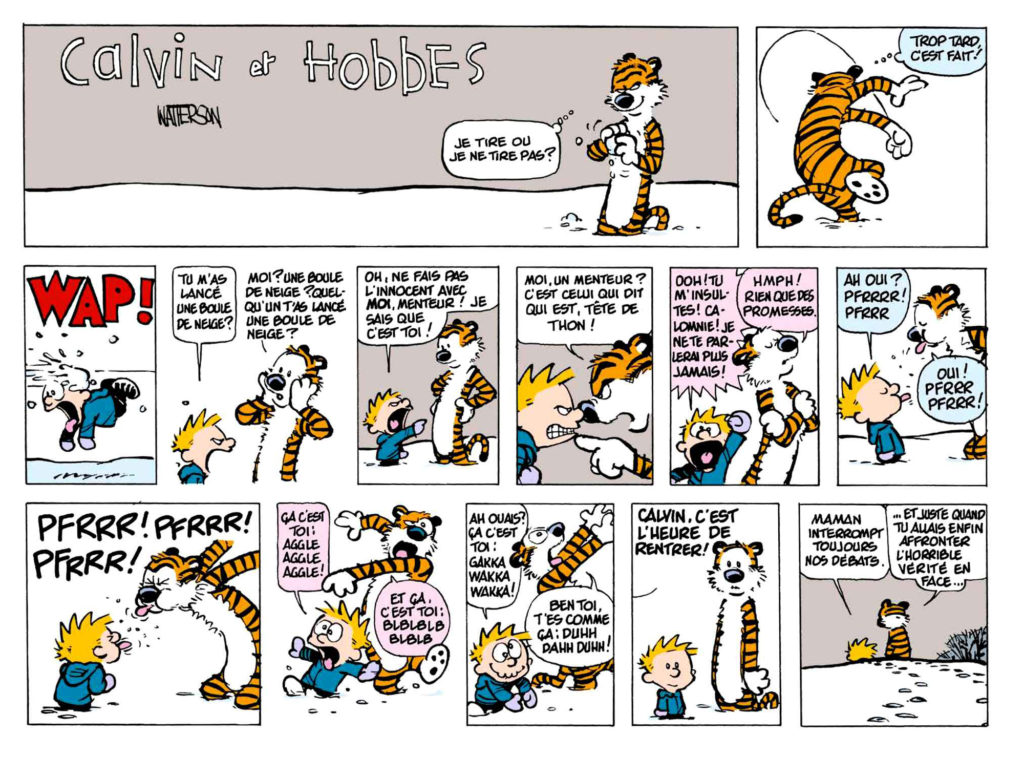

Calvin et Hobbes

Le 18 novembre 1985, apparaissait pour la première fois, « Calvin et Hobbes » un petit garçon et son tigre en peluche… enfin en peluche… habitant la banlieue d’une petite ville du Midwest.

La série de Bill Watterson connut un grand succès immédiat (et bien mérité) jusqu’à être publiée dans plus de 2400 journaux de par le monde. Elle se termina dix ans plus tard, au grand regret de ses fans dont je fais partie.

Steamboat Willie

En novembre 1928, naissait officiellement la souris la plus célèbre du monde : Mickey, dans le court métrage animé : « Steamboat Willie ».

En fait, deux autres dessins animés avaient été réalisés auparavant avec Mickey mais celui-ci remporta un énorme succès public et marqua les esprits avec sa bande sonore, une pionnière du genre.

L’histoire est assez simple. Matelot sur le bateau à vapeur Willie, Mickey subit les foudres de son capitaine, Pat Hibulaire, et interprète la chanson « Turkey in the straw » avec Minnie et les animaux du bord.

Si on sait l’animation due à Ub Iwerks, les historiens hésitent toujours quant à l’identité du compositeur de la musique: Wilfred Jackson, Carl W. Stalling ou Bert Lewis qui travaillaient tous les trois dans le domaine à cette époque.

En tout cas, une chose est sûre : Mickey appartient à la Walt Disney Company et pour longtemps. « Steamboat Willie » aurait dû tomber dans le domaine public en 2003, mais une loi de 1998 repoussa de 75 à 99 ans l’échéance de la protection d’une œuvre créée en nom collectif d’entreprise.

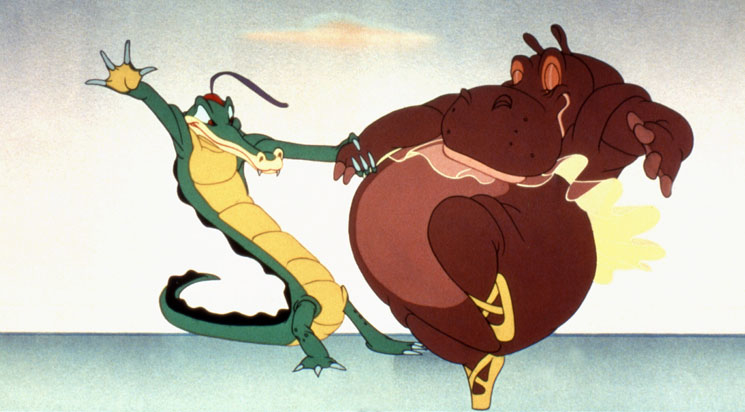

Fantasia

On commémore aujourd’hui de bien tristes événements… Mais j’espère qu’il reste tout de même encore une place pour l’humour et la joie sur nos réseaux.

Le 13 novembre 1940, sortait en salle le « Fantasia » de Disney. Et je ne connais pas grand chose de plus réjouissant que sa « Danse des heures » illustrée par la performance des hippopotames et des crocodiles.

Il s’agissait à l’origine d’un ballet tiré de l’opéra « La Gioconda » d’Amilcare Ponchielli, réorchestré et dirigé par Leopold Stokowski à la tête de l’Orchestre de Philadelphie.

A voir ici : https://www.dailymotion.com/video/xgueqb

Rodin et le cannibale

Né le 12 novembre 1840, le célèbre sculpteur Auguste Rodin réalisa vers 1882 cette statue d’ « Ugolin et ses enfants » toujours conservée aujourd’hui dans son musée.

« Ugolin » est inspiré d’Ugolin della Gherardesca, un noble du XIIIe siècle à la sinistre réputation de traître et même de cannibale.

Après avoir trahi plusieurs fois ses alliés pendant les guerres qui ravageaient la péninsule italienne, Ugolin parvint à prendre le pouvoir à Pise. Il le garda en terrorisant ses habitants et en exterminant de façon cruelle ceux qui lui résistaient. Heureusement, un complot mené par Ruggeri Ubaldini, l’archevêque de la ville, finit par avoir raison de lui.

Mais le religieux était au moins aussi cruel que son adversaire vaincu: il le fit enfermer dans une tour avec ses fils et ses petit-fils puis les laissa lentement mourir de faim. La légende dit qu’Ugolin aurait été le dernier à mourir après avoir dévoré les cadavres des siens.

Dante en fit plus tard un personnage de sa Divine Comédie : il le rencontre dans le neuvième et dernier cercle de l’Enfer. Là, pris jusqu’au cou dans les eaux gelées du fleuve Cocyte, Ugolin dévore pour l’éternité la tête de l’archevêque qui l’a condamné à mort.

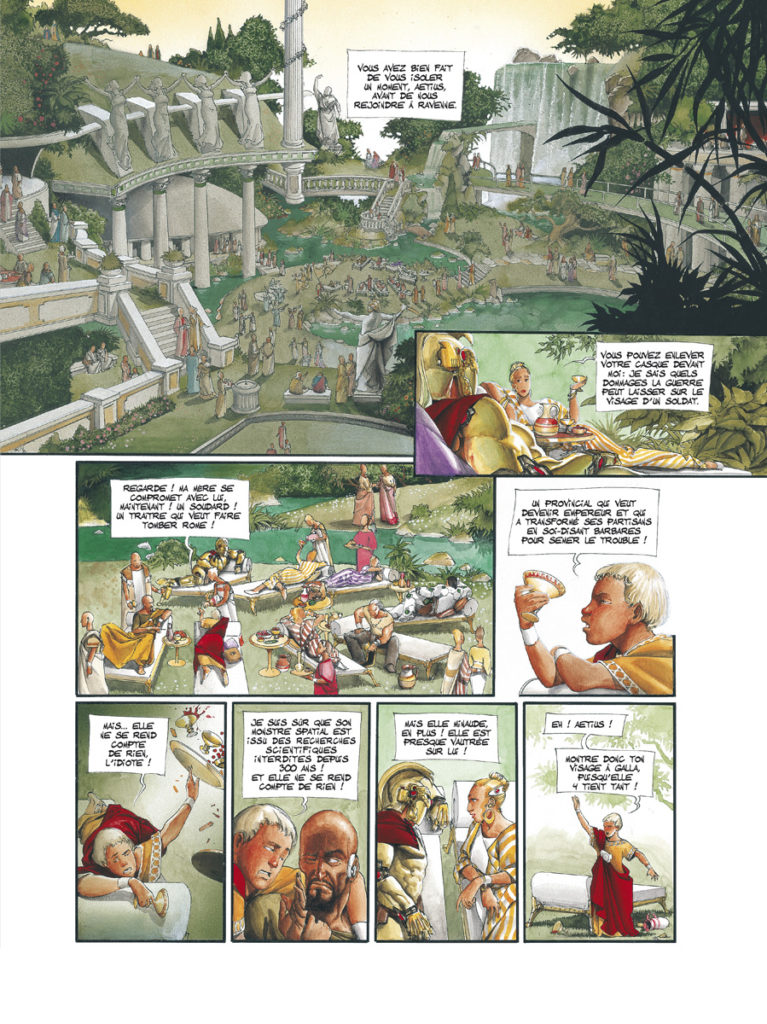

Petit retour sur le Fléau des dieux

Le 23 octobre 425, le jeune Valentinien III devenait empereur d’Occident. Vous ne le connaissez sans doute pas mais c’est sous son règne qu’Attila attaqua l’empire romain et affronta le patrice Flavius Aetius.

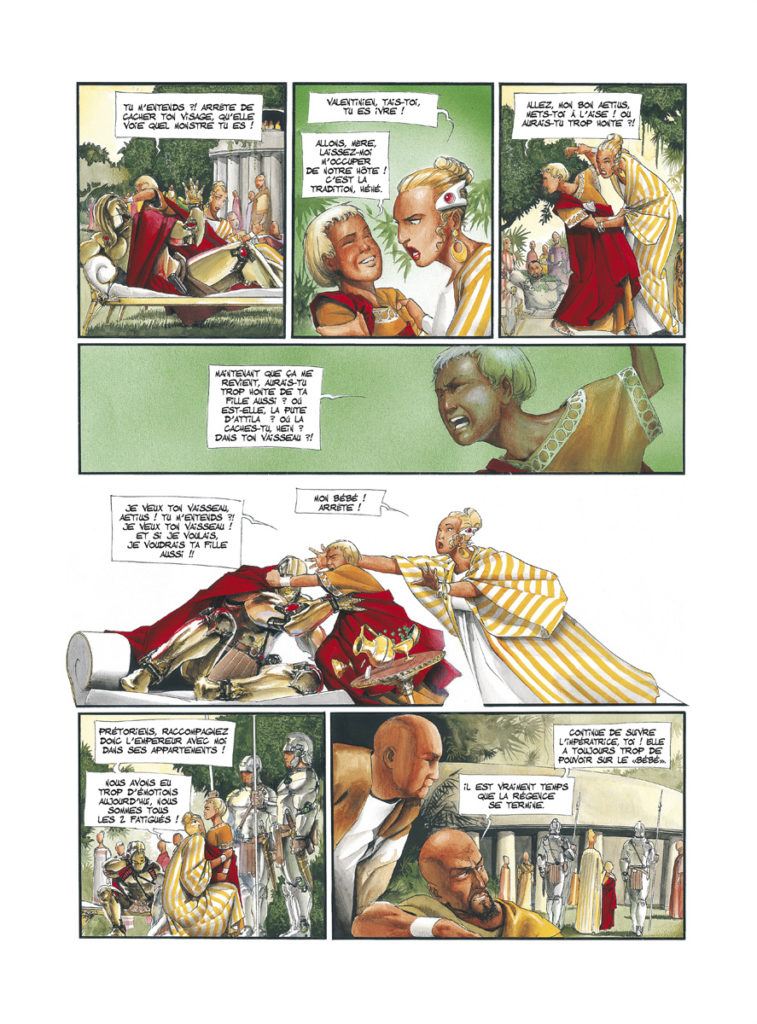

Valentinien est donc aussi un des personnages principaux du Fléau des dieux, la version space opera que j’ai réalisée avec Aleksa Gajic de la guerre des Huns contre les Romains.

Voici donc deux pages du tome 3… On est à Rome et l’impératrice Galla Placidia, mère de Valentinien, flirte avec Flavius Aetius… Enfin croit-elle : c’est en fait sa fille Flavia qui a pris sa place sous son armure.

Ça m’a beaucoup amusé à l’époque de changer le sexe du défenseur de l’empire romain. Et une jeune fille chef d’armée dans la BD, ce n’était pas si courant que ça à l’époque. Ça a beaucoup fait jaser.

Félicette

Amis des animaux, ne lisez pas le post d’aujourd’hui car c’est une histoire triste que je vais raconter.

Avant d’envoyer des hommes dans l’espace, beaucoup d’essais furent tentés avec des animaux. En France, on lança d’abord des rongeurs comme le rat Hector. Mais, pour faire progresser la biologie spatiale, on décida vite de mettre dans les fusées des chats, les cobayes les plus courants en neurophysiologie.

On sélectionna donc quatorze animaux à qui on fit subir un entrainement intense pour les habituer à rester confiner dans des boîtes plusieurs heures (ça, ça n’a pas dû être dur), à supporter bruits et vibrations… On les fit même tourner dans des centrifugeuses, comme le feront les futurs astronautes. Au terme de cet entrainement, on ne conserva que les 6 félins qui avaient le mieux réagi.

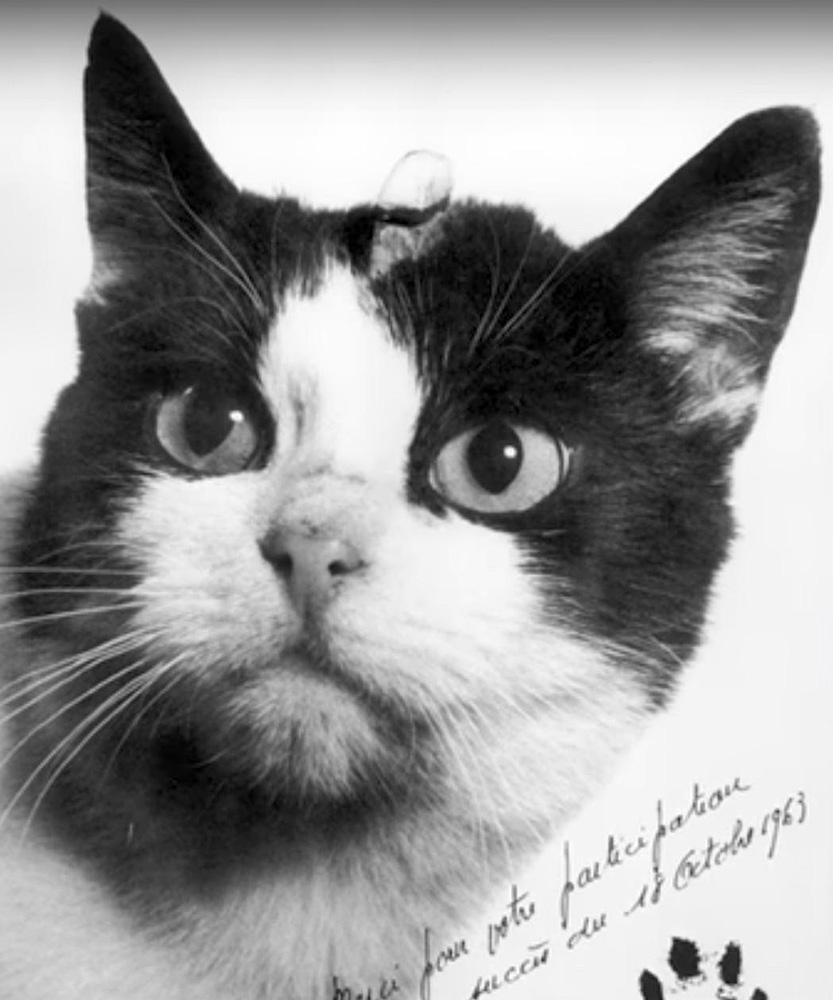

Parmi eux, c’est finalement Félicette – nommée en référence à Félix le Chat – qui monta dans une capsule spatiale sur la fusée Véronique le 18 octobre 1963. Le lancement se passa très bien. Félicette fut récupérée un quart d’heure après son atterrissage au bout de 10 mn 32 secondes de vol. Elle était apparemment indemne. Son successeur, lancé six jours plus tard eut moins de chance : il mourut dans le crash de sa fusée, déviée à cause d’un incident de guidage.

Pourtant les ennuis de Félicette ne faisaient que commencer. Les savants l’examinèrent plusieurs mois en laboratoire. Satisfaits, ils finirent par… euthanasier le pauvre animal pour récupérer les électrodes placées avant le départ dans son cerveau. Cela leur permit de découvrir que la chatte était dans un état certain de somnolence depuis son voyage, sans doute parce qu’elle avait perdu à ce moment-là toutes ses références sensorielles.

Mais le cauchemar vécu par Félicette comptait peu à l’époque. Inconscience ou ironie suprême, on la prit en photo peu après son atterrissage et on envoya ce « souvenir » à toutes les personnes qui avaient participé à la missions orné de ces mots « Merci pour votre participation à mon succès du 18 octobre 1963 ».

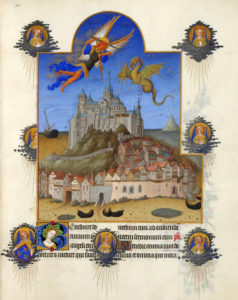

Du Mont-Tombe au Mont-Saint-Michel

Selon une tradition locale remontant au XIe s, c’est le 16 octobre 709, que l’évêque d’Avranches, le futur saint Aubert, aurait fait la dédicace de la première église couronnant le tertre le plus célèbre de Normandie : le Mont-Saint-Michel.

L’archange était adoré en Occident depuis le Ve siècle de notre ère mais c’est seulement sous Charlemagne, au début du IXe, qu’il devint vraiment populaire. C’est alors qu’un chanoine de Normandie écrivit la « Revelatio ecclesiae sancti Michaelis in monte Tumba » racontant la légende fondatrice du Mont.

Comme dans beaucoup de récits hagiographiques de cette époque, Aubert est né fils de seigneur avant de distribuer son héritage aux pauvres et de devenir prêtre. Promu évêque, il chasse un dragon qui harcèle les fidèles. Puis il assiste à un combat entre saint Michel et un autre dragon qui se termine sur le Mont alors appelé « Tombe ».

L’archange ordonne alors en rêve à Aubert de lui consacrer un sanctuaire à l’endroit même de sa victoire. Mais l’évêque n’obéit pas tout de suite: devant l’incongruité de la demande, il croit avoir affaire au Malin en personne. Il faut dire que le Mont est alors une pointe rocheuse quasi isolée en mer et peuplée uniquement de mauvais herbes et de bêtes sauvages.

Mais saint Michel insiste une deuxième fois. Aubert ne le croit pas davantage. Lassé, l’archange appuie fortement son doigt sur le crâne de l’évêque et lui laisse une marque (la relique du crâne d’Aubert est même percée d’un gros trou !).

Convaincu (par la douleur ?), l’évêque se met donc à l’ouvrage et les miracles commencent au Mont. La « pierre païenne » (un menhir ?) qui se trouve sur l’îlot est renversée dès qu’Aubert appuie contre elle un simple nouveau-né. Puis un taureau montre au religieux où construire le premier oratoire avant qu’un rond de rosée ne lui en indique la forme. Plus tard, c’est une source d’eau pure qui apparaît soudainement entre les pierres et qui est bien vite transformée en puits.

Satisfait, saint Michel envoie un dernier rêve à Aubert. Il lui enjoint de ramener au Mont des reliques de son sanctuaire du Mont-Gargan, en Italie : une pierre avec l’empreinte de son pied, un morceau de son voile… Aubert, qui a compris la leçon, obéit tout de suite cette fois. Tandis que ses envoyés se hâtent vers le sud, un raz-de-marée a lieu dans la baie : il engloutit la forêt de Scissy qui reliait le Mont à la terre et en fait une vraie île.

Aubert n’a plus qu’à installer douze chanoines dans le nouveau sanctuaire. Le Mont-Saint-Michel est né.

Ci-dessous :

La Fête de l’Archange, page de l’ouvrage Les Très Riches Heures du duc de Berry, musée Condé, Chantilly, ms.65, f.195.

La miniature est attribuée à l’un des frères de Limbourg, qui l’a peinte entre 1411 et 1416

Le Mont-Saint-Michel vu du ciel © Amaustan