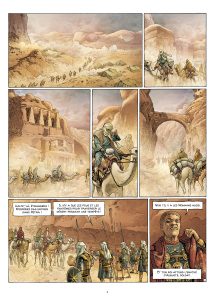

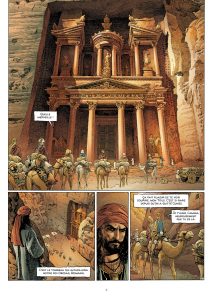

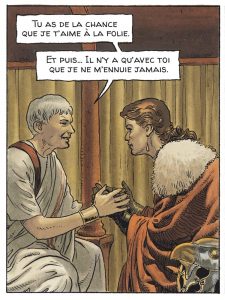

Après la couverture de la Cité des poisons, voici les cinq premières pages du prochain Alix Senator. Vous pourrez le lire en entier dès le 21 novembre.

Catégorie : Actualités générales

Rumiko Takahashi

Ce 10 octobre, Rumiko Takahashi, la grande dame du manga fête ses 61 ans. Son nom vous est peut-être inconnu mais vous connaissez forcément plusieurs de ses immenses créations.

Elève de Kazuo Koike – l’auteur de Lone wolf and Cub -, Rumiko Takahashi publie ses premières œuvres en amatrice dès 1975.

Trois ans plus tard, elle commence sa première série : Urusei Yatsura (« Lamu » en dessin animé chez nous). Elle en réalise 34 volumes en une vingtaine d’années. Parallèlement, dès 1980, elle commence sa deuxième série : Maison Ikkoku (« Juliette, je t’aime » en dessin animé). Ce manga si romantique dure lui aussi jusqu’en 1987 et connaît 15 volumes.

Par la suite, Rumiko Takahashi réalise plusieurs autres histoires plus sombres comme Mermaid saga mais, dès 1987, elle entame sa troisième grande série – celle que je préfère personnellement – : Ranma 1/2. Les 38 volumes réalisés en 9 ans racontent les (més)aventures de Ranma Saotome de sa fiancée Akane Tendô, deux jeunes adeptes des arts martiaux. Ranma a le malheur de changer de sexe au contact de l’eau froide et de redevenir un homme dans l’eau chaude. C’est la source de nombreux quiproquo, tout comme les autres transformations involontaires des autres personnages du manga. Le père de Ramna se métamorphose de temps en temps en panda géant, son camarade de lycée Ryôga en porcelet noir, sa soupirante Shampoo en chatte…

Ensuite, de 1996 à 2008, Rumiko Takahashi réalise les 56 volumes d’Inu-Yasha puis, de 2009 à 2017, les 40 tomes de Rinne. Les deux récits appartiennent à sa veine plus sombre. Fantômes et démons y côtoient les humains qui doivent lutter pour les renvoyer dans l’autre monde.

Les œuvres de Rumiko Takahashi rencontrent toujours un très grand succès. Avec plus de 200 millions d’exemplaires de ses mangas diffusés, elle est sans doute une des autrices les plus populaires au monde.

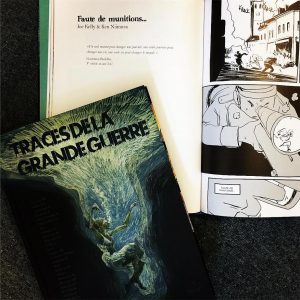

Traces de la Grande Guerre

Et voilà, le bébé est né : le collectif Traces de la grande Guerre édité par La Gouttière est arrivé dans toutes les bonnes librairies de France et d’ailleurs ce vendredi.

J’y ai commis Guerre éternelle, une histoire de 8 pages sur les guerres qui ont ravagé sans cesse ma Lorraine natale.

Elle a été illustrée par le reste de l’Atelier virtuel :

Aux dessins : Denis Bajram, Brice Cossu, Julien Carette, Johann Corgié, Stef Djet, Malo Kerfriden, Christelle Robin, Thibaud De Rochebrune, Alexis Sentenac, Nicolas Siner, et Ronan Toulhoat

A la couleur : Yoann Guillo

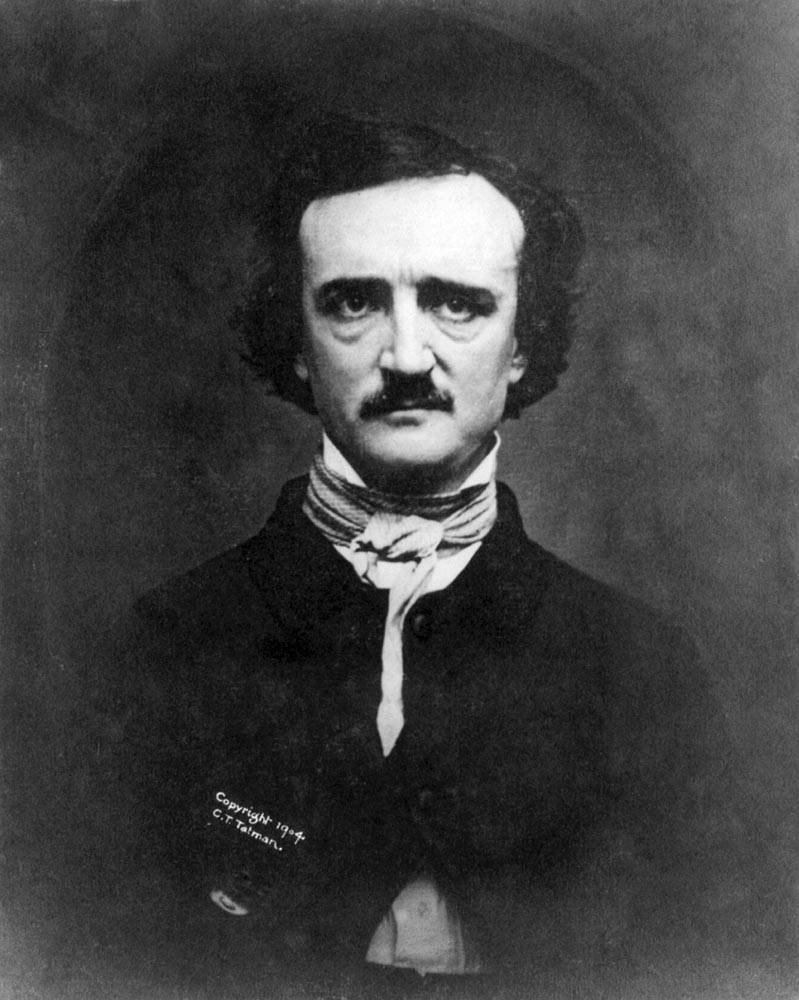

Edgar Allan Poe

Souccot

Du 23 au 30 septembre cette année s’est déroulée Souccot, la Fête des Cabanes ou des Tentes dans la religion juive. C’est une des trois fêtes de pèlerinage annuelle durant lesquelles le fidèle qui le peut doit se rendre à Jérusalem.

Cette fête célèbre l’aide divine reçue par les Hébreux lors de l’Exode sous la conduite de Moïse qui les mena de l’Égypte où ils étaient esclaves au pays de Canaan, l’actuelle zone comprenant l’État d’Israël, les Territoires palestiniens, l’ouest de la Jordanie, le Liban et l’ouest de la Syrie.

C’est également la fête de la récolte qui marque la fin du cycle annuel de l’agriculture.

Elle comporte de nombreux rituels pendant ses sept jours. On doit notamment résider temporairement dans une soukka, une sorte de « cabane » construite pour l’occasion. On doit également effectuer des processions avec les « quatre espèces » rassemblées en faisceau : des branches de cédrat, de dattiers, de myrte et de saule. Bien sûr, on participe aussi à de nombreuses prières, des lectures des textes sacrés, des bénédictions…

Le lendemain, le huitième jour, constitue une autre fête, Chemini Atseret, qui marque le début de la saison des pluies en Israël.

Ci-dessous :

– une soukka, rue des Écouffes à Paris en 2009.

– un fidèle juif tient les quatre espèces pendant la fête de Soukkot dans la Vieille Ville de Jérusalem, le 8 octobre 2017. (Crédit : Yonatan Sindel/Flash90)

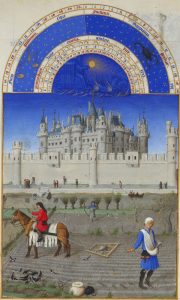

Les Très Riches Heures : octobre

Le 1er jour d’un nouveau mois ramène les Très Riches Heures du duc de Berry.

Ce mois-ci, nous nous trouvons au bord de la Seine. Au premier plan, des paysans sèment des graines et veillent à les faire bien pénétrer dans la terre : c’est le rôle de la herse que tire l’homme à cheval. Derrière eux et l’épouvantail habillé en archer, on distingue des bourgeois qui se promènent au bord du fleuve. Curieusement, c’est la seule fois que ce groupe social est représenté dans le livre.

Mais bien sûr ce qu’on remarque le plus dans cette scène, c’est le château à l’arrière-plan : le palais du Louvre vu depuis l’hôtel de Nesle, la maison du duc. Le palais est représenté tel qu’il fut reconstruit par le roi Charles V, le frère aîné du duc. Fils, frère et oncle de souverain, ce dernier semble apprécier la représentation des résidences royales : le palais de la Cité et le château de Vincennes apparaissent aussi dans les miniatures.

Au total, 9 peintures sur 12 du calendrier montrent des châteaux de manière détaillée, un peu comme s’ils étaient des sujets, des personnages à part entière. La plupart ont des liens plus ou moins directs avec le duc et/ou sa famille. Ce sont leurs possessions ou des bâtiments sur lesquels ils sont intervenus.

C’est aussi le cas d’une partie des édifices religieux représentés à l’occasion de fêtes particulières. Ainsi le folio correspondant à la fête de la Présentation de la Vierge au temple (21 novembre) représente la façade de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges avec la fenêtre et le pignon réunissant les deux tours que le duc avait fait ajouter.

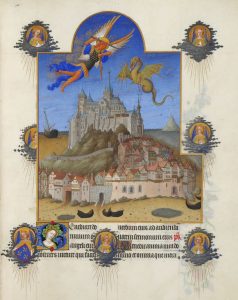

Mais d’autres miniatures ne sont là qu’en écho aux célébrations qu’elles évoquent et pour le plaisir des yeux bien sûr, comme celle de la Fête de l’archange (29 septembre) représentant le Mont Saint-Michel que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer aussi.

(Si certains d’entre vous s’intéressent à ce qui se passe dans le ciel de la miniature, j’en ai parlé mois dernier : Les très riches Heures: Septembre)

Dans les très riches Heures, vous pouvez découvrir aussi :

les autres mois : janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre

une fête chrétienne illustrée dans le livre : l’Ascension

un étonnant « homme zodiacal »

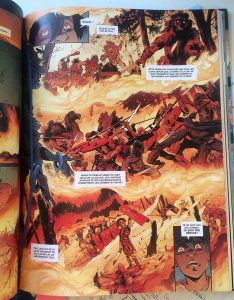

Nouvelle illustration Fléau des dieux

O-Tsukimi

Ce 24 septembre, on célèbre l’« O-tsukimi » au Japon, la fête de la contemplation de la Lune, la variante locale de la fête de la mi-automne qui existe partout en Asie du Sud-Est.

Elle trouve son origine en Chine et est devenue très populaire dans l’archipel durant la période Heian (794-1185). A cette époque, la nuit de tsukimi, les courtisans impériaux récitaient des poèmes et jouaient de la musique sous la pleine lune tandis que, dans les campagnes, on fêtait la fin des moissons et la récolte qui venait tout juste d’être rentrée.

Aujourd’hui encore on se réunit en famille pour admirer la lune dans un endroit décoré de « susuki » (herbe à éléphant) et on offre à l’astre nocturne des « edamames », des châtaignes, des patates douces, du saké, du thé et surtout des « dangos », des boules de mochi, de riz gluant, parfois en forme de lapin.

Ce petit animal est le symbole de la fête: la tradition japonaise veut qu’un lapin blanc habite sur la lune et bat avec un pilon la pâte de riz gluant pour préparer le mochi.

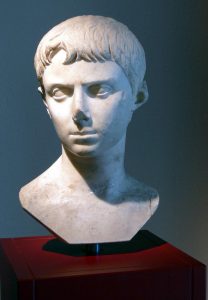

Caius Octavius

Naissance du futur Auguste

Le 9 des calendes d’octobre 63 avant Jésus-Christ, c’est-à-dire le 23 septembre pour nous, naît dans une modeste propriété du Palatin, le petit Caius Octavius.

Sa famille paternelle n’est pas romaine de souche. Elle vient de Vélitre, dans le Latium. Le bébé porte le même nom que son père, un sénateur de fraîche date – comme Alix — qui a réussi à épouser Atia Balba Caesonia, la fille d’une noble famille romaine. Quelques jours plus tard d’ailleurs, l’oncle de la jeune femme, l’ambitieux pontife Jules César, va s’affirmer dans le champ politique comme le premier représentant du parti des « populares », des réformistes qui tombent parfois dans la populisme. Il ne sait pas encore qu’il adoptera son petit-neveu une vingtaine d’années plus tard ni que celui-ci réalisera son rêve de domination en devenant Auguste, le premier empereur romain.

Rencontre avec Livie

Entre temps, un autre 23 septembre, celui de 39 av. J.-C., Caius Octavius, a rencontré la femme de sa vie : Livia Drusilla. A priori, ils n’ont pas grand chose en commun. Elle appartient à la plus haute aristocratie romaine et elle a pris encore récemment le parti de Marc Antoine, le meilleur ennemi d’Octavien. De plus, ils sont mariés tous les deux. Mais aucun de ces « détails » ne va les arrêter. Coup de foudre, coup politique ou les deux, Octavien répudie son épouse dès octobre, le jour même où elle accouche de leur fille Julia, et épouse Livie en janvier suivant. Elle est encore enceinte de son précédent mari. L’enfant naît en avril et la plaisanterie se répand dans Rome que les gens bénis de la Fortune peuvent avoir un enfant en trois mois… L’avenir leur donnera plus que tort: Livie et Auguste n’auront jamais d’enfants ensemble.

Ci-dessous :

– Buste d’Octavien jeune, musée archéologique national d’Aquilée. © Wolfgang Sauber

– Statue de Livie représentée en Ops, la déesse romaine de la fertilité. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

– Livie et Auguste dans Alix senator, dessin de Thierry Démarez, éditions Casterman

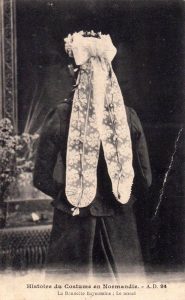

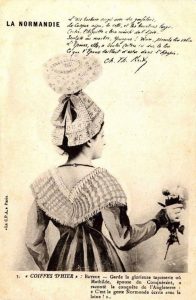

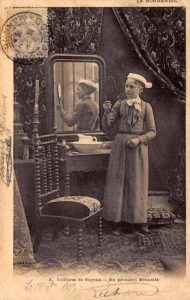

Coiffes bayeusaines

Puisque c’est le week-end (il faut bien une raison), voici quelques exemple réjouissants des coiffes que l’on portait dans ma bonne ville de Bayeux aux siècles passés.