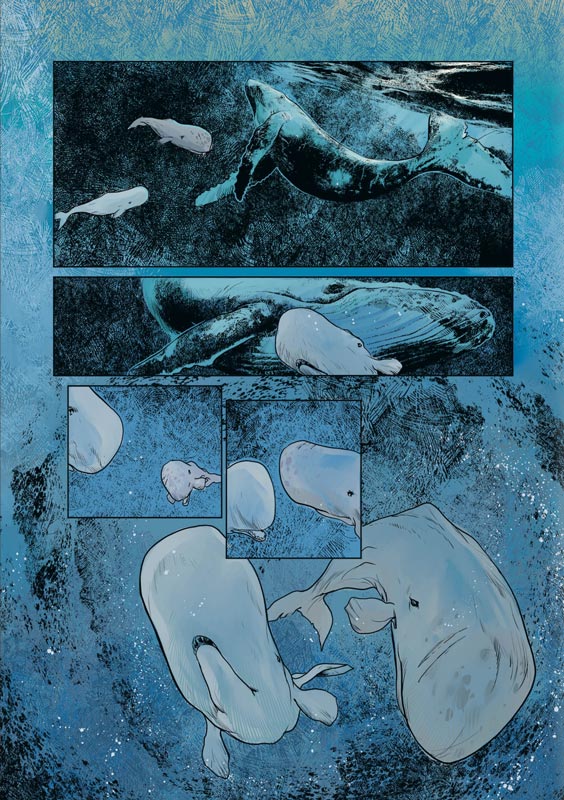

Mes exemplaires d’auteur de La Vieille Anglaise et le continent, l’album co-signé avec Stefano Martino chez Drakoo, sont arrivés aujourd’hui à la maison. Au feuilletage, l’album m’a paru particulièrement beau ! Voici donc un premier aperçu en vidéo de la bêêête :

Catégorie : Actualités personnelles

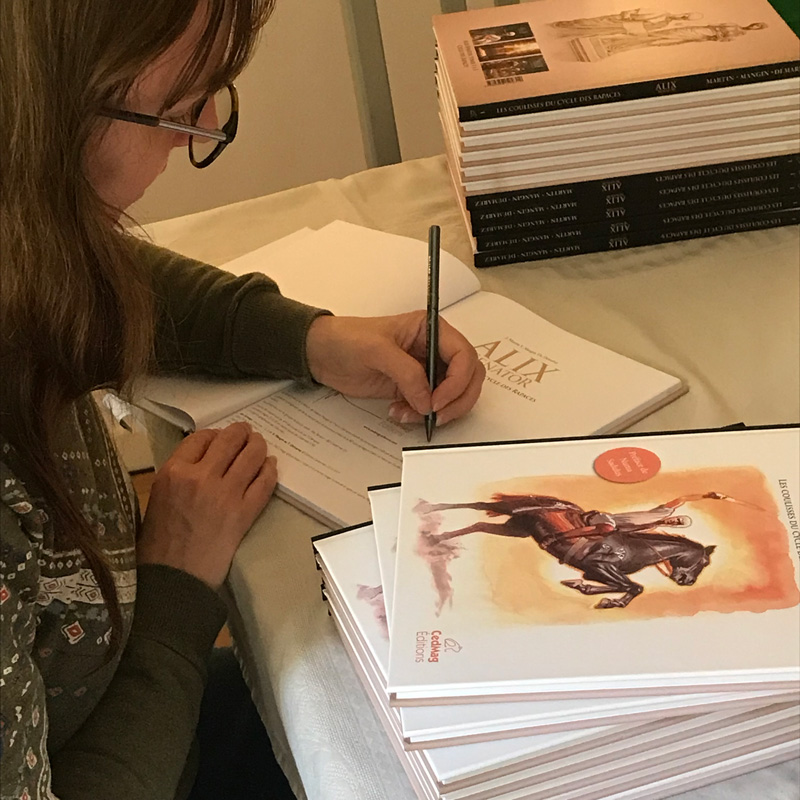

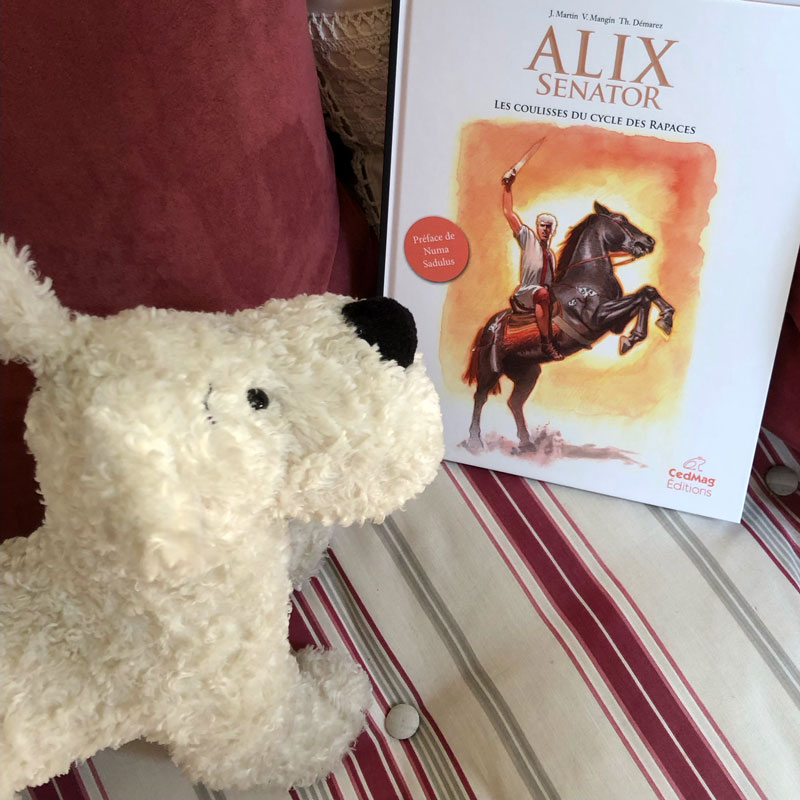

Signature des Coulisses d’Alix senator

Aujourd’hui, c’était signature des 200 exemplaires des Coulisses du cycle des Rapaces d’Alix Senator. Thierry avait déjà signé avant moi.

Ça m’a permis d’apprécier tout le travail de maquette et de fabrication du livre. Vous verrez qu’il est très réussi.

(en plus du contenu qui est juste génial, évidemment 😃 )

Livre disponible sur le site des éditions CedMag et chez les libraires partenaires.

Merci encore Garulfo MagCed.

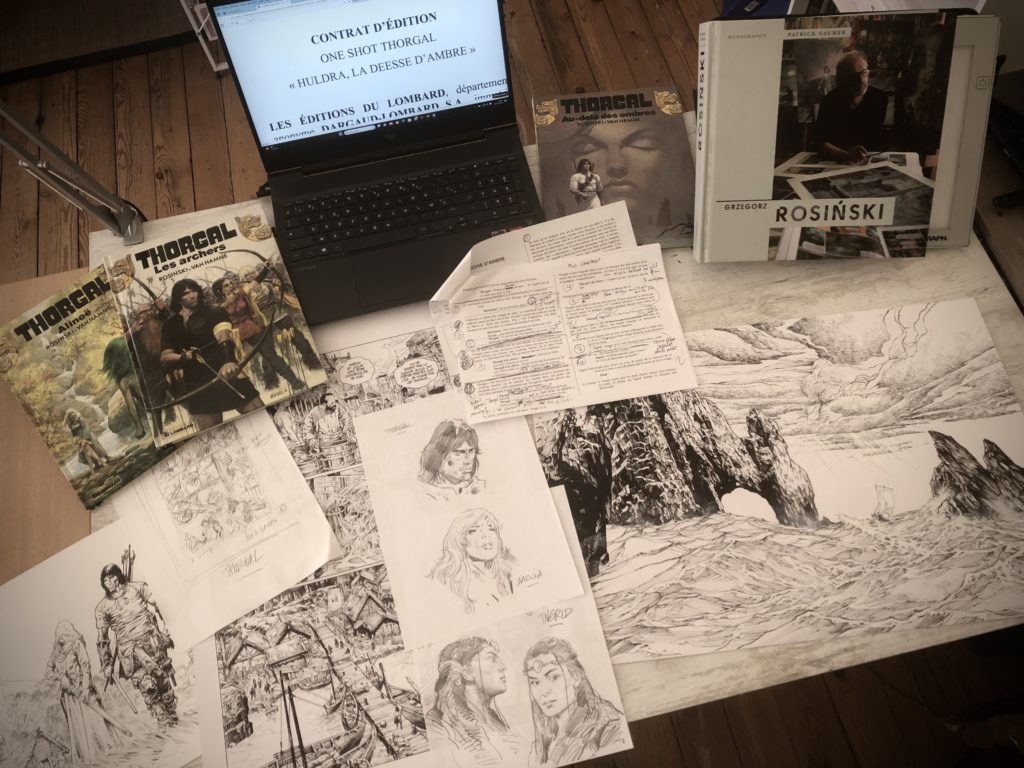

Un Thorgal avec Christophe Bec

Voilà, je peux enfin vous dévoiler une nouvelle qui me brûle les lèvres depuis déjà plusieurs mois : Christophe Bec m’a fait la joie de me demander de l’accompagner dans la réalisation du gros one-shot dans l’univers de Thorgal que les éditions Le Lombard lui proposaient de réaliser.

Voilà, je peux enfin vous dévoiler une nouvelle qui me brûle les lèvres depuis déjà plusieurs mois : Christophe Bec m’a fait la joie de me demander de l’accompagner dans la réalisation du gros one-shot dans l’univers de Thorgal que les éditions Le Lombard lui proposaient de réaliser.

C’est un grand plaisir mais aussi un grand challenge. Nous sommes tous les deux des lecteurs assidus de la série depuis les années 80 et passer après Van Hamme et Rosinski, deux auteurs qui nous ont autant marqués, nous remplit de très fortes émotions.

J’avoue que travailler avec Christophe est aussi très fort pour moi. En plus d’être l’excellent auteur, le magnifique dessinateur et le scénariste inventif que tout le monde connaît c’est un de mes plus vieux amis dans la Bande Dessinée. Son choix de m’appeler sur ce projet me touche d’autant plus. Un très grand merci à lui.

Vieille Anglaise : pages finies

Ô joie ! Stefano Martino a bien terminé les pages de la Vieille Anglaise. Vous pourrez retrouver l’album comme prévu en librairie fin août.

Drakoo finalise le cahier supplémentaire en ce moment. Je n’ai pas dû vous en parler encore : j’y fais parler Jeanne A Debats sur les grands thèmes qui parcourent l’album : engagement, féminisme… Vous ne serez pas déçus 🙂

Teasing : nouveau projet ????

Mises à jour internet

Hier, c’était mise à jour de sites internet.

J’ai enrichi l’encyclopédie du http://www.alixsenator.com/ des nouveaux lieux et nouveaux personnages que vous découvrirez dans le tome 14 ainsi que de nouveaux vrais/faux pour démêler l’Histoire de la fiction dans l’album. Tout cela sera accessible en octobre à la parution du Serment d’Arminius.

J’ai aussi mis à jour la page consacrée à Alix Senator sur ce site internet.

J’ai aussi mis à jour la page consacrée à Alix Senator sur ce site internet.

Enfin, j’ai créé sur mon site la page consacrée à La Vieille Anglaise et le Continent, le one-sho écologiste dessiné par Stefano Martino qui sortira chez Drakoo fin août. C’est toujours un petit moment d’émotion quand je crée une nouvelle page, comme si cela faisait déjà exister un peu l’album.

Enfin, j’ai créé sur mon site la page consacrée à La Vieille Anglaise et le Continent, le one-sho écologiste dessiné par Stefano Martino qui sortira chez Drakoo fin août. C’est toujours un petit moment d’émotion quand je crée une nouvelle page, comme si cela faisait déjà exister un peu l’album.

Alix senator 14 : le cahier premium

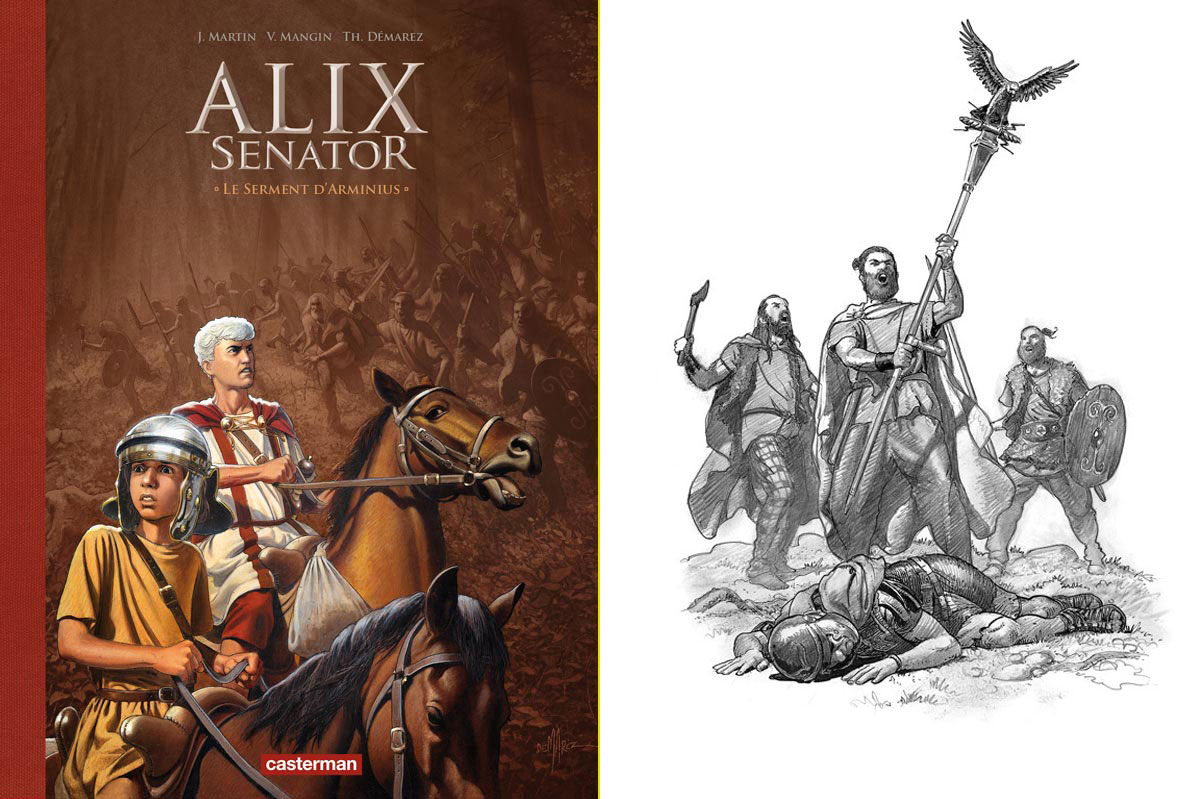

Alix Senator tome 14 est bouclé. Il est temps de finaliser le cahier supplémentaire de la version premium. Casterman s’occupe de maquetter le texte et les illustrations fournies par Thierry Démarez et moi.

En octobre, vous pourrez donc retrouver dans le premium un supplément sur la Germanie, le meilleur ennemi de Rome à l’époque d’Auguste.

Retour des Imaginales

Les dernières Imaginales, le grand festival de l’Imaginaire d’Épinal, se sont très bien passées. Elle se tenaient dans un parc près de la Moselle sous un soleil annonçant déjà l’été. Entre tables rondes, expositions, rencontres avec le public et retrouvailles avec de vieux amis, Denis (Bajram) et moi n’avons pas eu le temps de nous ennuyer, au contraire.

Voici quelques photos souvenirs.

Alix senator 14 : les couleurs sont bouclées

Ce n’est pas parce qu’on est devenu sénateur qu’on va commencer à se laisser embêter par un Germain…

Ce n’est pas parce qu’on est devenu sénateur qu’on va commencer à se laisser embêter par un Germain…

Jean-Jacques Chagnaud et Thierry Démarez ont encore une fois assuré comme des brutes: les couleurs du prochain Alix Senator sont bouclées. L’album est quasiment prêt. Il n’y a plus qu’à terminer le cahier supplémentaire de l’édition premium et on y sera.

Vous pourrez donc retrouver Le Serment d’Arminius, le tome 14 de la série, dans toutes les bonnes librairies dès le 4 octobre prochain.

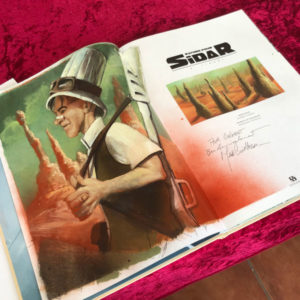

Les Coulisses d’Alix senator à la maison

Milou est tout fou ce matin : nous venons de recevoir les Coulisses d’ Alix Senator consacrées aux dessous des trois premiers tomes de la série (le cycle des Rapaces).

Milou est tout fou ce matin : nous venons de recevoir les Coulisses d’ Alix Senator consacrées aux dessous des trois premiers tomes de la série (le cycle des Rapaces).

Les Coulisses :

A paraître en août, album 52 pages couleurs, format 20x25cm, papier premium 150g : making of des 3 premiers albums : lettre d’intention, roughs commentés par les auteurs…

Numéroté, 200ex

Signé par Thierry et moi.

Ex-libris A5 mat 350g signé par les auteurs offert

Réservations possibles sur cedmag-editions.com ou par mp sur FB.