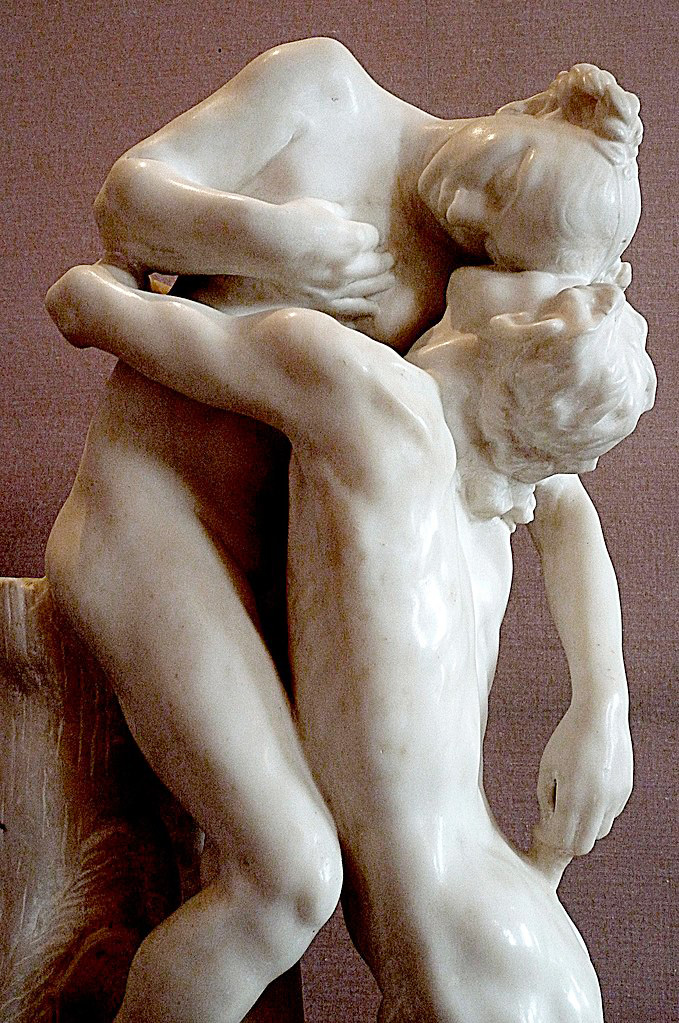

” Maintenant venez jusqu’à la cuisine dont l’entrée est sévèrement gardée par la tribu des vases de toute grandeur, serviteurs capables et fidèles, race laborieuse et belle. Sur la table les couteaux actifs, qui vont droit au but, reposent dans une oisiveté menaçante et inoffensive.

Mais au-dessus de vous un monstre étrange, frais encore comme la mer où il ondoya, une raie est suspendue, dont la vue mêle au désir de la gourmandise le charme curieux du calme ou des tempêtes de la mer dont elle fut le formidable témoin, faisant passer comme un souvenir du Jardin des Plantes à travers un goût de restaurant. Elle est ouverte et vous pouvez admirer la beauté de son architecture délicate et vaste, teintée de sang rouge, de nerfs bleus et de muscles blancs, comme la nef d’une cathédrale polychrome.

À côté, dans l’abandon de leur mort, des poissons sont tordus en une courbe raide et désespérée, à plat ventre, les yeux sortis.

Puis un chat, superposant à cet aquarium la vie obscure de ses formes plus savantes et plus conscientes, l’éclat de ses yeux posé sur la raie, fait manœuvrer avec une hâte lente le velours de ses pattes sur les huîtres soulevées et décèle à la fois la prudence de son caractère, la convoitise de son palais et la témérité de son entreprise.

L’œil qui aime à jouer avec les autres sens et à reconstituer à l’aide de quelques couleurs, plus que tout un passé, tout un avenir, sent déjà la fraîcheur des huîtres qui vont mouiller les pattes du chat et on entend déjà, au moment où l’entassement précaire de ces nacres fragiles fléchira sous le poids du chat, le petit cri de leur fêlure et le tonnerre de leur chute. ”

Marcel Proust, “Rembrandt et Chardin” 1895.