Le 22 septembre prochain, en même temps que l’édition classique, vous pourrez, bien sûr, trouver en librairie l’édition premium du tome 12 d’Alix Senator. Son cahier supplémentaire, illustré de croquis de Thierry, portera sur le Nil, ses mystères et ses trésors.

Catégorie : Histoire

Une céramique recuay

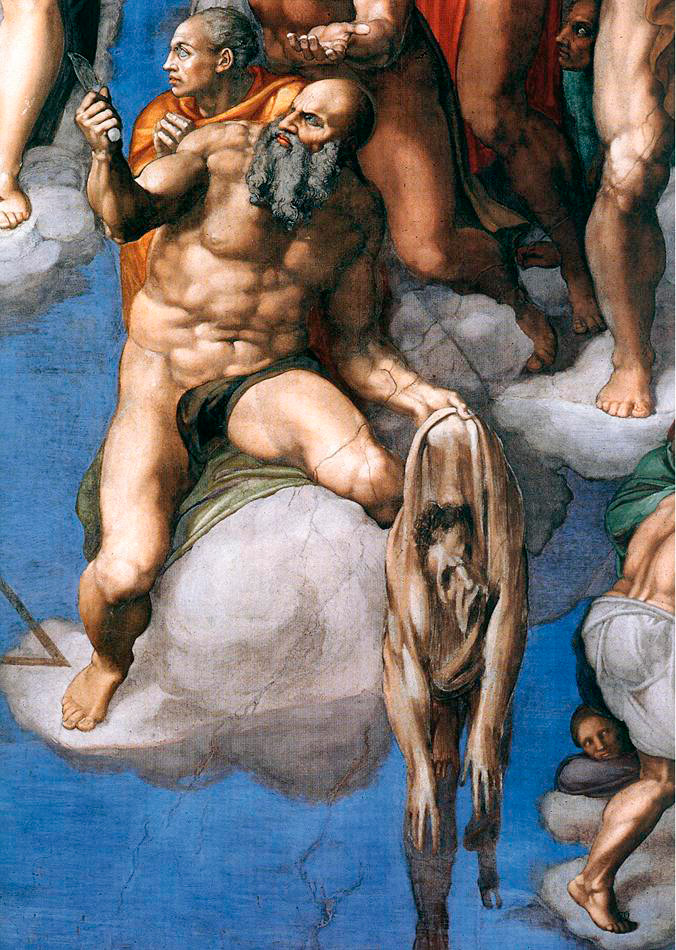

Saint Barthélémy

L’apôtre, fêté par les Catholiques le 24 août, tient dans une main un couteau et dans l’autre… sa propre peau.

Ces attributs font référence à son martyr. En effet, selon la tradition chrétienne le malheureux aurait connu la même terrible fin que le satyre Marsyas dont je vous ai raconté l’histoire pendant la fête de la musique. Barthélémy aurait été écorché vif dans une ville d’Arménie qu’il s’efforçait d’évangéliser.

Humour noir involontaire (ou pas), l’Église a ensuite fait de lui le patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs.

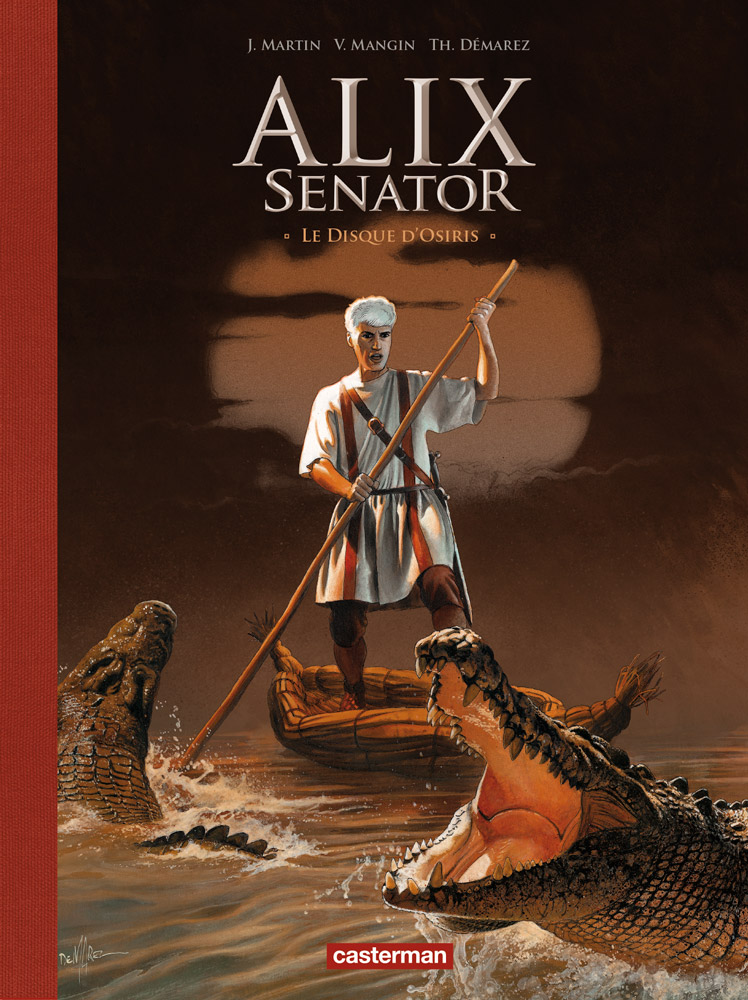

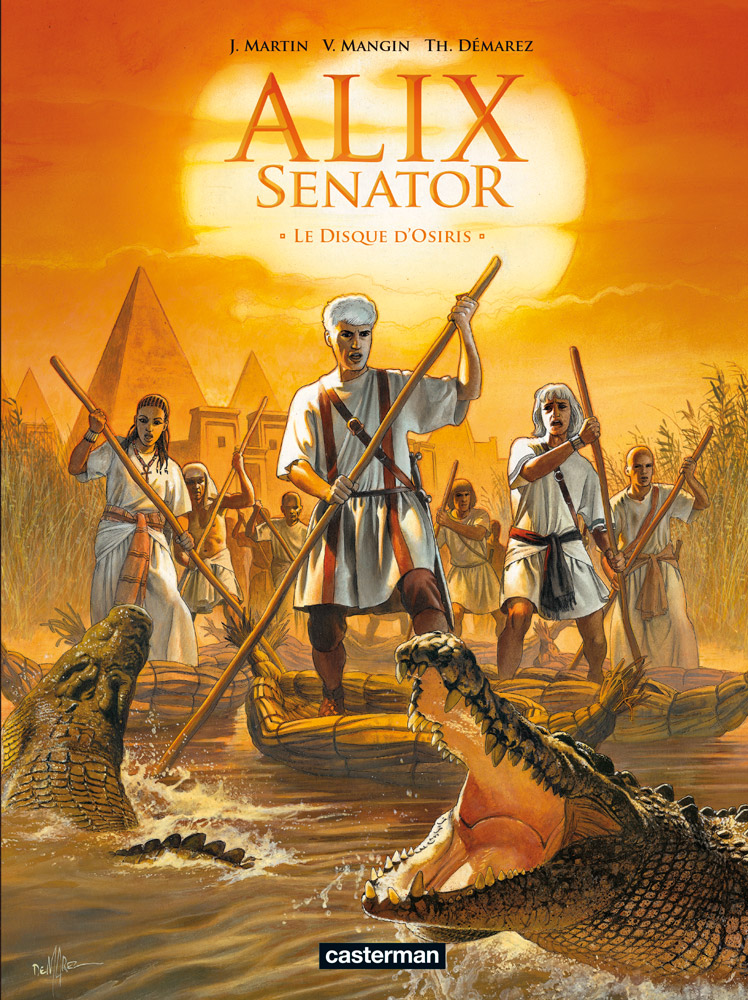

Alix senator 12 : la couverture

Ce qu’il y a de bien avec les couvertures de Thierry Démarez, c’est que j’ai toujours l’impression que la dernière est la plus belle.

Voici donc la couverture du tome 12 d’ Alix Senator, Le Disque d’Osiris, qui sortira le 22 septembre prochain.

« De retour en Égypte pour aider Enak, Alix apprend que le seul remède capable de guérir sa maladie mortelle se trouverait dans les ruines de l’Atlantide. Incrédule, le sénateur décide pourtant de tenter l’aventure. Les prêtres du Nil acceptent de lui indiquer l’emplacement de la Porte du royaume légendaire. Mais ils y mettent une inquiétante condition. Alix devra leur ramener des ossements qui ont été ensevelis là par Isis des millénaires auparavant : ceux d’Osiris, le puissant dieu des morts. »

« De retour en Égypte pour aider Enak, Alix apprend que le seul remède capable de guérir sa maladie mortelle se trouverait dans les ruines de l’Atlantide. Incrédule, le sénateur décide pourtant de tenter l’aventure. Les prêtres du Nil acceptent de lui indiquer l’emplacement de la Porte du royaume légendaire. Mais ils y mettent une inquiétante condition. Alix devra leur ramener des ossements qui ont été ensevelis là par Isis des millénaires auparavant : ceux d’Osiris, le puissant dieu des morts. »

Les Bouddhas de Bâmiyan

Ces Bouddhas étaient trois statues géantes situées dans une vallée au nord ouest de Kaboul, en Afghanistan. Là, passait autrefois la route de la soie qui reliait la Chine et l’Inde à l’Occident.

On ignore la date exacte de la réalisation des Bouddhas. Le plus grand faisait 53 mètres de haut. Tous avaient été sculptés directement dans une falaise de grès, en haut-relief – c’est-à-dire adossés au fond de la niche de laquelle ils avaient été excavés. Ils étaient richement décorés et les détails de leurs physionomies étaient accentués par l’ajout d’une couche de stuc peinte.

De nombreuses cellules de moines entouraient les statues. Elle furent occupées au moins jusqu’à la fin du VIIe siècle de notre ère quand l’Islam arriva dans la région de Bâmiyan. Par la suite, les statues subirent les vicissitudes de l’Histoire : après de premières tentatives de destructions par les Musulmans au VIIIe siècle, elles furent criblées de balles voir de boulets de canon par les Britanniques essayant de s’emparer de la vallée depuis leur colonie indienne.

Les Bouddhas furent finalement détruites en 2001 après avoir été décrétées idolâtres par le mollah Omar, chef des Talibans.

Mais le patrimoine afghan de la vallée n’a peut-être pas totalement disparu : en 2008, des archéologues découvrirent un Bouddha couché de 19 mètres enseveli sous les alluvions. Qui sait ce qu’on découvrira encore quand la paix sera à nouveau revenue dans la région ? Il ne faut jamais désespérer.

Anas Saturninus Plasticus

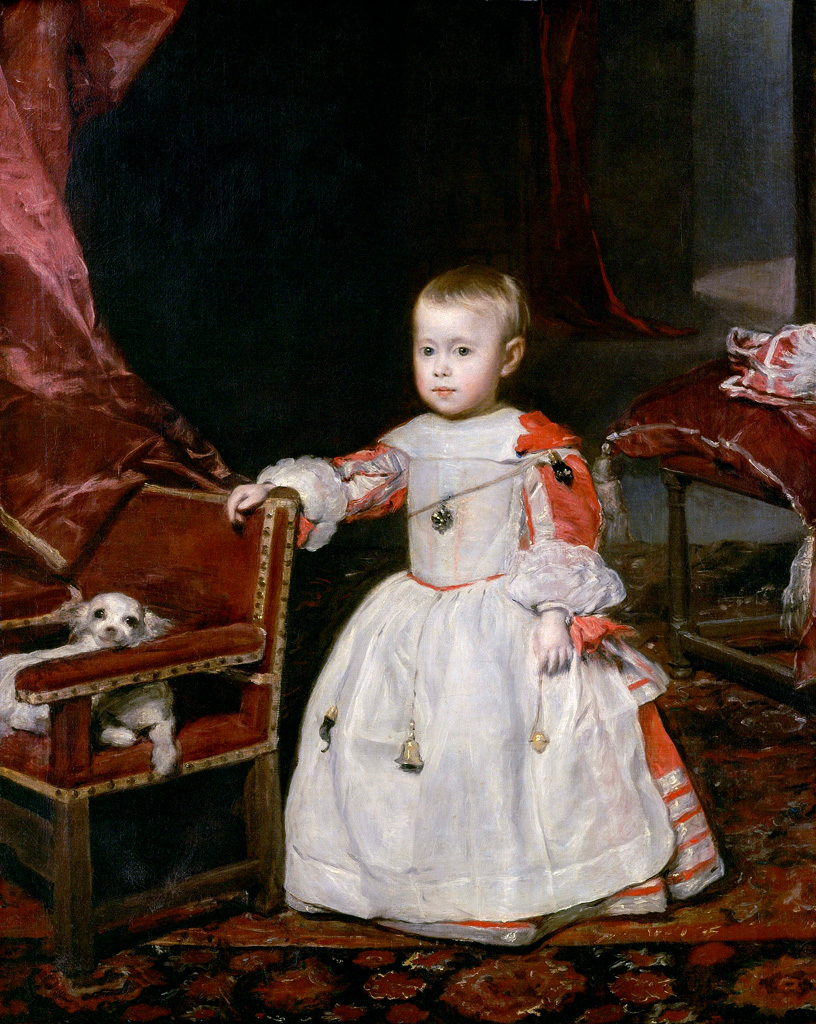

L’Infant Philippe Prosper

Ou le portrait mélancolique du prince Felipe Próspero José Francisco Domingo Ignacio Antonio Buenaventura Diego Miguel Luis Alfonso Isidro Ramón Víctor de Austria (oui, tout ça), le prince des Asturies, c’est-à-dire le premier fils du roi d’Espagne Philippe IV et de la reine Marianne d’Autriche.

Le garçonnet n’a que deux ans sur cette peinture de 1659. Vélasquez aurait pu le peindre majestueux comme il est convenu de représenter les princes de cette époque quel que soit leur âge. Il aurait pu aussi l’idéaliser, le rendre mignon comme on voudrait que soient tous les bambins. Mais il a écarté ces solutions convenues : le petit prince est bien pâle et on a déjà l’impression que toute la souffrance du monde s’est abattue sur ses épaules. De fait, il est de santé fragile et mourra deux ans plus tard, sans doute d’une crise d’épilepsie.

Ceux du dehors

Lovecraft avait raison : « Ceux du Dehors » sont parmi nous depuis longtemps.

Il les fait venir de Yuggoth (Pluton) dans sa nouvelle « Celui qui chuchotait dans les ténèbres » et les décrit ainsi : « Ce sont des créatures rosâtres d’environ cinq pieds de long ; leur corps crustacéen porte une paire de vastes nageoires dorsales ou d’ailes membraneuses, et plusieurs groupes de membres articulés ; une espèce d’ellipsoïde couvert d’une multitude de courtes antennes leur tient lieu de tête. »

Ci-dessous : Vase à étrier en terre cuite en provenance de l’île de Rhodes. Réalisé vers 1200–1100 av. J.-C. et conservé actuellement au Louvre.

Il représente officiellement un poulpe.

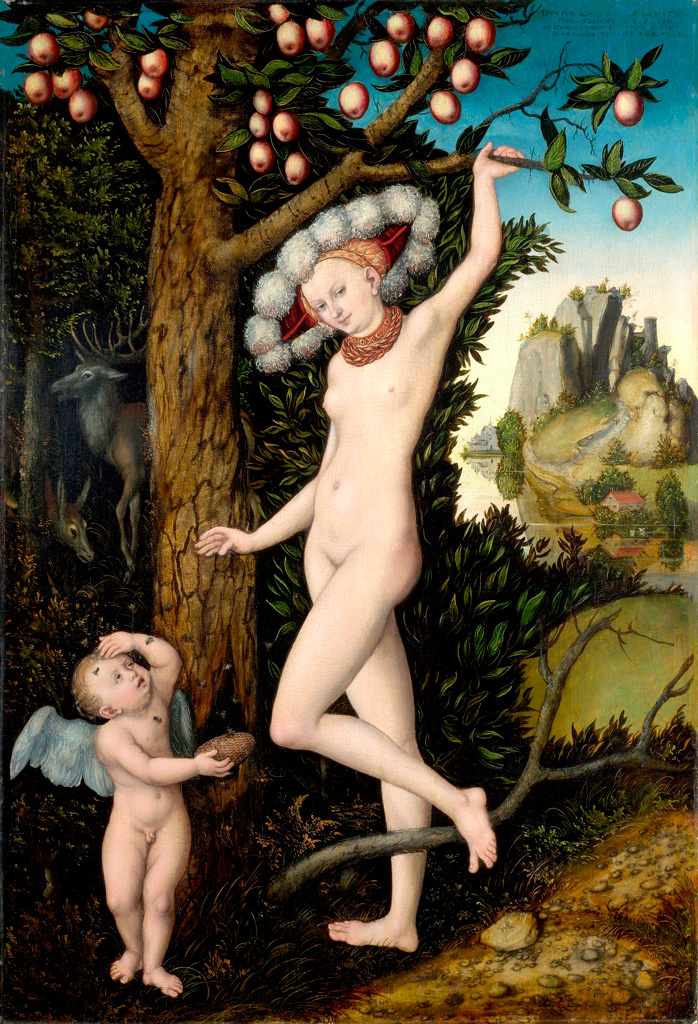

Cupidon se plaignant à Vénus

Aaah… l’improbable chapeau en plumes d’autruche de Vénus ! Je crois qu’il suffirait à me faire aimer ce tableau conservé à la National Gallery de Londres.

Il s’agit de Cupidon se plaignant à Vénus de Lucas Cranach l’Ancien, enfin la première version de ce tableau, peinte vers 1526-27. L’auteur en fera en tout une vingtaine, preuve que c’est sans doute sa composition la plus aimée à son époque.

On y voit donc Vénus et Cupidon, les dieux romains de l’Amour. Le garçonnet tient un rayon de miel à la main et des abeilles le harcèlent pour le punir de son forfait. On y a souvent vu une allégorie de l’amour. C’est bon, mais ça pique aussi parfois.

Debout à côté de son fils, Vénus n’a pas l’air de compatir beaucoup. Telle une nouvelle Ève, elle minaude en s’accrochant à la branche d’un pommier. D’ailleurs, un serpent est gravé sur le cailloux sous son pied levé. Il rappelle le serpent de la Genèse mais aussi Lucas Cranach lui-même car il s’agit d’un serpent ailé avec un anneau dans la bouche, le symbole héraldique du peintre. C’est sa signature en quelque sorte.

Coatlicue

Pour changer des héros grecs et autres saintes médiévales que je vous montre le plus souvent, voici Coatlicue, la déesse de la Terre et de la fertilité aztèque ou plutôt un monolithe de 2,5 mètres (!) qui la représente.

Il est totalement symétrique : la tête de Coatlicue est faite de deux serpents affrontés. D’autres serpents lui font une jupe grouillante de vie. Elle porte au-dessus un collier de mains, de cœurs et de crânes humains. Vous l’avez compris: c’est autant une divinité de la mort que de la vie.

Découvert en 1790 sous la Plaza Mayor de Mexico, le monolithe fut exposé à l’université de la Nouvelle-Espagne. Mais les frères dominicains qui administraient l’endroit se rendirent vite compte que les descendants locaux des Aztèques lui portaient des colliers de fleurs et continuaient de l’adorer malgré leur conversion au catholicisme. Les religieux enterrèrent donc à nouveau la grande sculpture. À part une brève exhumation en 1803, elle dut attendre 1821 et l’indépendance du Mexique pour revoir la lumière du jour.

Elle est aujourd’hui exposée au musée national d’anthropologie de Mexico.