Le mot « jaune » vient du latin « galbinus » dérivé de « galbus » qui signifie déjà vert clair, jaune.

Dès le Moyen Âge, on différencie en Occident deux types de jaune : celui qui tire vers l’orangé ou le doré d’un côté et celui qui tire vers le vert de l’autre.

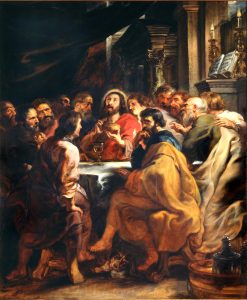

Si l’or est souvent utilisé dans les icônes ou les représentations de saints, le jaune éteint a, dès cette époque, une forte connotation négative. Ainsi, Judas, le compagnon du Christ qui le livre à ses bourreaux, est représenté avec une robe jaune. De même Ganelon, le chevalier félon, a une livrée jaune.

Depuis cette idée de trahison est restée collée au jaune : le « jaune », c’est toujours l’ouvrier briseur de grève, qui trahit ses camarades.

A cela s’ajoutent d’autres symboliques tout aussi déplaisantes : le jaune est la couleur des cocus trahis par leurs conjoints, des colériques que la bile jaune de la théorie des humeurs rend agressifs et violents, du rire jaune embarrassé ou honteux, du teint jaune des malades… On a l’embarras du choix !

Et ce ne sont pas les quelques utilisations positives de cette couleur comme le maillot jaune cycliste qui suffisent à la réhabiliter : le jaune reste encore actuellement la couleur la moins appréciée des Français

(cf Michel Pastoureau et Dominique Simonnet, Le petit livre des couleurs, Paris, Éditions du Panama, coll. « Points », 2005).