Votre maison était-elle sous l’eau ou en haut d’une montagne il y a 600 millions d’années ? L’ Amérique existait-elle il y a 250 millions d’années ? Auriez-vous pu profiter des plages de Bali il y a 20 millions d’années ?

Ancient Earth vous montre tout ça et le reste de l’évolution de notre planète d’il y a 750 millions d’années à nos jours.

C’est par ici c’est assez magique 🙂 : Ancient Earth

Le 19 juin 1963 à 11h11, la Soviétique Valentina Terechkova, la première femme à aller dans l’espace, revenait sur Terre après avoir effectué 48 orbites autour de notre planète en 2 jours 22 heures et 41 minutes.

Jeune ouvrière dans le textile, elle avait été choisie parmi 500 candidates et avait subi un entraînement poussé à l’instar de ces collègues masculins. Cependant son intégration au programme spatial relevait plus de la propagande que d’une réelle volonté d’avoir des femmes cosmonautes.

En effet, Svetlana Savitskaïa ne renouvela l’exploit de Valentina Terechkova que 19 ans plus tard ! Quant à la première Américaine, Sally Ride, sa fusée ne décolla qu’en 1983.

A ce jour, seules 60 femme sont allées dans l’espace sur environ 500 personnes…

Aujourd’hui, c’est la fête des pères en France.

Elle tire ses origines de la tradition catholique de célébrer saint Joseph, l’époux de la Vierge Marie et le père nourricier du Christ. Apparu dès le Ve siècle de notre ère en Égypte, le culte de ce saint se développa en Europe à la fin du Moyen-Âge avant de connaître son apogée au XIXe siècle.

Un peu plus tard, en 1910, apparut la première fête des pères laïque aux États-Unis. Sonora Smart Dodd, qui en fut à l’origine, souhaitait rendre hommage à son propre père qui avait élevé seul ses 6 enfants après la mort de sa femme. Une vingtaine d’années plus tard, l’habitude se répandit d’offrir des cadeaux pour l’occasion.

En France, cela inspira le fabricant de briquets Flaminaire qui souhaitait promouvoir un nouveau briquet à gaz. Il lança donc la fête des père le troisième dimanche de juin 1950 avec ce slogan : « Nos papas nous l’ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ».

Deux ans plus tard, la fête des pères devint officielle, pour faire pendant à celle des mères.

Elle a peu changé depuis et reste tout à la fois très familiale et commerciale.

(mais on ne doit plus beaucoup offrir de briquets de nos jours…)

Ci-dessous quelques publicités pour des briquets Flaminaires

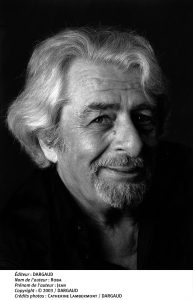

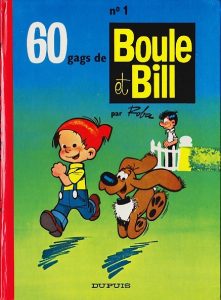

Il y douze ans, le 14 juin 2006, nous quittait l’inestimable Jean Roba.

Né en 1930 à Schaerbeek, près de Bruxelles, il s’était inspiré en 1959 de son fils et de son cocker pour créer avec Rosy la série qui l’a rendu célèbre auprès de générations d’enfants : Boule et Bill.

Dans le même temps, il collabora avec Franquin sur les décors de plusieurs Spirou puis, en 1962, il commença une autre série : La Ribambelle, qu’il poursuivit jusqu’en 1981.

Retraité en 2003, Denis et moi avions eu le grand plaisir de passer quelques heures avec lui dans le train qui nous ramenait d’un festival du sud de la France. Il était déjà très diminué mais avait gardé tout son humour, sa gentillesse et sa subtilité. Ce fut un moment très marquant pour nous.

Le 10 juin 1949 est paru 1984, la fameuse dystopie de George Orwell. Trente ans après une guerre nucléaire ayant opposé l’Est et l’Ouest, la Grande Bretagne est sous la coupe d’un régime dictatorial fortement inspiré du stalinisme. Orwell voulait alors mettre en garde la gauche britannique, dont il faisait lui-même partie, contre toute bienveillance envers Staline au fait du pouvoir en URSS.

Si le roman est surtout connu pour sa description d’une société de surveillance avec les célèbres affiches « Big Brother is watching you ! » et les télévisions-caméras présentes dans tous les foyers, 1984 offre aussi une vision terrifiante de la manière dont l’Histoire par être « révisée » par le totalitarisme pour servir sa propagande.

Le héros, Winston Smith, travaille au ministère de la Vérité. Il modifie les archives pour que leur contenu corresponde à la version officielle du Parti. Ainsi quand l’Océania, le bloc issus de la guerre nucléaire auquel appartient l’Angleterre, déclare la guerre à l’Estasia – la Chine et le Japon en gros -, Winston et ses collègues sont chargés d’effacer toute trace de leur ancienne alliance.

De même, le Parti fait aussi disparaître ceux qui le gênent et charge ses archivistes de modifier leur passé pour en faire des traîtres.

La doctrine du Parti qui sous-tend ces actions est celle de la « mutabilité du passé ». Ce dernier n’est pas une réalité intangible mais un simple souvenir dans les mémoires. Il suffit donc au Parti d’imposer sa vérité aux gens et de leur faire oublier la réalité qu’ils connaissaient ainsi que le fait même qu’ils l’ont oubliée pour que le passé en tant que tel soit changé.

Et si jamais quelqu’un résiste et persiste à savoir ce qui est réellement arrivé, c’est lui que tous prennent pour un menteur voire un fou.

C’est ce qui arrive à Winston, incapable de croire aux vérités qu’il est censé propager après avoir effacé lui-même les événements réels déplaisants pour les dirigeants de l’Océania. Et c’est cela qui cause sa perte.

Bien sûr, on n’en est pas encore là… Mais cela donne à réfléchir à une époque où les fake news sont souvent prises pour des vérités et où le relativisme touche même les faits les plus scientifiques.

Aujourd’hui, dernier dimanche de mai, nous célébrons en France la fête des mères.

C’était il y a 15 jours chez nos amis belges.

De telles célébrations existent depuis l’Antiquité : le 1er mars, on fêtait à Rome les Matronalia. C’était l’occasion d’offrir des cadeaux aux « matrones » et de célébrer l’anniversaire de la consécration du temple de leur protectrice, la déesse Junon.

C’était aussi une manière de rappeler, que tous les féministes s’accrochent à leur siège, que les premières matrones romaines, les Sabines enlevées et épousées de force par les Romains, avaient pris fait et cause pour ceux-ci. Elles les avaient finalement réconciliés avec leurs pères qui leur avaient déclaré la guerre.

Mais la fête des mères telle que nous la connaissons est apparue seulement au début du 20e siècle chez nous et aux États-Unis. En France, c’est le 10 juin 1906, qu’a lieu dans le village d’Artas une première cérémonie en l’honneur des mères de familles nombreuses. D’autres suivent ailleurs dans le pays.

En 1929, la journée des mères est officiellement adoptée dans le cadre de la politique nataliste suivant la Première Guerre Mondiale. Avec le maréchal Pétain, elle prend en 1942 une connotation encore beaucoup plus idéologique: la mère de famille est exaltée comme « l’inspiratrice de la civilisation chrétienne » de la France et la porteuse de toutes ses valeurs fondamentales.

Après guerre, la fête des mères est conservée mais redevient ce qu’elle était au début du siècle: une fête familiale et nataliste. Elle est bientôt rejointe par la fête des pères et celle des grand-mères.

Aujourd’hui, elle est célébrée dans plus de 130 pays.

Ci-dessous : un très zoli collier de nouilles 🙂

L’habitude d’offrir du muguet le 1er mai remonte au printemps 1561, quand le roi Charles IX commença à en donner aux dames de la cour.

Cette tradition royale se perdit, bien sûr, après la Révolution française. Elle renaquit au début du XXè siècle quand les couturiers parisiens recommencèrent à offrir des bouquets à leurs employées et à leurs clientes.

Mais c’est avec le maréchal Pétain que le muguet fut définitivement associé au 1er mai. La fête des Travailleurs créée en 1889 devint en 1941 « la fête du Travail et de la Concorde sociale » et l’églantine rouge qui en était jusque-là le symbole révolutionnaire céda la place au muguet.

Vu que le muguet fleurit sur beaucoup de murs FB, je vous propose plutôt cette belle églantine rouge, aujourd’hui :

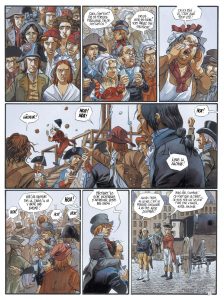

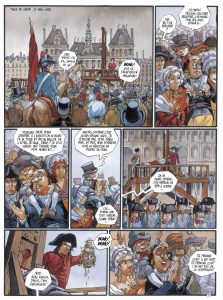

Le 25 avril 1792, la guillotine était utilisée pour la première fois, un événement que j’ai repris dans mon diptyque fantastique Petit Miracle, dessiné par Griffo.

Le héros, un petit garçon né la tête séparée du corps, maltraité par les adultes, finit par inventer la guillotine pour se venger d’eux. Le 25 avril 1792 est donc un grand jour pour lui. Hélas, tout ne se passe pas comme prévu :