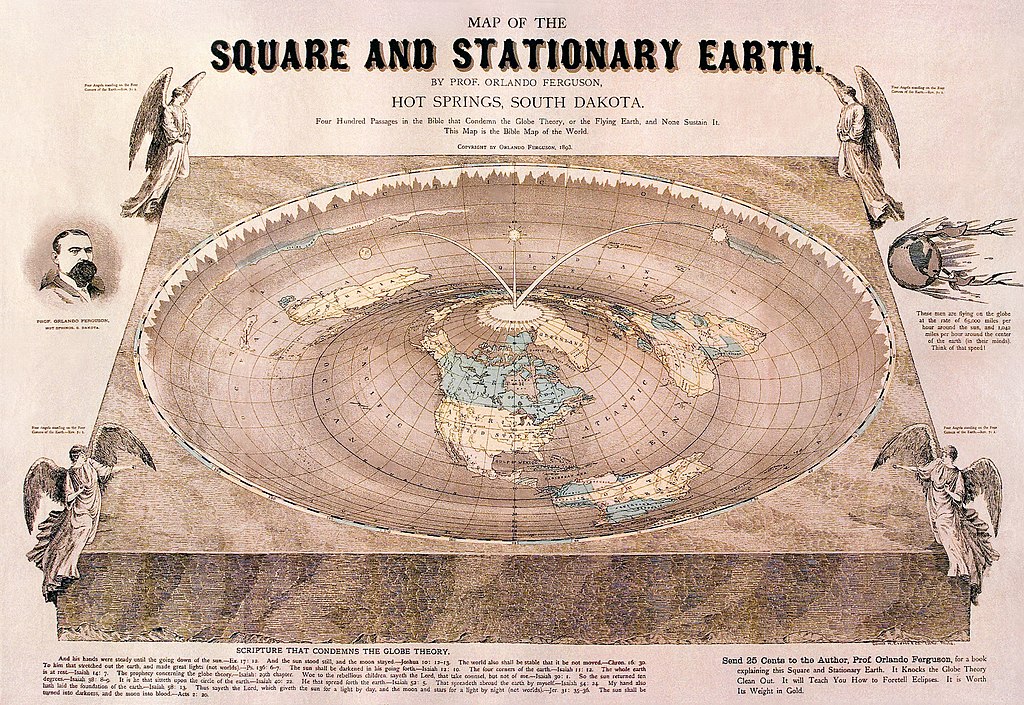

Cette magnifique carte de « La terre carrée et stationnaire » dessinée par le prof. Orlando Ferguson en 1893, m’a donné envie de vous parler du mythe de la terre plate ce soir.

Cette magnifique carte de « La terre carrée et stationnaire » dessinée par le prof. Orlando Ferguson en 1893, m’a donné envie de vous parler du mythe de la terre plate ce soir.

SIte officiel de Valérie Mangin, scénariste de Bande Dessinée

Cette magnifique carte de « La terre carrée et stationnaire » dessinée par le prof. Orlando Ferguson en 1893, m’a donné envie de vous parler du mythe de la terre plate ce soir.

Cette magnifique carte de « La terre carrée et stationnaire » dessinée par le prof. Orlando Ferguson en 1893, m’a donné envie de vous parler du mythe de la terre plate ce soir.

Aujourd’hui, je reviens à l’art médiéval pour vous montrer une noix de prière sculptée entre 1500 et 1535 en Flandre.

Auteur inconnu. Conservée au Louvre.

Les noix de prière étaient des sculptures miniatures. Leur taille variait entre 2 et 5 cm de diamètre. On pouvait les suspendre à un collier comme des bijoux et surtout les tenir dans sa main quand on faisait une prière à la manière d’un grain de chapelet.

Elle s’ouvraient en deux et contenaient des sculptures représentant des scènes religieuses bien connues des fidèles.

Ici, l’extérieur de la noix est recouvert de motifs gothiques flamboyants et d’une citation de l’Ancien Testament en latin.

L’intérieur de la noix contient plusieurs scènes entourées de citations liées à la célébration de la Toussaint :

– en bas, une représentation du Jugement Dernier.

– en haut, la Jérusalem céleste avec tous les anges et les saints entourant le Christ en gloire.

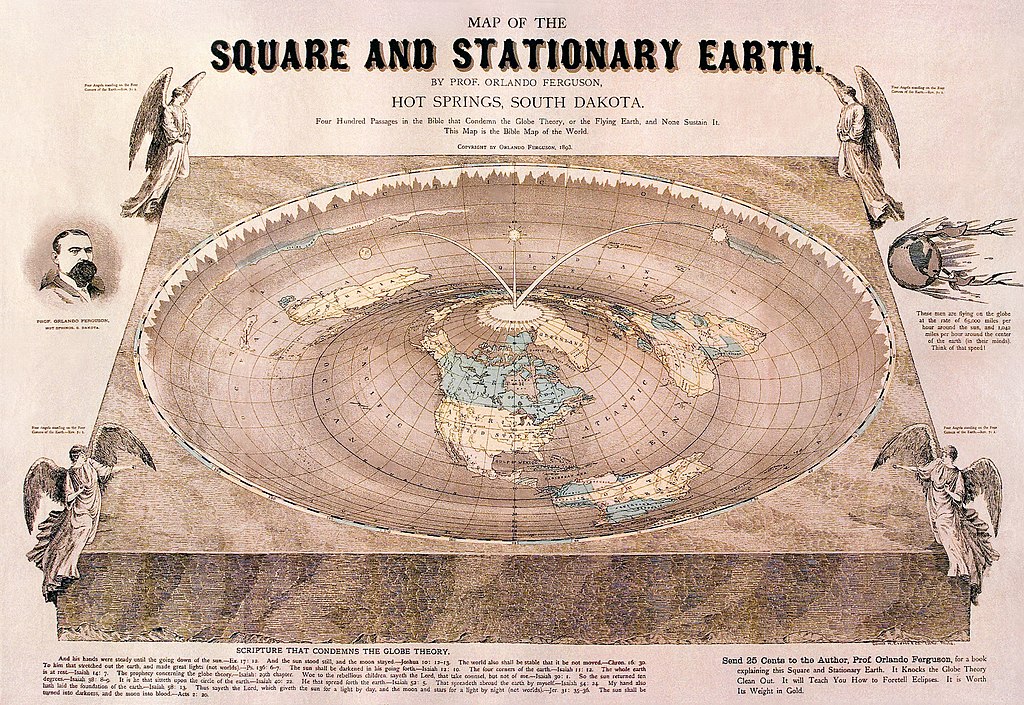

Aaah… l’improbable chapeau en plumes d’autruche de Vénus ! Je crois qu’il suffirait à me faire aimer ce tableau conservé à la National Gallery de Londres.

Il s’agit de Cupidon se plaignant à Vénus de Lucas Cranach l’Ancien, enfin la première version de ce tableau, peinte vers 1526-27. L’auteur en fera en tout une vingtaine, preuve que c’est sans doute sa composition la plus aimée à son époque.

On y voit donc Vénus et Cupidon, les dieux romains de l’Amour. Le garçonnet tient un rayon de miel à la main et des abeilles le harcèlent pour le punir de son forfait. On y a souvent vu une allégorie de l’amour. C’est bon, mais ça pique aussi parfois.

Debout à côté de son fils, Vénus n’a pas l’air de compatir beaucoup. Telle une nouvelle Ève, elle minaude en s’accrochant à la branche d’un pommier. D’ailleurs, un serpent est gravé sur le cailloux sous son pied levé. Il rappelle le serpent de la Genèse mais aussi Lucas Cranach lui-même car il s’agit d’un serpent ailé avec un anneau dans la bouche, le symbole héraldique du peintre. C’est sa signature en quelque sorte.

Pour changer des héros grecs et autres saintes médiévales que je vous montre le plus souvent, voici Coatlicue, la déesse de la Terre et de la fertilité aztèque ou plutôt un monolithe de 2,5 mètres (!) qui la représente.

Il est totalement symétrique : la tête de Coatlicue est faite de deux serpents affrontés. D’autres serpents lui font une jupe grouillante de vie. Elle porte au-dessus un collier de mains, de cœurs et de crânes humains. Vous l’avez compris: c’est autant une divinité de la mort que de la vie.

Découvert en 1790 sous la Plaza Mayor de Mexico, le monolithe fut exposé à l’université de la Nouvelle-Espagne. Mais les frères dominicains qui administraient l’endroit se rendirent vite compte que les descendants locaux des Aztèques lui portaient des colliers de fleurs et continuaient de l’adorer malgré leur conversion au catholicisme. Les religieux enterrèrent donc à nouveau la grande sculpture. À part une brève exhumation en 1803, elle dut attendre 1821 et l’indépendance du Mexique pour revoir la lumière du jour.

Elle est aujourd’hui exposée au musée national d’anthropologie de Mexico.

Mes amies autrices et auteurs d’héroïc fantasy craignent parfois d’aller trop loin quand ils conçoivent le design des armes de leurs héros. Pourtant, ils ont encore un peu de marge.

Ci-dessous, vous pouvez admirer le « casque de Skanderberg ». Fait de métal blanc et surmonté d’une tête de chèvre en bronze doré, il est sans doute fabriqué en Italie vers 1460. Mais il n’est mentionné dans les sources qu’à partir de la fin du siècle suivant quand il est acheté par l’héritier des Habsbourg, les souverains du Saint-Empire romain germanique.

Le futur empereur Ferdinand II, alors simple archiduc autrichien, s’est dit en le voyant qu’il pouvait bien s’agir du couvre-chef de Skanderberg, un seigneur albanais célèbre en Europe centrale pour avoir longuement résisté aux Ottomans. Cette attribution, qui ne repose sur rien de concret, a finalement donné son nom au casque. On ne sait toujours pas aujourd’hui pour qui il a été fabriqué, mais il est devenu au fil du temps un des symboles les plus marquants de l’histoire albanaise.

Casque conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, Autriche.

Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j’ai un faible pour les très riches Heures du duc de Berry, un livre liturgique copié et illustré au XVe siècle.

Les très riches Heures sont célèbres pour la centaine de miniatures que renferment leurs feuillets. J’ai déjà parlé ici de celles illustrant le calendrier mais, ce soir, je vous en propose une autre inspirée de la Genèse, le premier livre de la Bible : « Le Paradis terrestre ».

En une seule image toute ronde, le peintre Jean de Limbourg réussit à rassembler les quatre scènes-clés du récit biblique. Elles se déroulent toutes au paradis terrestre et se suivent de gauche à droite dans l’ordre chronologique de l’histoire:

– le serpent, un démon pourvu d’un buste de femme ! tend le fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal à Ève, la première femme, alors que Dieu a formellement interdit à celle-ci d’y toucher.

– Ève donne ce fruit à Adam, le premier homme. On ne le voit pas ensuite mais ils vont tous les deux y goûter et se rendre alors compte qu’ils sont nus.

– Malheureusement pour eux, Dieu choisit ce moment pour venir les voir. C’est lui le vieillard avec l’auréole dorée qu’on voit dans la troisième scène devant Adam et Ève. Honteux de leur nudité, ceux-ci cachent leur sexe avec leur main. À ce geste, Dieu comprend qu’ils lui ont désobéi et ont mangé le fruit défendu. Il décide de les punir.

– Ève et Adam sont chassés du paradis par un ange. Dieu leur refuse dorénavant de pouvoir goûter aux fruits de l’arbre de vie, un autre arbre extraordinaire qui permettait de vivre éternellement. On ne le voit pas ici. Par contre, le grand dais gothique au centre de l’image représente un autre symbole d’immortalité : une fontaine de jouvence, une eau censée pouvoir rajeunir ceux qui la boivent ou qui s’y baignent.

Et la punition ne s’arrête pas là. Dorénavant, Adam devra travailler la terre pour en arracher sa nourriture et Ève, à l’origine de leur faute commune, devra lui obéir en toute chose et enfanter la nouvelle humanité dans la douleur. (Bref, un récit qui nourrit des siècles d’inégalité des sexes, voire de franche misogynie, mais ça, c’est une autre histoire).

Dans les très riches Heures, vous pouvez découvrir aussi :

les différents mois du calendrier : janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre

une fête chrétienne illustrée dans le livre : l’Ascension

Un étonnant “homme zodiacal”

La « Lotharkreuz » que je vous montre ci-dessous est une grande croix précieuse réalisée à la fin du Xe siècle de notre ère. Elle a été donnée par Otton III, roi de Francie orientale (Germanie) puis empereur, à la cathédrale d’Aix-la-Chapelle où il avait été couronné en 983.

Le principal ornement de la croix est caractéristique de l’idéologie impériale germanique de l’époque qui faisait d’Otton le successeur des empereurs romains : il s’agit d’un camée en sardonyx (mélange de sardoine et d’onyx) représentant l’empereur Auguste couronné de lauriers et tenant à la main un sceptre avec un aigle. Il date même du début du Ier s. de notre ère !

La croix elle-même, haute de 50 cm, sans compter son pied en argent du XIVe siècle, est faite de chêne recouvert de feuilles d’or et incrustée de 102 pierres semi-précieuses et 33 perles, parfois de réemploi comme le camée. Son revers est délicatement gravé d’une crucifixion et d’une main de Dieu.

L’objet tire son nom d’un sceau en quartz vert situé près de sa base qui porte le nom d’un certain « Lothaire », sans doute un roi du IXe siècle, de France ou de Lotharingie (royaume situé entre la France et la Germanie et qui finit par se faire avaler par eux).