On croit souvent à tort qu’une image est toujours plus facile à comprendre et à interpréter qu’un texte. C’est ce qui a longtemps fait reléguer la Bande Dessinée, cet art de l’image par excellence, au rang de divertissement pour les enfants. Mais je ne vais pas vous parler de Bande Dessinée aujourd’hui mais d’un tableau à qui les critiques font raconter deux histoires différentes : Les Otages, peint Jean-Paul Laurens en 1896 et conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon.

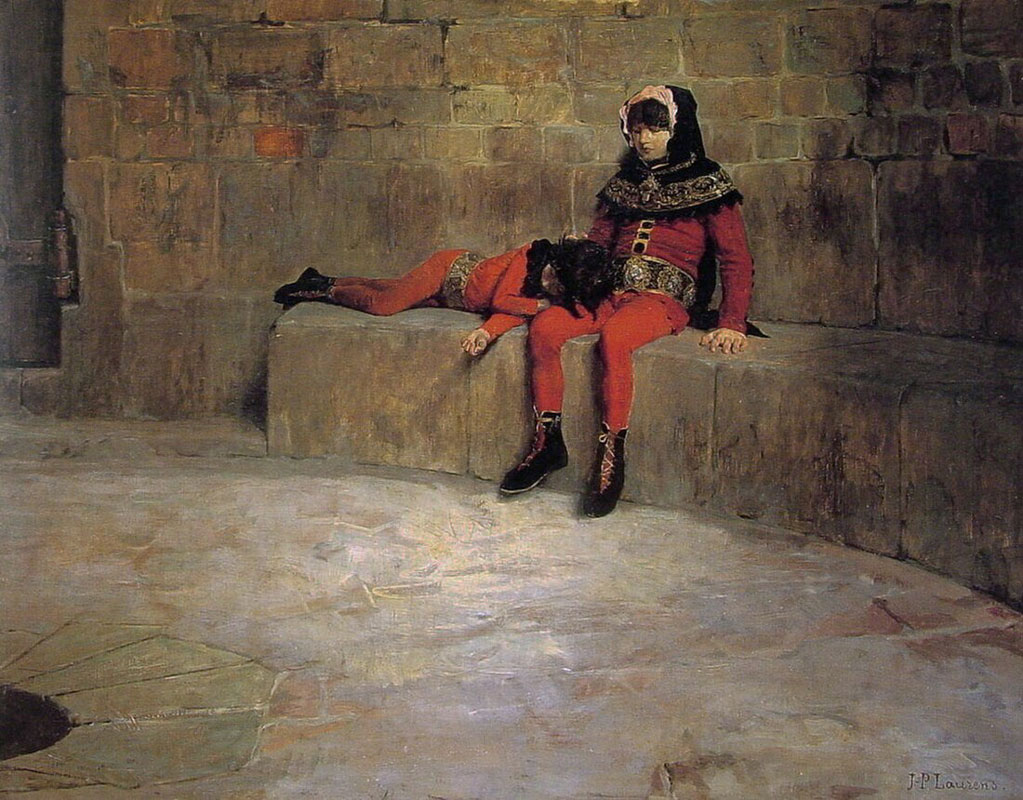

On y voit deux garçons en costumes moyenâgeux emprisonnés dans une salle ronde, l’air abattu. À part la porte fermée, on ne voit près d’eux qu’un trou rond et obscur, un puits sans margelle, vers lequel convergent les lignes du sol et le regard des prisonniers. On ne sait pas ce que vont devenir les deux enfants mais ça n’a, a priori, rien de réjouissant…

On y voit deux garçons en costumes moyenâgeux emprisonnés dans une salle ronde, l’air abattu. À part la porte fermée, on ne voit près d’eux qu’un trou rond et obscur, un puits sans margelle, vers lequel convergent les lignes du sol et le regard des prisonniers. On ne sait pas ce que vont devenir les deux enfants mais ça n’a, a priori, rien de réjouissant…

Les enfants de la Tour de Londres

À la fin du XIXe siècle, on interpréta ce tableau comme une représentation du jeune roi Édouard V d’Angleterre et de son frère, Richard de Shrewsbury, enfermés à la tour de Londres en 1483 par leur oncle, Richard de Gloucester, qui voulait usurper le pouvoir. On n’entendit plus jamais parler d’eux après leur enfermement et on pense qu’ils ont été simplement assassinés tous les deux.

L’idée de ce double meurtre d’enfants pour satisfaire une volonté de domination était extrêmement choquante en 1896 (et le reste de nos jours). Ici, on aurait l’impression que la porte du tableau va rester fermée et que les deux garçons vont finir par tomber dans le puits qui attire tous les regards.

Le puits et le pendule

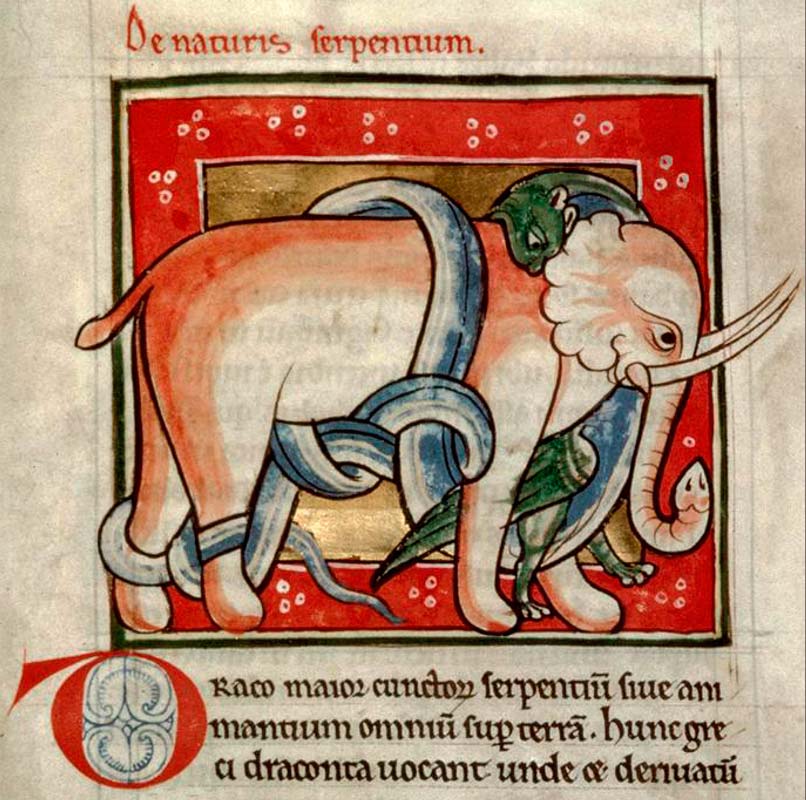

Aujourd’hui, le spécialiste de l’Art contemporain, François de Vergnette, propose une autre interprétation de cette situation dramatique. Pour lui, le tableau serait, non une scène historique, mais une scène de genre inspirée par une nouvelle d’Edgar Allan Poe, Le Puits et le Pendule.

Dans ce récit, un prisonnier de l’Inquisition espagnole est enfermé dans une prison obscure avec un large puits en son centre dans lequel il manque de tomber en explorant sa cellule. Il s’évanouit en faisant cette découverte et se réveille ligoté dans la même pièce, mais avec un pendule, une grande lame, qui se balance au-dessus de lui en se rapprochant inexorablement. Heureusement, le prisonnier arrive à se détacher juste avant d’être découpé. Mais les murs de la pièce, rendus brûlants, commencent alors à se rapprocher de lui et à l’obliger à aller vers le puits. Il va tomber dedans quand un bras secourable le rattrape et le sauve in extremis. On espère qu’il en sera de même des enfants de Laurens, mais rien n’est moins sûr.

Le peintre, en tout cas, n’a jamais commenté son œuvre. Tout reste donc ouvert. Qui sait quelle nouvelle hypothèse on échafaudera dans 100 ans ?