Né le 7 août 1921 à Huy en Belgique, Maurice Tillieux veut d’abord être marin. À 16 ans, il essaie de prendre clandestinement un bateau pour les Etats-Unis avec un ami, mais ils sont heureusement rattrapés avant le départ du quai. Quelques années plus tard, il intègre la marine marchande. Mais, le jour où il doit embarquer à Bordeaux, les Allemands bombardent le port et le navire qui doit l’emmener en Amérique du sud est contraint de faire demi-tour.

Tillieux, qui n’a jamais eu de formation de dessin, se tourne alors seulement vers la Bande Dessinée. Ses premiers dessins étant refusés partout, il écrit plusieurs romans policiers, peint des publicités, dessine des moteurs électriques… En 1944, il entre enfin au journal « Bimbo » mais celui-ci disparaît après la guerre. Tillieux aurait alors pu entrer chez « Spirou » pour qui il a déjà fait des illustrations, mais Charles Dupuis n’apprécie pas son dessin et refuse de le publier davantage.

Il rejoint alors le journal « Jeep » où il commence vraiment à faire de la Bande Dessinée à plein temps : il doit fournir 12 planches chaque mois. Cela ne l’empêche pas de collaborer aussi avec d’autres périodiques comme « l’Explorateur » où il publie sa série « Achille et Boule-de-Gomme » par exemple.

En 1947, il entre à « Héroïc-Album » pour lequel il crée deux ans plus tard la série « Félix » qui renoue avec les intrigues policières et surtout qu’il signe, pour la première fois, de son vrai nom (et non d’un pseudonyme américain). Jusqu’en 1956, il produit plus de soixante histoires de son vagabond fétiche.

À cette date Tillieux entre (enfin) au journal « Spirou » après la disparition d’« Héroïc-album ». Il aurait aimé y poursuivre les aventures de « Félix » mais on lui demande une nouveauté. Il crée alors « Gil Jourdan », une série très proche de la précédente. Elle rencontre un beau succès auprès des lecteurs du journal, même si les ventes ne décollent pas vraiment jusqu’aux années 70. De plus, Maurice Tillieux a plusieurs fois des soucis avec la censure française : il doit répondre au ministère de l’Intérieur de la façon dont les deux premiers albums de « Gil Jourdan » se moquent de la police et abordent le problème de la drogue. La onzième aventure du détective français lui vaut de retourner au ministère avec Morris (entendu pour « Billy the kid »). On est en 1964 et « Le Gant à trois doigts » se déroule dans un pays arabe alors que la guerre d’Algérie est encore très présente dans les mémoires. Quoi qu’il en soit, la parution continue et l’album sort normalement deux ans plus tard.

Quelques années plus tôt, en 1960, Tillieux s’était lancé en parallèle dans une autre série : « César », pour le journal « le Moustique ». Les gags sont repris ensuite dans « Spirou » pour combler des vides dans les pages du périodique.

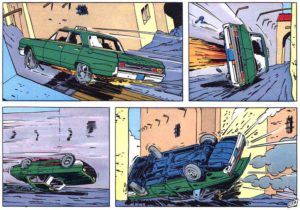

Dans toutes ces histoires, on retrouve le goût de Tillieux pour les automobiles américaines et françaises qu’il n’hésite pas détruire dans des scènes spectaculaires. On compte ainsi 47 véhicules détruits rien que dans « Gil Jourdan ».

Mais c’est surtout comme scénariste que Maurice Tillieux poursuit sa carrière dans les années 70. Après avoir abandonné le dessin de « Gil Jourdan » à Gos, il crée « Jess Long » pour Arthur Piroton et « Marc Lebut et son voisin » pour Francis. Il reprend aussi le scénario de « Tif et Tondu » avec Will au dessin et écrit des histoire de « la Ribambelle » pour Roba ainsi que quelques gags de « Boule et Bill ». Pour Vittorio Leonardo, il scénarise un récit d’ « Hultrasson », le Viking, pour Roger Leloup deux des « Aventures électroniques » de « Yoko Tsuno » et, pour Walthéry, trois histoires de « Natacha », l’hôtesse de l’air.

Enfin, ironie tragique, Maurice Tillieux qui aime tant les voitures, meurt des suites d’un accident le 2 février 1978.

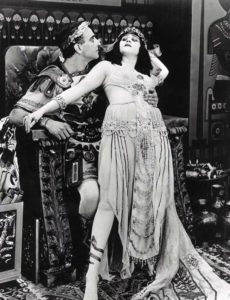

Ci-dessous :

– Maurice Tillieux © Walthéry, trouvé sur le site Lambiek.net

– extrait du Gant à trois doigts, Gil Jourdan, 1966