J’ai eu la chance d’aller passer le long week-end du 15 août à Munich en famille. Denis et moi en avons profité pour aller visiter l’Alte Pinakothek de la ville. Elle possède une des plus belles collections de tableaux d’Europe et nous y avons (re)découvert de nombreuses merveilles.

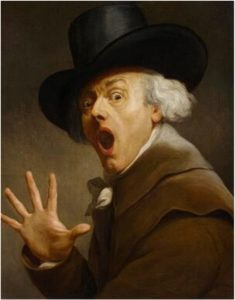

Voici l’une d’elles : La Mort de Sénèque peinte par Pierre Paul Rubens en 1612.

Sénèque était un philosophe romain du premier siècle de notre ère. Il prônait une doctrine stoïcienne : le sage devait, entre autres, mettre l’éthique au cœur de ses réflexions, vivre en harmonie avec la Nature et accepter calmement son destin quel qu’il soit, sans se laisser déborder par les émotions comme la peur ou la colère. La vertu étant suffisante pour trouver le bonheur, le reste devenait accessoire, voire nocif.

Dans certains cas, Sénèque pensait pourtant que la vie ne valait plus d’être vécue : quand on était menacé d’être réduit en esclavage par exemple ou bien quand on sentait trop décliner son intellect. Alors, il prônait le suicide comme idéal moral et ultime moyen de libération du sage.

On le voit ainsi se suicider sur le tableau de Rubens : un esclave lui ouvre les veines à sa demande. Pourtant, Sénèque n’obéit pas alors à une injonction philosophique. Il meurt non par sa propre volonté mais parce que l’empereur Néron le lui a ordonné.

Pour être un philosophe majeur de son temps, Sénèque n’en était pas moins un homme de cour et d’État. Il avait été le précepteur du fils d’Agrippine et était resté ensuite son conseiller. Il en avait profité pour s’enrichir considérablement et vivre en grand aristocrate romain. Bref, il mena une vie bien en contradiction avec l’idéal qu’il prônait.

Hélas pour lui, il finit par être compromis dans la conjuration de Pison, un complot visant à assassiner Néron. On ne sait pas quel rôle exact le philosophe y joua, voire s’il y participa réellement ou fut simplement dénoncé à tort par un jaloux. Mais l’empereur n’hésita pas et lui ordonna de se suicider avec d’autres conjurés.

Ceci posé, Rubens ne cherche pas à donner une vision réaliste de la mort de Sénèque, mais bien à montrer la fin idéale d’un philosophe. Les yeux levés vers le ciel, le stoïcien accepte sereinement son destin, que sa condamnation soit juste ou non.

Le peintre reprend d’ailleurs quelques éléments de la description de la mort de Sénèque par l’historien romain Tacite. Dans ses derniers instants, le philosophe aurait appelé des secrétaires pour leur dicter un discours. On ne se refait pas… Puis comme il était toujours en vie, il serait entré dans un bain chaud, ici réduit à un baquet, et aurait répandu de l’eau sur ses esclaves en disant « J’offre cette libation à Jupiter libérateur ». Une vraie dernière parole de stoïcien, dont on ne sait, bien sûr, si elle est vraie ou inventée.

Rubens, qui réalisa une deuxième version de son tableau que je vous montre ci-dessus, eut aussi une autre source d’inspiration, esthétique celle-là : une statue romaine du deuxième siècle de notre ère, copie d’un original hellénistique. Elle avait été découverte à Rome au XVIe siècle et était très célèbre au temps du peintre. Aujourd’hui, plus qu’une représentation du suicide du philosophe, on pense qu’il s’agit d’une représentation d’un vieux pêcheur, un type de statuaire propre à l’époque hellénistique.

Mais c’est une autre histoire…