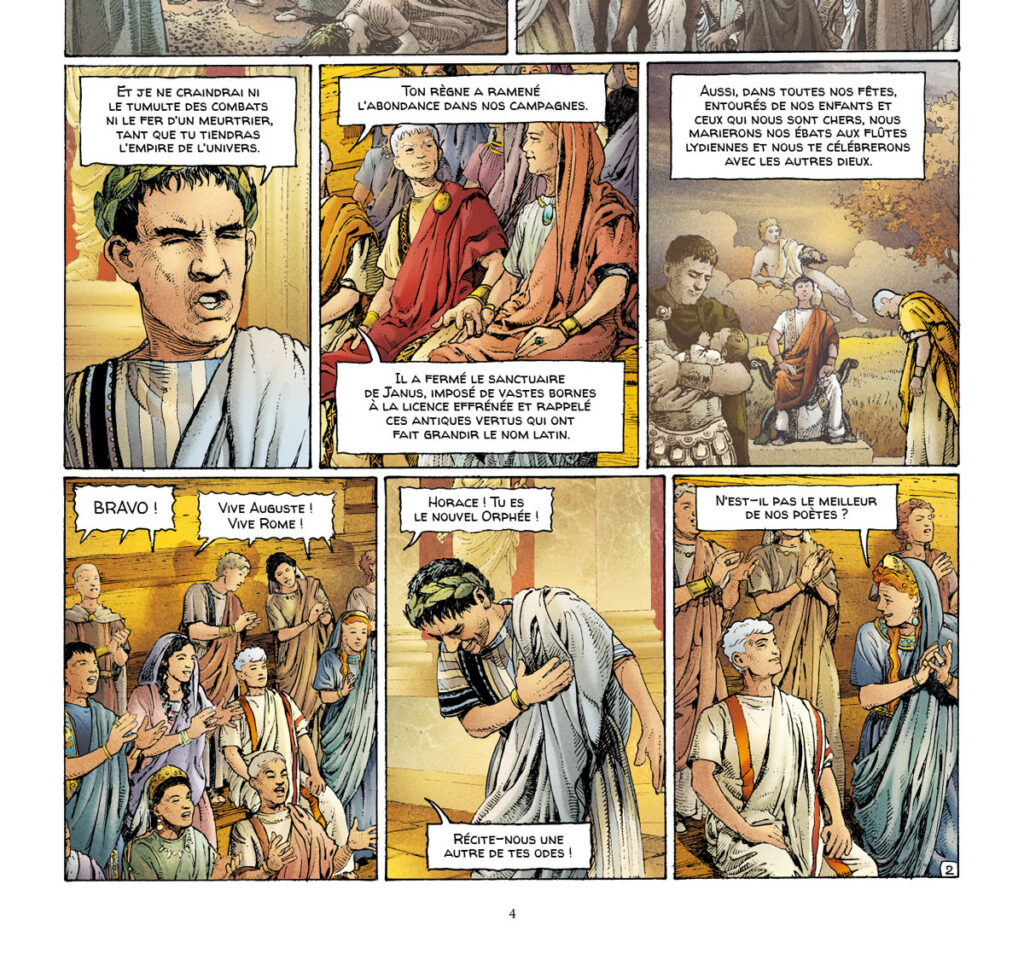

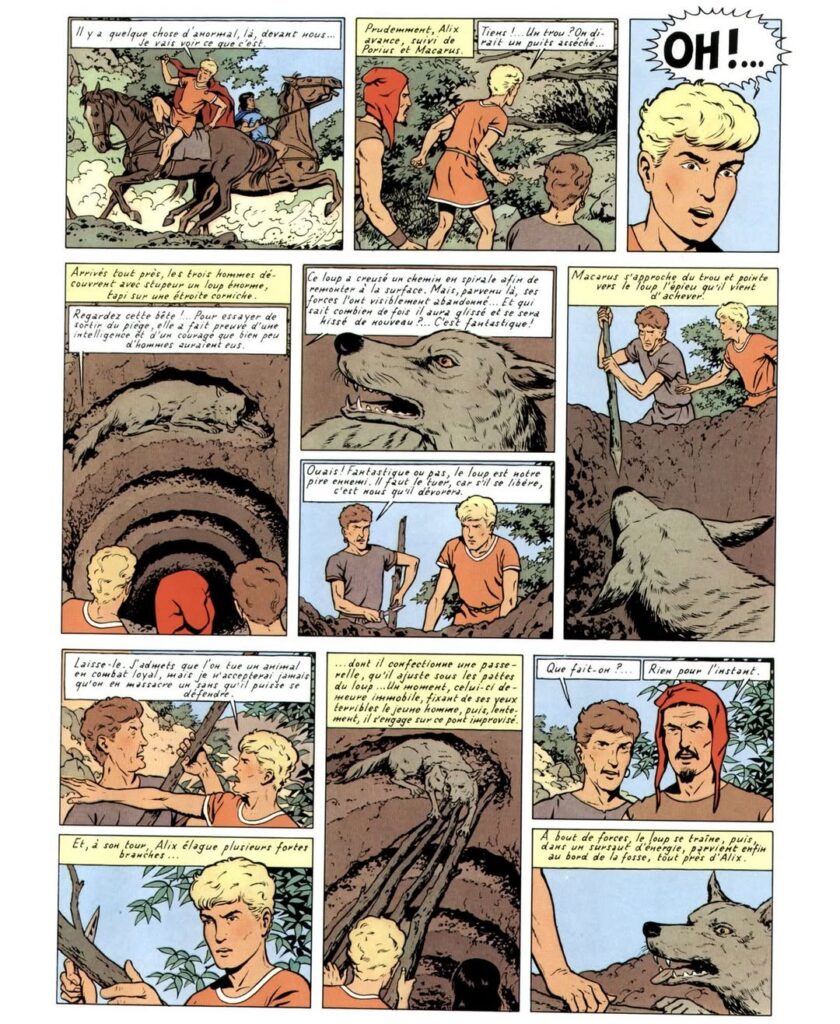

On commémorera demain l’anniversaire de la mort de Jacques Martin, parti le 21 janvier 2010. Vous savez qu’il fut un auteur très important pour moi. Sans lui, je n’aurais sans doute jamais fait de Bande Dessinée. Et je réalise que je n’ai pas encore parlé de l’une de ses planches. Il est grand temps de réparer ça. Voici donc la page 28 des Légions perdues, le tome 6 des aventures du jeune Alix.

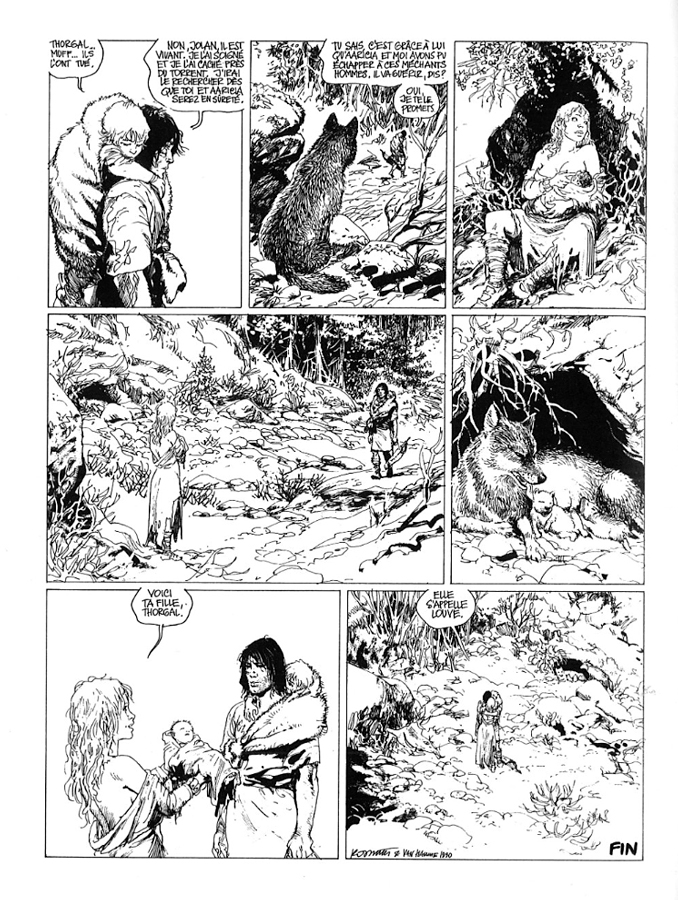

Je l’ai choisie pour rester dans le thème du loup puisque je vous ai parlé d’une planche de l’album « Louve » de la série Thorgal la dernière fois.

Je l’ai choisie pour rester dans le thème du loup puisque je vous ai parlé d’une planche de l’album « Louve » de la série Thorgal la dernière fois.

On a donc ici la fameuse rencontre d’Alix et du loup qui conditionnera toute la suite de ses rapports avec cet animal dans le reste de la série. Le loup n’est pas vu ici comme le symbole de Rome mais plutôt, a priori, comme celui de la sauvagerie, le « pire ennemi » de l’homme, qu’il faut éliminer. Je dis a priori car Martin va renverser les codes comme Van Hamme et Rosinski le feront après lui. Le loup ne devient pas ici une image maternelle, mais il est décrit comme un animal intelligent, capable de complicité avec les humains et qu’il faut épargner et même sauver au même titre qu’un humain justement.

Jacques Martin met tout ceci en valeur dans les deux derniers strips de la planche. Chacun est divisé en trois sections verticales et utilise les ressources de la symétrie pour mettre en parallèle ou en opposition les personnages et le loup.

Ainsi, strip 2, on a, en case 1, une plongée sur le loup en train de remonter du trou d’une manière inattendue et très astucieuse, tandis qu’en case 4, on a une contre-plongée sur les humains avec un Macarus brutal et prêt à tuer. L’opposition/complémentarité des plans répond à celle des comportements des protagonistes qui échangent des regards lourds dans les deux cases centrales.

Le strip suivant n’a qu’une case verticale au centre mais elle est entourée de 4 petites cases horizontales, contrairement au précédent qui présente la construction inverse (2 petites cases horizontales entourées de 2 cases verticales). Cette mise en scène donne un grand équilibre et une grande stabilité à la planche tout entière.

Pour en revenir au strip 3, il joue sur la symétrie entre plusieurs de ses cases. Cases 1 et 4, on a 2 personnages en buste qui discutent. Cases 2 et 5, on a 1 seul personnage muet, dans des plans proches. Si l’affrontement visible case 1 s’oppose à l’entente qui règne case 4, la détermination et le calme sont les mêmes cases 2 et 5. Symboliquement, Alix est assimilé au loup et tous deux s’opposent aux deux autres personnages, les vrais « loups », au sens sauvage du terme, de la page.

On le voit, ici, comme dans beaucoup de planches que je vous présente, le fond et la forme sont inséparables. Ils se renforcent mutuellement et concourent tous les deux au sens que l’auteur veut donner à son œuvre ainsi qu’à sa beauté.