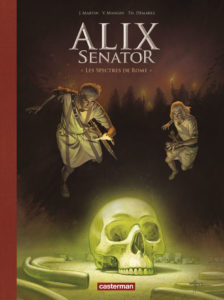

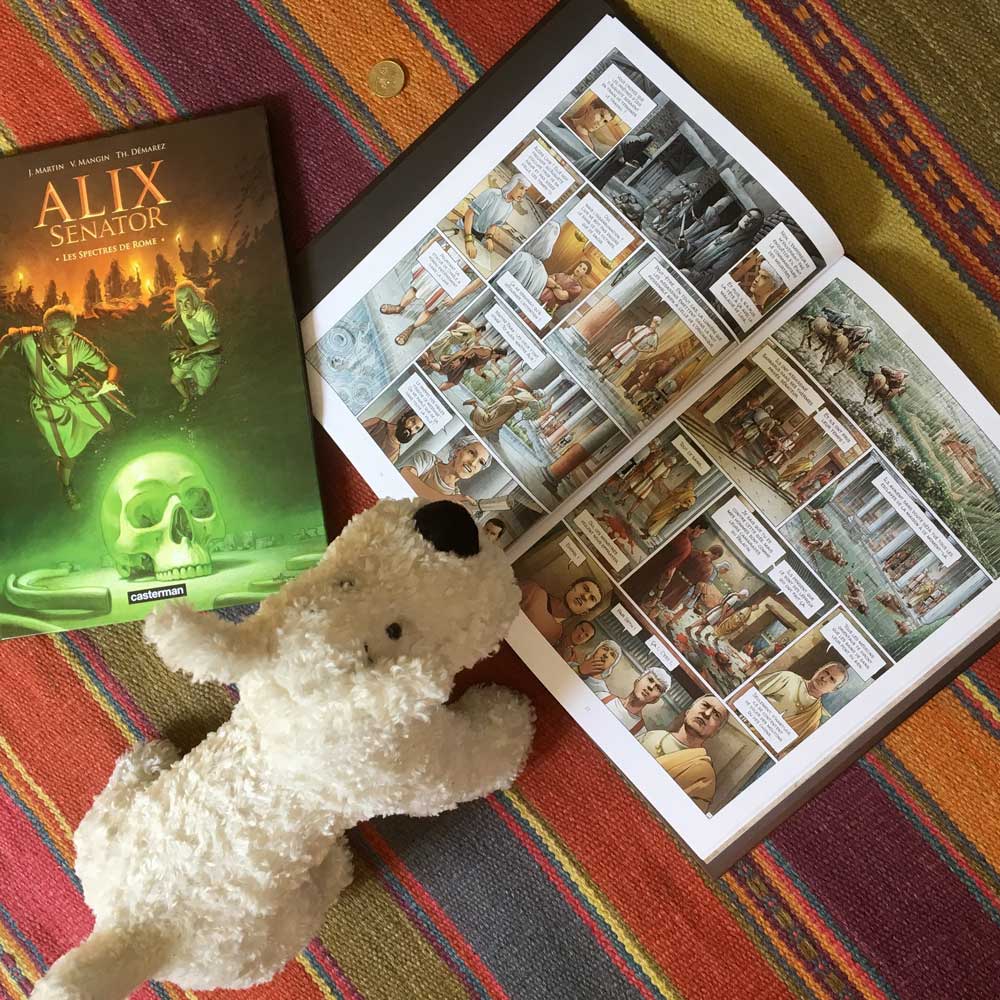

La semaine prochaine, le tome 9 d’Alix Senator, les Spectres de Rome arrivera dans toutes les bonnes librairies de Bayeux et d’ailleurs.

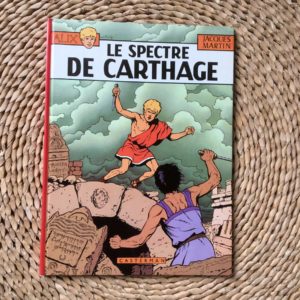

Bien sûr, si vous connaissez la série classique, vous avez compris l’allusion à l’un de mes albums préférés d’Alix : Le Spectre de Carthage.

Bon, si vous ne connaissez pas ce livre, ne vous inquiétez pas. Il n’y a pas besoin de l’avoir lu pour apprécier les nouvelles aventures de notre sénateur préféré. Les histoires sont totalement indépendantes. Il y a juste un phénomène étrange en commun… Des spectres… Très brillants… Et très très dangereux…

Catégorie : Bande dessinée

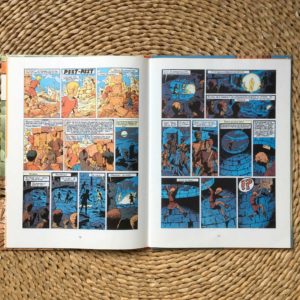

La mort de Cléopâtre dans Alix senator

Le 12 août de l’an 30 avant notre ère, la reine Cléopâtre d’Égypte allait rejoindre Marc Antoine, suicidé quelques jours auparavant.

Cet événement tragique qui a inspiré tant de tableaux et de films ne pouvait pas être absent d’Alix Senator. Il apparaît dans le tome 2 de la série, quand notre sénateur raconte à Khephren ce qu’est devenu Enak, son père, quand Rome est entrée en guerre avec le royaume du Nil.

Autres articles sur Cléopâtre : Cléopâtre VII, reine d’Égypte et La mort de Cléopâtre

Les momies de Saint-Michel de Bordeaux

Hier, en préparant mon statut sur Maurice Tillieux, j’ai découvert que « La Disparition de M. Noble », une des histoires de « Félix », était inspirée des momies de Saint-Michel de Bordeaux, momies qui avaient fortement impressionné le petit Maurice alors qu’il visitait l’église vers l’âge de 11 ans.

Quoi ? Des momies à Bordeaux ???? Eh bien, oui 🙂

Avant la Révolution, se trouvait un cimetière paroissial à côté de l’église Saint-Michel – sous l’actuelle place Meynard pour les Bordelais. Mais en 1791, le Directoire du département ordonna sa suppression pour favoriser le développement urbain et/ou éviter de nouvelles épidémies. On découvrit alors une soixantaine de corps momifiés en bon état.

Ils n’avaient pas été embaumés et on ignore encore comment ils ont pu se conserver ainsi. On pensa un moment que c’était dû à l’argile contenu dans la terre. Mais lors de nouvelles fouilles en 2010, plus de 150 corps furent découverts à leur tour sur le site, mais aucun ne s’était transformé en momie.

Quoi qu’il en soit, plutôt que de réenterrer les momies ailleurs, on décida… de les exposer dans la crypte sous la tour Saint-Michel ! Il y en avait dix contre chacun des six côtés de la salle basse du caveau de la flèche.

Les corps restèrent là jusqu’à 1979 et devinrent une attraction touristique. De nombreux écrivains vinrent les voir de Victor Hugo à Ferdinand Céline en passant par Gustave Flaubert ou Jules Verne. Allan Kardec, le « codificateur du spiritisme », tenta même de communiquer avec la momie 48.

De nombreuses légendes naquirent de l’imagination des guides : une des momies était un général mort en duel, une autre un enfant enterré vivant, d’autres encore une famille entière empoisonnée par des champignons…

Mais le succès des momies causa leur perte : des touristes les touchaient et les abimaient, certains volaient même des morceaux de peau, voire des ossements.

En 1979, la crypte fut donc fermée au public. Onze ans plus tard, les dépouilles furent enfin transférées au cimetière de la Chartreuse.

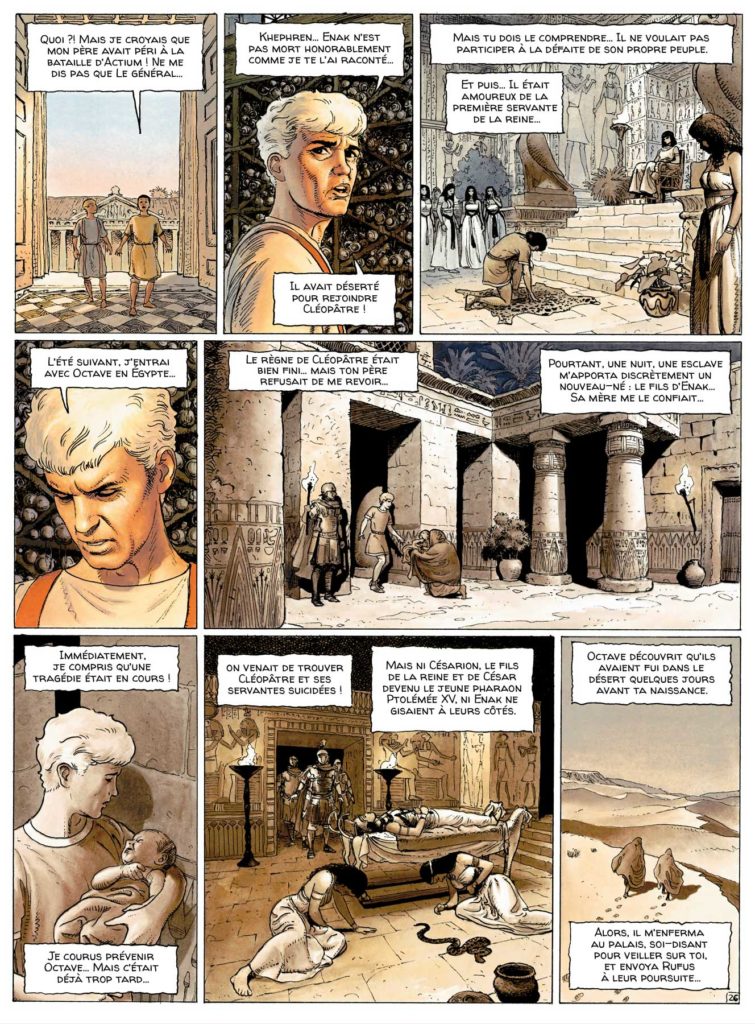

Ci-dessous :

Deux cartes postales des momies de Saint-Michel de Bordeaux, circa 1905, auteur : Coutenceau.

Maurice Tillieux

Né le 7 août 1921 à Huy en Belgique, Maurice Tillieux veut d’abord être marin. À 16 ans, il essaie de prendre clandestinement un bateau pour les Etats-Unis avec un ami, mais ils sont heureusement rattrapés avant le départ du quai. Quelques années plus tard, il intègre la marine marchande. Mais, le jour où il doit embarquer à Bordeaux, les Allemands bombardent le port et le navire qui doit l’emmener en Amérique du sud est contraint de faire demi-tour.

Tillieux, qui n’a jamais eu de formation de dessin, se tourne alors seulement vers la Bande Dessinée. Ses premiers dessins étant refusés partout, il écrit plusieurs romans policiers, peint des publicités, dessine des moteurs électriques… En 1944, il entre enfin au journal « Bimbo » mais celui-ci disparaît après la guerre. Tillieux aurait alors pu entrer chez « Spirou » pour qui il a déjà fait des illustrations, mais Charles Dupuis n’apprécie pas son dessin et refuse de le publier davantage.

Il rejoint alors le journal « Jeep » où il commence vraiment à faire de la Bande Dessinée à plein temps : il doit fournir 12 planches chaque mois. Cela ne l’empêche pas de collaborer aussi avec d’autres périodiques comme « l’Explorateur » où il publie sa série « Achille et Boule-de-Gomme » par exemple.

En 1947, il entre à « Héroïc-Album » pour lequel il crée deux ans plus tard la série « Félix » qui renoue avec les intrigues policières et surtout qu’il signe, pour la première fois, de son vrai nom (et non d’un pseudonyme américain). Jusqu’en 1956, il produit plus de soixante histoires de son vagabond fétiche.

À cette date Tillieux entre (enfin) au journal « Spirou » après la disparition d’« Héroïc-album ». Il aurait aimé y poursuivre les aventures de « Félix » mais on lui demande une nouveauté. Il crée alors « Gil Jourdan », une série très proche de la précédente. Elle rencontre un beau succès auprès des lecteurs du journal, même si les ventes ne décollent pas vraiment jusqu’aux années 70. De plus, Maurice Tillieux a plusieurs fois des soucis avec la censure française : il doit répondre au ministère de l’Intérieur de la façon dont les deux premiers albums de « Gil Jourdan » se moquent de la police et abordent le problème de la drogue. La onzième aventure du détective français lui vaut de retourner au ministère avec Morris (entendu pour « Billy the kid »). On est en 1964 et « Le Gant à trois doigts » se déroule dans un pays arabe alors que la guerre d’Algérie est encore très présente dans les mémoires. Quoi qu’il en soit, la parution continue et l’album sort normalement deux ans plus tard.

Quelques années plus tôt, en 1960, Tillieux s’était lancé en parallèle dans une autre série : « César », pour le journal « le Moustique ». Les gags sont repris ensuite dans « Spirou » pour combler des vides dans les pages du périodique.

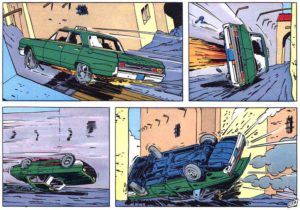

Dans toutes ces histoires, on retrouve le goût de Tillieux pour les automobiles américaines et françaises qu’il n’hésite pas détruire dans des scènes spectaculaires. On compte ainsi 47 véhicules détruits rien que dans « Gil Jourdan ».

Mais c’est surtout comme scénariste que Maurice Tillieux poursuit sa carrière dans les années 70. Après avoir abandonné le dessin de « Gil Jourdan » à Gos, il crée « Jess Long » pour Arthur Piroton et « Marc Lebut et son voisin » pour Francis. Il reprend aussi le scénario de « Tif et Tondu » avec Will au dessin et écrit des histoire de « la Ribambelle » pour Roba ainsi que quelques gags de « Boule et Bill ». Pour Vittorio Leonardo, il scénarise un récit d’ « Hultrasson », le Viking, pour Roger Leloup deux des « Aventures électroniques » de « Yoko Tsuno » et, pour Walthéry, trois histoires de « Natacha », l’hôtesse de l’air.

Enfin, ironie tragique, Maurice Tillieux qui aime tant les voitures, meurt des suites d’un accident le 2 février 1978.

Ci-dessous :

– Maurice Tillieux © Walthéry, trouvé sur le site Lambiek.net

– extrait du Gant à trois doigts, Gil Jourdan, 1966

Alix senator 9 à la maison

Ô joie ! Milou m’a rapporté ce matin mes premiers exemplaires des deux éditions du tome 9 d’ Alix Senator envoyés par Casterman.

Mais ce petit coquin a tenu à me les jouer à pile ou face. Résultat, j’ai perdu et c’est lui qui peut les lire en premier.

Alix senator 9 premium

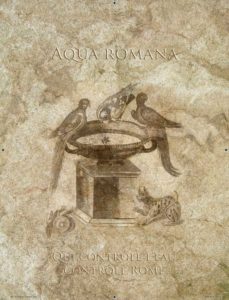

Le 21 août prochain, les lecteurs d’ Alix Senator seront face à leur éternel dilemme : acheter l’album classique ou premium.

Et vous quel choix ferez-vous ?

En attendant, après vous avoir montré la couverture version classique, voici la version premium ainsi que la première page du dossier historique « Aqua romana, qui contrôle l’eau, contrôle Rome » illustré par Thierry Démarez et écrit par moi.

On ne parlait pas encore de bouleversement climatique en 11 avant notre ère mais la canicule était déjà bien présente à Rome. L’accès à l’eau des centaines de milliers d’habitants de la capitale impériale était à la fois une nécessité très quotidienne et un enjeu de pouvoir considérable.

Suétone et César

Quand Suétone veut montrer que César était vraiment trop sympa :

[César] était fort doux de nature, même dans ses vengeances. Quand il eut pris, à son tour, les pirates dont il avait été le prisonnier, et auxquels il avait alors juré de les mettre en croix, il ne les fit attacher à cet instrument de supplice qu’après les avoir fait étrangler.

Suétone, Vie de Jules César LXXIV

( illustration : Alix senator, tome 1, avec Thierry Démarez, chez Casterman BD)

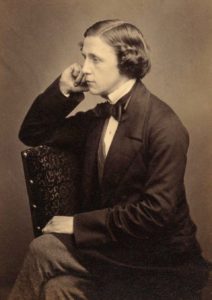

À quoi bon un livre sans images, ni dialogues ?

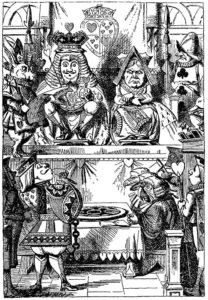

Le 4 juillet 1865, était publié « Alice’s Adventures in Wonderland », le conte de Charles Lutwidge Dodgson dit Lewis Carroll, professeur de mathématiques à Oxford.

J’imagine que vous en connaissez tous les principaux épisodes : la poursuite du lapin blanc, la rencontre avec Tweedledee et Tweedledum, la découverte du chat du Cheshire, le thé avec le chapelier toqué et le lièvre de Mars, la fuite devant la reine de cœur…

Chacun d’eux mériterait son statut sur cette page. Mais c’est autre chose qui m’a donné l’envie d’en faire un aujourd’hui.

Voici la première phrase de Carroll sur laquelle je suis tombée en faisant ma petite recherche : « À quoi bon un livre sans images, ni dialogues ? ». C’est Alice qui se pose la question en regardant sa sœur lire un de ces livres bien austères. Cela pourrait être la devise de l’auteur ou de l’amateur de Bande Dessinée. Lewis Carroll en aurait sans doute été un grand si elle avait existé à son époque.

On sait que les images étaient très importantes pour lui. Photographe amateur, il a lui-même choisi l’illustrateur de son Alice : John Tenniel alors connu pour ses caricatures dans le magazine Punch. Ses dessins donnent d’ailleurs un côté assez inquiétant au conte. Avec lui, si l’absurde garde le côté merveilleux qui sera mis en avant plus tard par Disney, il tombe aussi parfois dans une sorte de folie bien angoissante.

– Autoportrait de Lewis Carroll, 1855

– Portrait d’Alice Littell par Lewis Carroll. C’est pour elle qu’il improvisa la première version du conte en 1862, lors d’une promenade en barque.

– Illustrations de John Tenniel pour les Aventures d’Alice

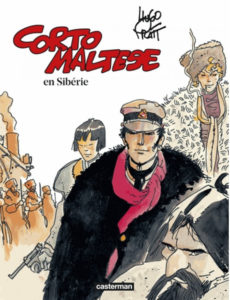

Pratt aurait eu 92 ans

Corto Maltese : « Raspoutine ! Tu es fou ! »

Raspoutine : « Mais non !… Aujourd’hui, je me suis caché pendant que tu parlais et puis je me suis blessé pour te faire croire qu’il m’était arrivé quelque chose. J’ai voulu t’offrir une émotion, Corto, parce que je t’aime bien… C’est pour toi que je l’ai fait. Dieu seul sait ce que c’est moche de vivre dans un monde sans aventure, sans fantaisie. »

Corto Maltese en Sibérie, 1979, Hugo Pratt (15 juin 1927 – 20 août 1995)

Il faut sauver le soldat série

Courrier des lecteur de Casemate de ce mois-ci :

D’abord, je m’interroge sur le fait qu’une série puisse passer de 19 000 exemplaires au tome 1 à seulement 10 000 au tome 2. Est-ce que la moitié des ventes du tome 1 ont été faites sur un malentendu ? Est-ce que la maison d’édition a mis des moyens marketing sur le tome 1 et s’est contenté de voir venir au tome 2 ? Démarrer à près de 20 000 exemplaires aujourd’hui est tellement miraculeux que je n’arrive pas à comprendre que tout le monde ne se soit pas battu pour maintenir voire augmenter ce chiffre au tome 2. (Après il y a sans doute des explications plus complexes qu’Yves Schlirf pourrait donner, d’autant plus que je sais bien que c’est un des éditeurs les plus volontaristes pour défendre la Bande Dessinée grand public.)

D’abord, je m’interroge sur le fait qu’une série puisse passer de 19 000 exemplaires au tome 1 à seulement 10 000 au tome 2. Est-ce que la moitié des ventes du tome 1 ont été faites sur un malentendu ? Est-ce que la maison d’édition a mis des moyens marketing sur le tome 1 et s’est contenté de voir venir au tome 2 ? Démarrer à près de 20 000 exemplaires aujourd’hui est tellement miraculeux que je n’arrive pas à comprendre que tout le monde ne se soit pas battu pour maintenir voire augmenter ce chiffre au tome 2. (Après il y a sans doute des explications plus complexes qu’Yves Schlirf pourrait donner, d’autant plus que je sais bien que c’est un des éditeurs les plus volontaristes pour défendre la Bande Dessinée grand public.)

Ensuite, Yves dit tout haut ce que la plupart des auteurs savent, la Bande Dessinée réaliste qui se vend à moins de 25 000 exemplaires n’est économiquement pas viable pour les auteurs. C’est pourtant le cas de la très grande majorité des sorties. Le travail d’une « grande richesse » dont il parle s’accompagne, hélas, aujourd’hui d’une grande pauvreté, comme nous l’avions constaté dans notre étude des États Généraux de la Bande Dessinée.

En connectant ces deux informations, il y a de quoi s’inquiéter sur l’avenir de cette forme de Bande Dessinée qu’est la série grand public. Elle est condamnée au succès pour pouvoir exister et continuer, mais on peut se demander si elle est encore assez soutenue en terme d’investissements financiers et humains par le système éditorial actuel.

Pour conclure, quid d’une Bande Dessinée sans ces grandes séries ? Croit-on vraiment que son économie se contentera de quelques spectaculaires succès de romans graphiques de temps en temps ?

Malgré un emploi du temps trop chargé je me suis donc réengagée pour le prix de la série pour le festival d’Angoulême, parce que j’aime autant en lire qu’en faire, mais aussi parce que je pense que si ce secteur de l’édition venait à s’effondrer, ce serait toute la Bande Dessinée qui serait menacée dans sa survie économique. Il faut sauver le soldat grand public, il faut sauver le soldat série.