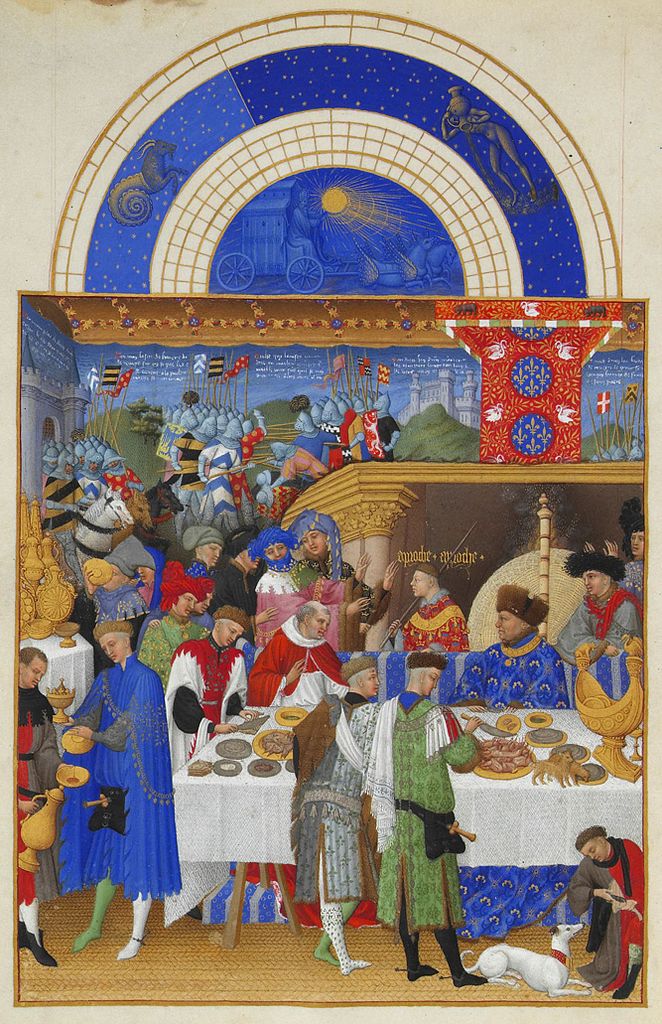

ou « Le vice s’est abattu (sur Rome) et venge l’univers vaincu ». C’est cette sentence de Juvénal, un poète satirique latin, qu’a voulu illustrer le peintre Thomas Couture dans son œuvre monumentale : « Les Romains de la décadence » en 1847, conservée aujourd’hui au Musée d’Orsay.

Caractéristique du courant académique de cette époque ces « femmes nues dans des attitudes voluptueuses » (dixit l’historien Henri-Irénée Marrou) remportèrent un franc succès à leur époque. Une partie de la critique y vit la réconciliation des styles classique et romantique, ancien et moderne, mais d’autres commentateurs eurent la dent très dure avec le peintre. Il fut jugé pas à la hauteur de son sujet : « l’immense lâcheté et l’immense débauche de la vieille Rome » (Edmond Texier), suivant le fantasme que l’on se faisait à l’époque de la chute de l’empire antique.

C’était oublier que Couture était un Républicain anticlérical qui critiquait surtout la Monarchie de Juillet au pouvoir en France depuis le sacre de Louis-Philippe 1er en 1830. Entre 1846 et 1847, plusieurs des éminents soutiens du roi avaient été pris dans des scandales de corruption allant de la simple malversation à la pédophilie. D’ailleurs, comme chacun sait que de la décadence à la chute, il n’y a qu’un pas, la « révolution de Février » provoqua dès 1848 l’abdication de Louis-Philippe et l’avénement de la Deuxième République.