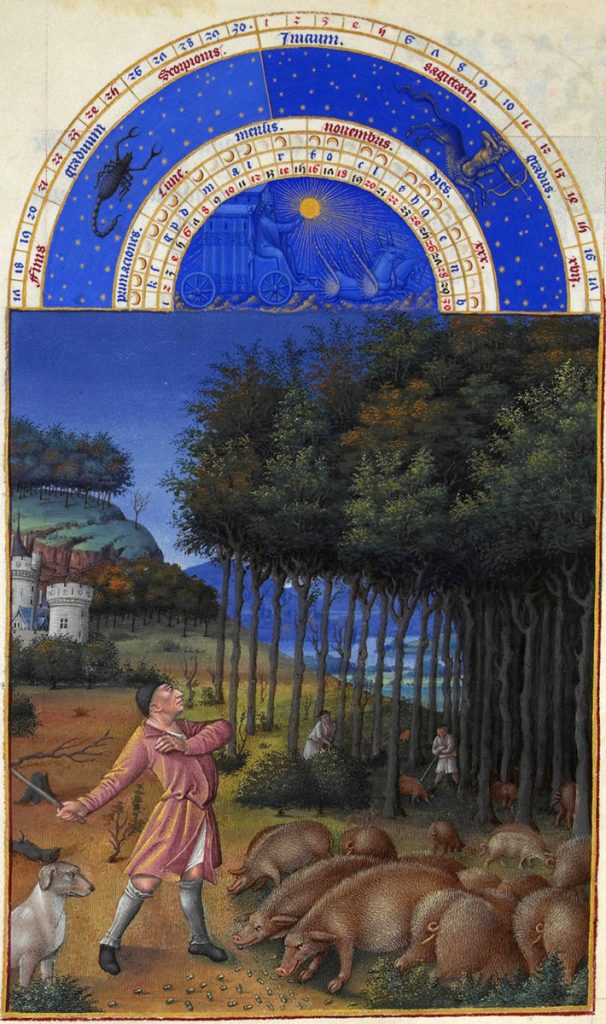

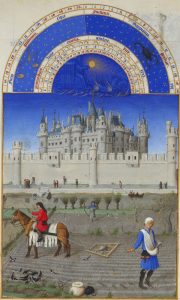

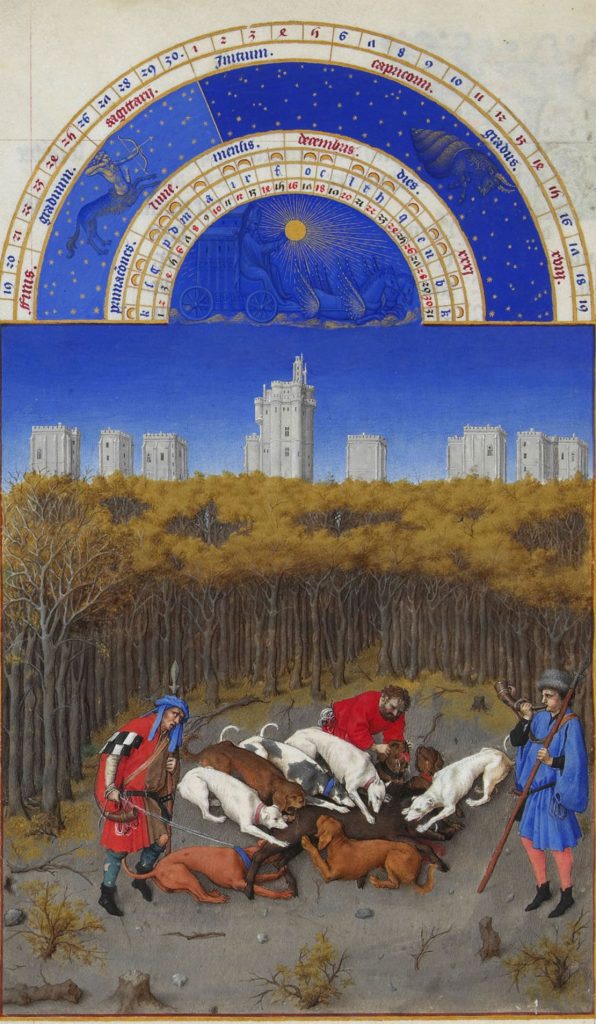

Voici la représentation du mois de décembre dans le livre liturgique de Jean de Berry, ce grand aristocrate de la fin du Moyen-Âge, fils du roi de France, Jean II le Bon.

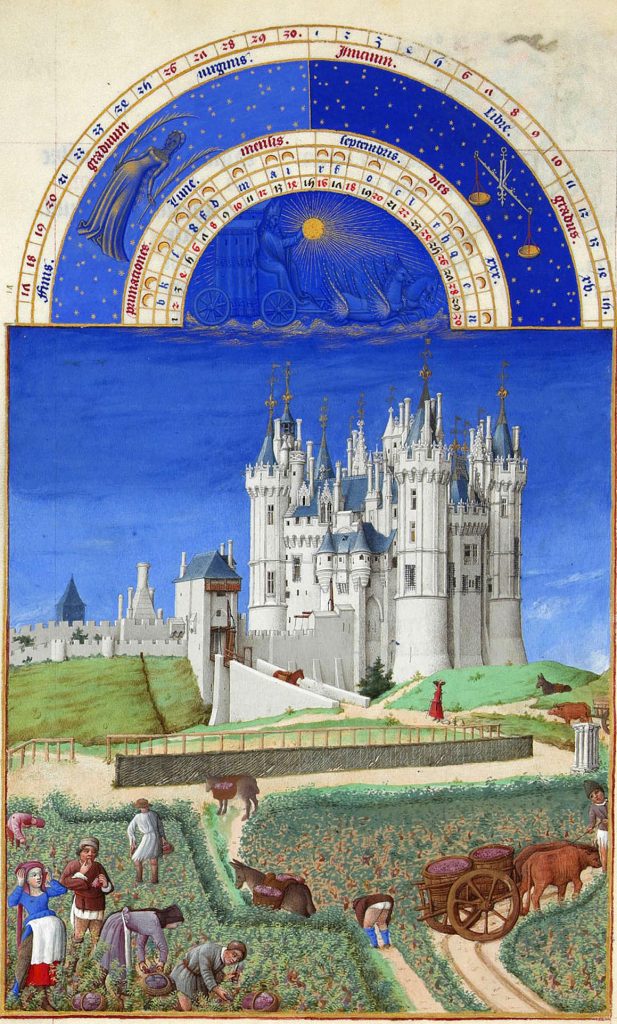

Le duc aimaient beaucoup l’architecture. Il fit réparer ou agrandir un grand nombre de châteaux. Dans son fief, il fit reconstruire le palais ducal et bâtir la saint-Chapelle de Bourges sur le modèle de celle de Paris. Il ne faut donc pas s’étonner si de nombreux bâtiments figurent dans son livre d’heures. Ici, pour décembre, on aperçoit le donjon et les tours du château de Vincennes où le duc était né en 1340.

Ils sont à moitié dissimulés par des arbres au feuillage encore quasiment automnal et une scène de curée qui évoque elle aussi plutôt l’automne que l’hiver. Que cette illustration ait été réalisée par les frères Limbourg vers 1410 ou par leur continuateur des années 1440, l’auteur a fait preuve d’originalité. Dans les autres calendriers médiévaux, on représente plus volontiers l’abattage du cochon qui nourrira ses propriétaires pendant la saison morte et annonce la fête et le repas de Noël. La neige, en revanche, est un motif très rare à l’époque. Elle n’est présente que pour le mois de février et… c’est une des toutes premières fois si ce n’est la toute première fois dans une peinture médiévale !

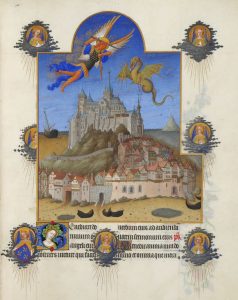

Dans les Très Riches Heures, vous pouvez découvrir aussi :

les autres mois : janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre

une fête chrétienne illustrée dans le livre : l’Ascension

un étonnant « homme zodiacal »