Oui, encore une œuvre d’art médiévale : travailler sur Jhen me donne l’envie et l’occasion de les redécouvrir et de vous les montrer. J’espère que cela vous plait: ça change de l’art antique ou de celui du XIXe siècle occidental que je vous présente d’habitude. Ici c’est aussi pour moi l’occasion de vous parler d’une femme : la belle Agnès Sorel.

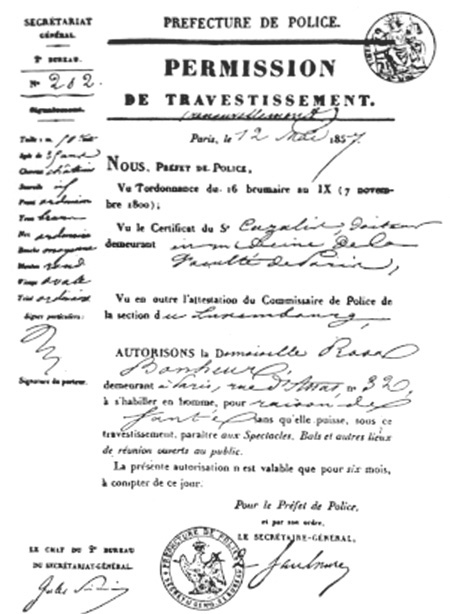

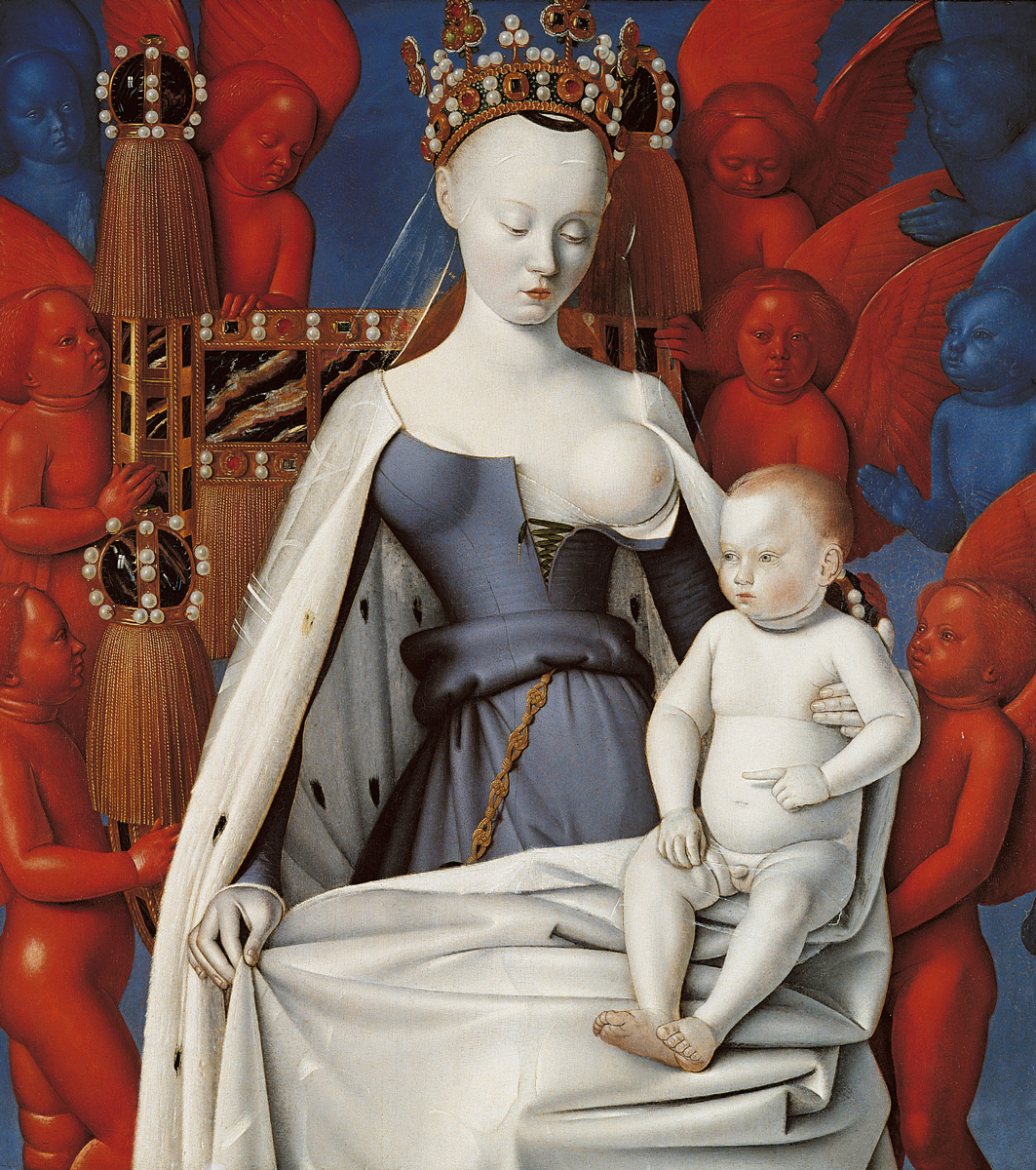

Cet étrange tableau fut réalisé vers 1452-58 par le peintre Jean Fouquet. Il fait partie d’un diptyque avec un autre panneau représentant son commanditaire, Étienne Chevalier, trésorier du roi de France Charles VII, avec son saint patron, saint Etienne donc, mais qui est plus conventionnel.

Longtemps, la tradition fut de faire de cette Vierge allaitante un portrait d’Agnès Sorel, la maîtresse du roi morte en février 1450. Drôle d’idée me direz-vous de faire d’une favorite, la première officielle d’un roi de France, un modèle pour une sainte, vierge de surcroît. C’est pourquoi de nombreux historiens ont rejeté cette hypothèse. Pour les autres, ce choix pourrait être dû à deux raisons. Pour les mauvaises langues, Etienne Chevalier était lui aussi l’amant d’Agnès Sorel. On ne prête qu’aux riches. Pour les autres, la favorite était si éclatante qu’au moment de réaliser son tableau, Jean Fouquet ne pouvait avoir d’autre modèle de beauté en tête.

Quoi qu’il en soit, cette vierge partage avec Agnès le teint très blanc qu’on aime tant à l’époque (et qui ressort d’autant plus que les anges dodus sont d’un rouge et d’un bleu très soutenus). La Vierge s’est fait aussi épiler les sourcils et les cheveux sur le haut du front, mode lancée par la favorite et qui devait plaire beaucoup à Charles VII. J’ignore par contre ce qu’il pensait des seins d’Agnès et je ne vous dirai rien de ceux du tableau…

De la rencontre du roi et d’Agnès en 1443 à la mort de celle-ci sept ans plus tard, ils eurent quatre enfants, quatre filles élégamment surnommées « les bâtardes de France », même si elle furent légitimées par leur père. Tout cela irrita énormément le dauphin, futur Louis XI, qui en fit une affaire personnelle : un jour, il poursuivit Agnès, l’épée à la main, jusque dans le lit du roi ! Cela valut au jeune homme d’être exilé de la cour et d’aller se calmer en Dauphiné.

Agnès, elle, vécut fastueusement jusqu’à ce que son ultime grossesse lui coûte la vie. Elle mourut juste après la naissance prématurée – et la mort – de sa dernière fille. Des expertises réalisées en 2004 ont montré que son corps contenait énormément de mercure. S’en est-on servi pour soulager ses douleurs d’accouchée ? S’est-elle suicidé ? Ou bien l’a-t-on empoisonnée comme la rumeur courut à l’époque ? Le mystère reste entier.