Plusieurs milliers années avant notre ère, les Martiens ont atterri dans le désert algérien, sur les plateaux rocheux du Tassili n’Ajjer. C’est du moins la conclusion ésotérique à laquelle sont arrivés de nombreux lecteurs d’« A la découverte des fresques du Tassili » d’Henri Lhote.

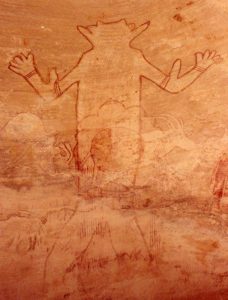

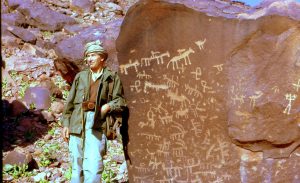

Dans les années 1956 -1957, ce très sérieux préhistorien réalisa une grande campagne de relevés des peintures et gravures rupestres du sud-est de l’Algérie. Il fut notamment marqué par une représentation humanoïde de 6 mètres de haut qu’il appela le… « grand dieu martien ». Lui-même y voyait un trait d’humour à une époque où la conquête spatiale et les soucoupes volantes étaient très à la mode. On est 20 ans après le canular radiophonique d’Orson Wells et le Spoutnik sera envoyé dans l’espace par l’URSS cette même année 1957.

Mais Lhote fut pris au pied de lettre en 1960 par Louis Pauwels et Jacques Bergier, les auteurs du « Matin des magiciens », un livre consacré aux « domaines de la connaissance à peine explorés », « aux frontières de la science et de la tradition ». Vendu à un million d’exemplaires, il interroge : « Les fresques découvertes dans la grotte de Tassili, au Sahara, représentent notamment des personnages coiffés de casques à longues cornes d’où partent des fuseaux dessinés par des myriades de petits points […]. Et s’il s’agissait de la représentation de champs magnétiques ? ». Pour les auteurs pas de doute : les peintures sont une preuve parmi d’autres « des visites d’habitants de l’extérieur » sur notre planète.

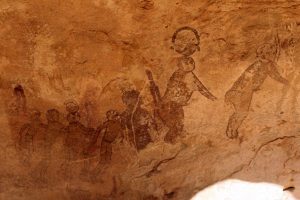

Bergier et Pauwels firent de nombreux adeptes et leurs idées persistent toujours auprès d’une partie du public qui reconnaît, par exemple, dans la procession ci-dessous un autre groupe de Martiens. Plus « scientifiquement », cet art rupestre saharien dit des « têtes rondes » reste difficile à dater et à interpréter, d’autant que des études des années 1990-2000 ainsi que les aveux d’un ancien membre de l’équipe de fouille de Lhote ont montré qu’une partie des gravures ont été réalisées pendant les fouilles à l’insu du scientifique.

Les autres sont aujourd’hui datées de 5 000 à 6 000 ans avant notre ère. Elles pourraient évoquer des personnes portant des masques, exécutant peut-être des danses rituelles.

Ci-dessous :

– Une procession de « Martiens » à tête ronde sur une paroi de Tassili. © Patrick Grubban

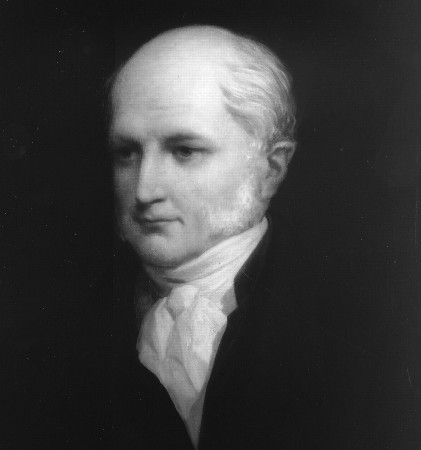

– Henri Lhote devant des gravures rupestres en 1967 © gbaku

– Le « grand dieu » de Sefar. © DSstrech

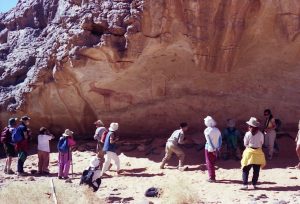

– Des touristes devant le grand dieu. © DSstrech