Après Cléopâtre, la femme la plus célèbre de l’Antiquité, voici Jeanne d’Arc, peut-être une des plus fameuses du Moyen-Âge. Elle serait née vers 1412 en Lorraine durant la nuit des rois, c’est-à-dire la nuit du 6 janvier pendant laquelle les Chrétiens commémorent, l’Épiphanie, la visite des rois mages au Christ à peine né. Mais cette date éminemment symbolique a sans doute été inventée pour ajouter du merveilleux à sa biographie qui n’en manquait déjà pas.

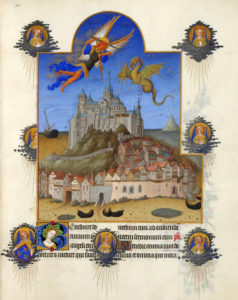

En 1429, elle qui est d’origine paysanne parvient à rencontrer le roi Charles VII et à le convaincre de sa mission sacrée. Ses « voix », les saints Michel, Marguerite d’Antioche et Catherine d’Alexandrie lui auraient demandé de libérer la France des Anglais. On est alors en pleine guerre de 100 ans et une grande partie du royaume des Capétiens est occupé par les troupes venues d’outre-Manche.

Jeanne, mise à la tête de l’armée française, parvient à libérer la ville d’Orléans et surtout à dégager un couloir jusqu’à Reims pour que Charles VII aille s’y faire sacrer.

Mais dès l’année suivante, sa chance abandonne Jeanne : elle est capturée par les Bourguignons alliés des Anglais à Compiègne et vendue à ceux-ci par Jean de Luxembourg. Jugée à Rouen pour hérésie par le fameux Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, elle est condamnée et brûlée vive le 30 mai 1431.

Mais si son histoire s’arrête-là, son mythe ne fait que commencer. Il explose littéralement au XIXe siècle. Jeanne est alors récupérée par les partis de gauche comme de droite qui voient en elle une fille du peuple brûlée par l’Église et abandonnée par le roi ou bien une sainte héroïne défendant la patrie. Au carrefour des deux, le grand historien Michelet en fait une « sainte laïque ».

Mais, au final, c’est la droite nationaliste qui sort victorieuse de la querelle autour de la symbolique johannique. Jusqu’à récemment, elle a même tenté de la monopoliser, comme en témoigne l’importance de la fête de Jeanne d’Arc orchestrée par le Front national chaque 1er mai entre 1988 et 2015.