Saturne est un dieu romain, sans doute d’origine agraire. Très vite, il a été assimilé à Cronos, le titan grec.

Fils d’Uranus, le Ciel, et de Tellus, la Terre, Saturne règne longtemps sans partage sur tout ce qui vit mais il ne connaît pas pour autant la tranquillité. Une prophétie annonce qu’un de ses enfants le détrônera et le privera de sa divinité. Il faut dire qu’il a lui-même castré son père avec sa faucille avant d’usurper sa royauté.

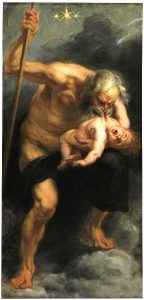

Pour éviter de subir à son tour ce triste sort, Saturne prend une terrible décision : il dévorera tous les nouveaux-nés de son épouse, Ops. Les petits dieux Neptune, Pluton, Cérès, Junon et Vesta sont ainsi avalés par leur père. Jupiter, le dernier-né, a plus de chance: sa mère décide enfin d’agir et de le sauver. Elle donne une pierre enveloppée de langes à sa place à Saturne. Le dieu n’y voit que du feu et la mange sans poser de question. Devenu adulte, Jupiter réalise effectivement la prophétie. Il devient roi des dieux après avoir obligé son père à régurgiter ses frères et sœurs.

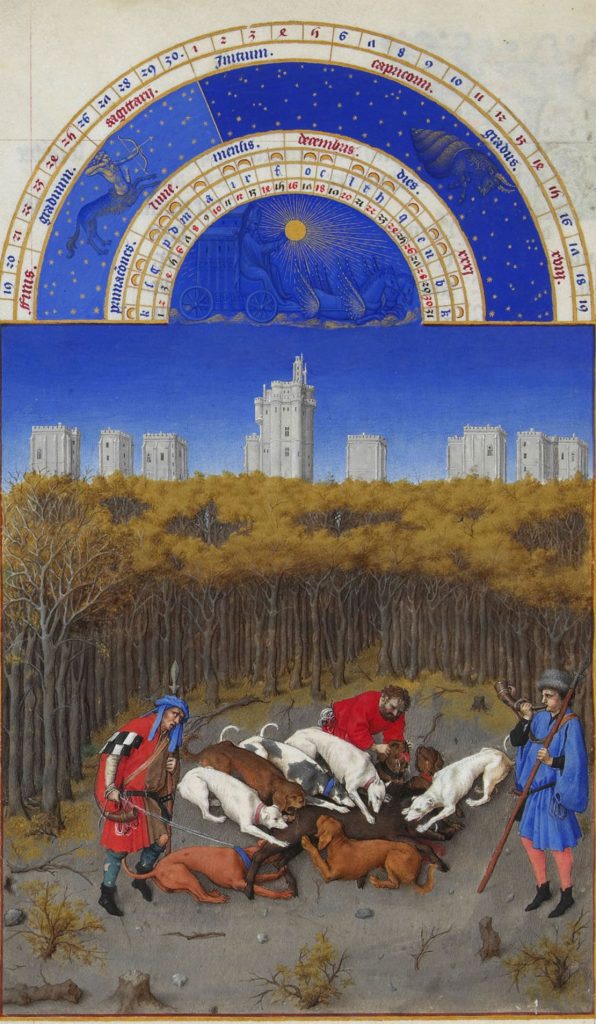

Et après ? Selon les Grecs, Saturne est relégué au Tartare, leur Enfer souterrain. Mais selon les poètes latins, devenu mortel, il part en exil en Italie, dans le Latium. Là, il rejoint Janus, le dieu des commencements qui donnera plus tard son nom au mois de janvier. Ensemble, ils instaurent l’âge d’or parmi les hommes : une époque où l’esclavage n’existe pas, pas plus que la propriété privée ou la violence. C’est en mémoire de cette époque bénie qu’on célèbre les Saturnales à Rome. D’ailleurs, selon la légende, Lavinia, l’épouse italienne d’Énée, le Troyen ancêtre des fondateurs de la ville, serait une lointaine descendante de Saturne.

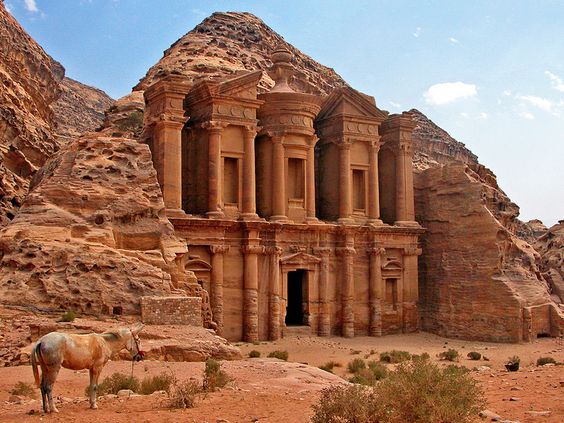

À Rome, son temple se trouve sur les pentes du Capitole. C’est là qu’on garde le trésor public de la République, toujours en souvenir de l’âge d’or pendant lequel aucun vol n’était commis. Mais on se méfie quand même un peu de Saturne: sa statue est liée de bandelettes qu’on ne dénoue que pendant les Saturnales. Le reste de l’année, mieux vaut que le ténébreux titan reste « otiosus », inactif, comme en sommeil.

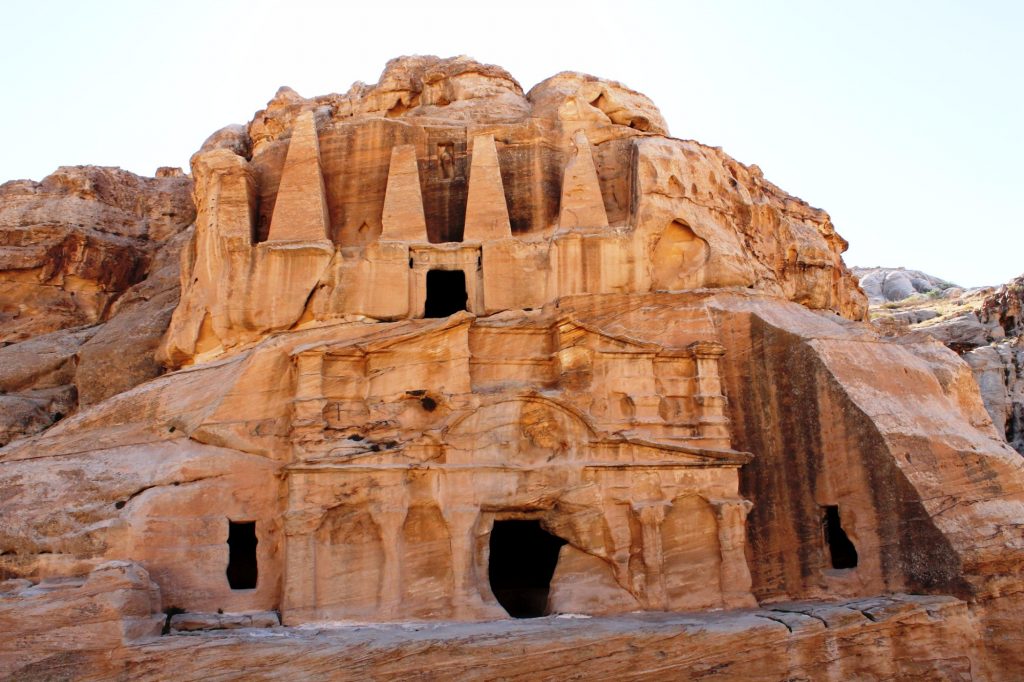

Ci-dessus : le forum romain. A gauche, les la colonnade est tout ce qui reste aujourd’hui du temple de Saturne sur le forum romain. Il date de la fin de la royauté ou du début de la République. On le voit ici depuis le « clivus capitolinus », la voie qui monte vers le Capitole.