Catégorie : Littérature

Passage de trolls

Dracula : extrait pour l’anniversaire de la mort de Bram Stocker

» Le clair de lune était si éclatant que sa lumière, passant par les jalousies jaunes, suffisait à éclairer la pièce. Sur le lit près de la fenêtre gisait Jonathan Harker, le visage congestionné, la respiration pénible, comme s’il était en était d’hypnose. Agenouillée à l’autre bout du lit, le plus près de nous, la silhouette blanche de sa femme. A coté d’elle se tenait un homme, grand, mince, tout habillé de noir. Bien que nul ne vît son visage, nous reconnûmes immédiatement le comte. De la main gauche il tenait les deux mains de Mrs. Harker et les écartait le plus possible du corps ; de la main droite, il lui avait saisi le cou, obligeant son visage à se pencher sur sa poitrine. La chemise de nuit était éclaboussée de sang et un mince filet rouge coulait sur la poitrine dénudée de l’homme. La scène présentait une terrible ressemblance avec une scène plus familière – par exemple un enfant que l’on oblige à avaler un brouet qu’il n’aime pas. Comme nous faisions irruption dans la pièce, le comte tourna la tête, et son visage prit cette expression diabolique dont les autres m’avaient déjà parlé. Les yeux brûlaient d’une terrible passion ; les énormes narines du nez aquilin s’ouvrirent davantage encore et palpitèrent ; les dents blanches et aiguës comme des dagues, derrière les lèvres dégoutantes de sang, claquèrent comme celles d’un fauve. »

Dracula (1897), Bram Stocker (8 novembre 1847 – 20 avril 1912)

Traduction de Ève et Lucie Paul-Margueritte

La Raie de Jean Chardin

» Maintenant venez jusqu’à la cuisine dont l’entrée est sévèrement gardée par la tribu des vases de toute grandeur, serviteurs capables et fidèles, race laborieuse et belle. Sur la table les couteaux actifs, qui vont droit au but, reposent dans une oisiveté menaçante et inoffensive.

Mais au-dessus de vous un monstre étrange, frais encore comme la mer où il ondoya, une raie est suspendue, dont la vue mêle au désir de la gourmandise le charme curieux du calme ou des tempêtes de la mer dont elle fut le formidable témoin, faisant passer comme un souvenir du Jardin des Plantes à travers un goût de restaurant. Elle est ouverte et vous pouvez admirer la beauté de son architecture délicate et vaste, teintée de sang rouge, de nerfs bleus et de muscles blancs, comme la nef d’une cathédrale polychrome.

À côté, dans l’abandon de leur mort, des poissons sont tordus en une courbe raide et désespérée, à plat ventre, les yeux sortis.

Puis un chat, superposant à cet aquarium la vie obscure de ses formes plus savantes et plus conscientes, l’éclat de ses yeux posé sur la raie, fait manœuvrer avec une hâte lente le velours de ses pattes sur les huîtres soulevées et décèle à la fois la prudence de son caractère, la convoitise de son palais et la témérité de son entreprise.

L’œil qui aime à jouer avec les autres sens et à reconstituer à l’aide de quelques couleurs, plus que tout un passé, tout un avenir, sent déjà la fraîcheur des huîtres qui vont mouiller les pattes du chat et on entend déjà, au moment où l’entassement précaire de ces nacres fragiles fléchira sous le poids du chat, le petit cri de leur fêlure et le tonnerre de leur chute. »

Marcel Proust, « Rembrandt et Chardin » 1895.

Le Mary Celeste

Le 4 décembre 1872, on retrouva au large des Açores un des plus célèbre vaisseaux fantômes de l’histoire maritime : le Mary Celeste. Il avait souffert : ses voiles étaient en mauvais état, sa cale en partie remplie d’eau. Mais il ne menaçait pas de couler. Sa cargaison d’alcool dénaturé était encore là ainsi que le contenu des cabines. Mais l’équipage et les passagers avaient complètement disparu. Peut-être avaient-ils emprunté la barque qui manquait mais on ne les retrouva jamais.

Le tribunal maritime de Gibraltar fut impuissant à comprendre ce qui s’était passé. Comme souvent, ce manque d’explication fit naître de nombreuses rumeurs et théories plus ou moins fondées. Ainsi, en 1884, un jeune médecin de marine, un certain Arthur Conan Doyle, s’en inspira pour publier un récit anonyme dans le Cornhill Magazine : J. Habakuk Jephson’s Statement . Il ajouta beaucoup de détails qui s’éloignaient de la réalité et fit des morts de la Mary Celeste les victimes d’un homme étrange, se disant le vengeur de l’Afrique et désirant y créer un empire rivalisant avec les pays occidentaux. Il faut dire qu’on n’était à peine une vingtaine d’années après l’abolition de l’esclavage et la Guerre de Sécession. Le futur créateur de Sherlock Holmes pensait que tout le monde comprendrait qu’il s’agissait d’une fiction, mais certains le prirent au sérieux. Le consul de Gibraltar diligenta même une enquête pour tout vérifier.

Avant et après Conan Doyle, beaucoup d’autres auteurs, journalistes ou experts diversement qualifiés donnèrent leur version du naufrage. Ils firent la richesse du mythe que nous connaissons aujourd’hui.

Voici quelques-unes de leurs versions, des plus réalistes aux plus farfelues :

– L’équipage a abandonné le navire à la suite d’une violente trombe et s’est ensuite perdu en mer.

– Il a peut-être rencontré plutôt un iceberg ou subi un « tremblement de mer ».

– Le voilier s’est trouvé immobilisé en mer et a commencé à dériver vers des hauts-fonds. Il a été abandonné pour éviter le naufrage.

– Un incendie a fait craindre une explosion à cause du chargement d’alcool.

– Le tout est une escroquerie à l’assurance qui a mal tourné.

– Le Mary Celeste a été attaqué par des pirates berbères du nord du Maroc.

– Le capitaine a été pris d’une fureur religieuse et a massacré tout le monde avant de se suicider.

– L’équipage aurait découvert un vapeur abandonné avec un trésor à bord. Ils se seraient partagé ce trésor avant de partir dans les chaloupes à vapeur vivre une nouvelle vie.

– Tous les marins ont été dévorés par un calmar géant.

– Ils auraient succombé à une expérience mystique reliée à l’Atlantide.

– Tout ça aurait un rapport avec le Triangle des Bermudes…

– Et les extra-terrestres, hein ?

La malédiction du pharaon

Le 4 novembre 1922, Hussein Abdel-Rassoul, un porteur d’eau au service de l’égyptologue Howard Carter, découvre au cœur de la vallée des Rois, la première marche d’un escalier qui s’enfonce dans le sol. Au bout se trouve le fameux tombeau de Toutânkhamon. En descendant à l’intérieur, Carter découvre un fabuleux trésor… et donne involontairement naissance à un classique de la culture populaire : la malédiction du pharaon !

L’affaire commence au mois d’avril suivant quand meurt soudainement lord Carnavon, le commanditaire des fouilles archéologiques. Les journalistes ont beau jeu de rappeler le sinistre présage qui a précédé l’ouverture de la porte du tombeau. Le petit canari de Carter s’est fait dévoré par un cobra, l’animal protecteur traditionnel des pharaons.

Mais ce n’est pas tout. La presse va plus loin et invente une malédiction trouvée dans la dernière demeure de Toutânkhamon : « la mort touchera de ses ailes ceux qui profaneront ce lieu. » L’histoire remporte un grand succès populaire. Elle inspire Arthur Conan Doyle, grand adepte du spiritisme, qui parle de mauvais sorts jetés par les anciens Égyptiens sur les futurs profanateurs, et Agatha Christie qui écrit alors L’Aventure du tombeau égyptien. Tout cela finit de renforcer le pouvoir de fascination de la mystérieuse malédiction.

Dans les années qui suivent, les journaux reprennent donc cette thématique à chaque fois qu’une personne liée de près ou de loin à la découverte de la tombe meurt. Elles sont 27, jusqu’à Howard Carter lui-même en 1939.

Des scientifiques tenteront ensuite d’expliquer le phénomène : les torches du tombeau étaient imprégnées d’arsenic, des moisissures allergènes s’y étaient développées, la poussière avait provoquée des pneumonies asphyxiantes…

Bon, en fait, toute une foule de gens a approché le tombeau ou son contenu après sa découverte et il est juste normal qu’un certain nombre soit morts dans les années qui suivirent. D’ailleurs, toutes ces morts ont une explication rationnelle: lord Carnavon, par exemple, décède d’une septicémie causée par des piqures de moustiques infectées et Howard Carter des suites d’une cirrhose.

Mais, on est bien d’accord, c’est beaucoup moins amusant que penser que la malédiction du pharaon a eu raison des profanateurs venus troubler son sommeil éternel et voler son fabuleux trésor.

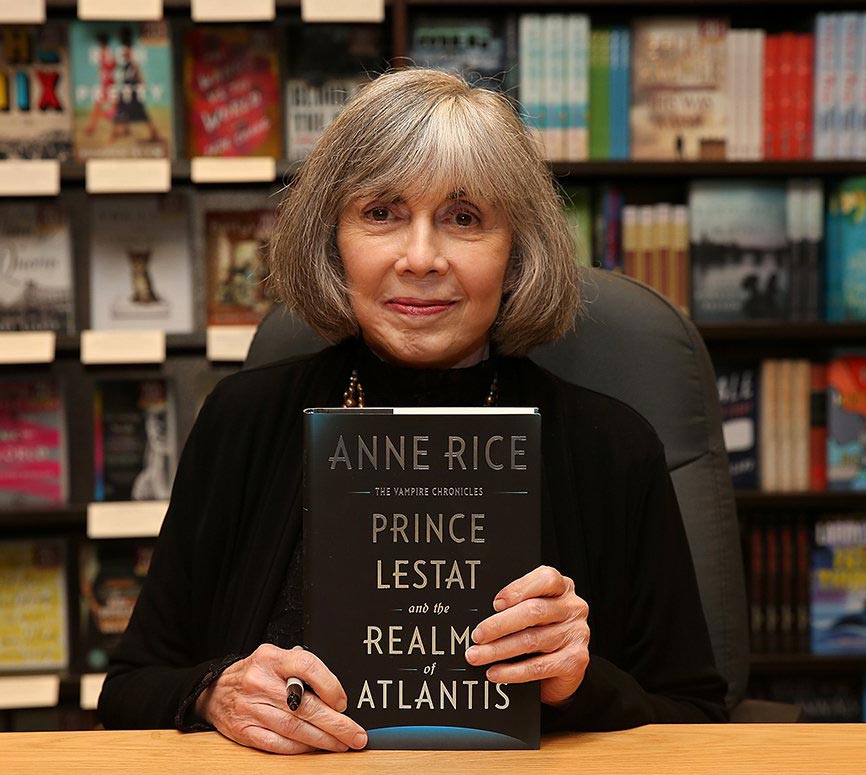

Anne Rice

Le 4 octobre 1941 est née une romancière que j’ai dévorée dévorée pendant la phase gothique de mon adolescence et à laquelle je repense toujours avec beaucoup de plaisir : Anne Rice.

Elle a vu le jour à la Nouvelle Orléans, ville qu’elle dépeint avec intensité et profondeur dans la plupart de ses œuvres.

Son véritable nom est… Howard Allen O’Brien, comme son père. Elle aime expliquer que sa mère choisit de lui donner ce prénom d’homme pour qu’elle ait un avantage peu commun dans la vie… Cependant, lors de son premier jour d’école, « Howard » dit à sa maîtresse s’appeler « Anne », prénom qu’elle préférait. Tout le monde l’appelle ainsi depuis.

Si J. K. Rowling raconte avoir commencé « Harry Potter » alors qu’elle avait été laissée seule (et sans le sou) avec son enfant par son compagnon, Anne Rice écrivit « Entretien avec un vampire », la première de ses Chroniques, dans des circonstances encore plus dramatiques : elle ne parvenait pas à faire le deuil de sa fille, morte à 6 ans d’une leucémie en 1972.

Récit aussi romantique que fantastique, « Entretien avec un vampire » revisite le mythe de ces morts-vivants en mêlant étroitement la violence et la sensualité, l’amour et la mort. Mais il aborde aussi des thèmes moins convenus, surtout en 1976 quand il paraît pour la première fois : homosexualité, crise de la modernité, société du spectacle et bien sûr amour paternel/maternel et perte douloureuse de l’enfant aimé…

Depuis, Anne Rice a vendu plus de 100 millions d’exemplaires de ses romans et a été plusieurs fois adaptée au cinéma.

Fdj : Madame de Sévigné

Avec le festival d’Angoulême, voilà une semaine que je ne vous ai pas posté de portrait de femme. Alors, je vais m’y remettre avec un grand classique : Madame de Sévigné.

Marie de Rabutin-Chantal, future marquise de Sévigné, naît le 5 février 1626 à Paris dans une famille de vieille noblesse. Son ancêtre Mayeul de Rabutin possédait déjà des terres dans le Charolais au XIIe siècle. La petite fille reçoit une solide éducation, connaît l’italien, l’espagnol et assez bien le latin.

À 18 ans, elle épouse Henri de Sévigné, dont les aïeux, des nobles bretons sans titre officiel, se sont pourtant fait appelés barons puis marquis. Elle devient alors ainsi qu’elle le dit marquise « par approximation bien plus que par usurpation ».

Ce mariage n’est pas très heureux mais, « heureusement », dès février 1651, Marie de Sévigné devient veuve. Son mari meurt dans un duel pour… défendre l’honneur de sa maîtresse, madame de Gondran. Il laisse à son épouse deux enfants dont une fille, Françoise, qui deviendra la principale destinatrice des lettres qui rendront célèbres sa mère.

En effet, mariée en 1669 au comte Grignan alors lieutenant général en Provence, la jeune fille quitte Paris deux ans plus tard avec lui pour Aix-en-Provence. Comme elle s’ennuie beaucoup, la marquise entreprend de lui raconter la gazette de Versailles. Elle lui écrit quasiment trois ou quatre fois par semaine pendant près de 30 ans. Les deux femmes ne se reverront que 3 fois pendant toutes ses longues années.

Les lettres de la marquise, si elles constituent un témoignage poignant d’amour maternel, sont aussi des récits très vivants des principaux événements auxquels elle assiste : procès de Fouquet, mariage de la Grande Mademoiselle, mort de Turenne, disgrâce de Pomponne, mort de Condé, de Louvois… Elle y détaille longuement les costumes, les paroles, les gestes de chacun et nous renseigne involontairement sur les mœurs de son temps, le tout dans un style quasi parlé, avec beaucoup d’humour et d’émotion.

Mais il ne faut pas voir dans ses lettres des documents intimes et destinés à la seule lecture privée de madame de Grignan. Elles sont parfois même recopiées avant même le départ du courrier pour être lues en société, dans les salons littéraires de l’époque. Madame de Sévigné acquiert ainsi, de son vivant même, une réputation de grande épistolière. La première publication de quelques-unes de ses lettres a lieu tout juste un an après sa mort en 1697. Elles ne cesseront plus ensuite d’être rééditées.

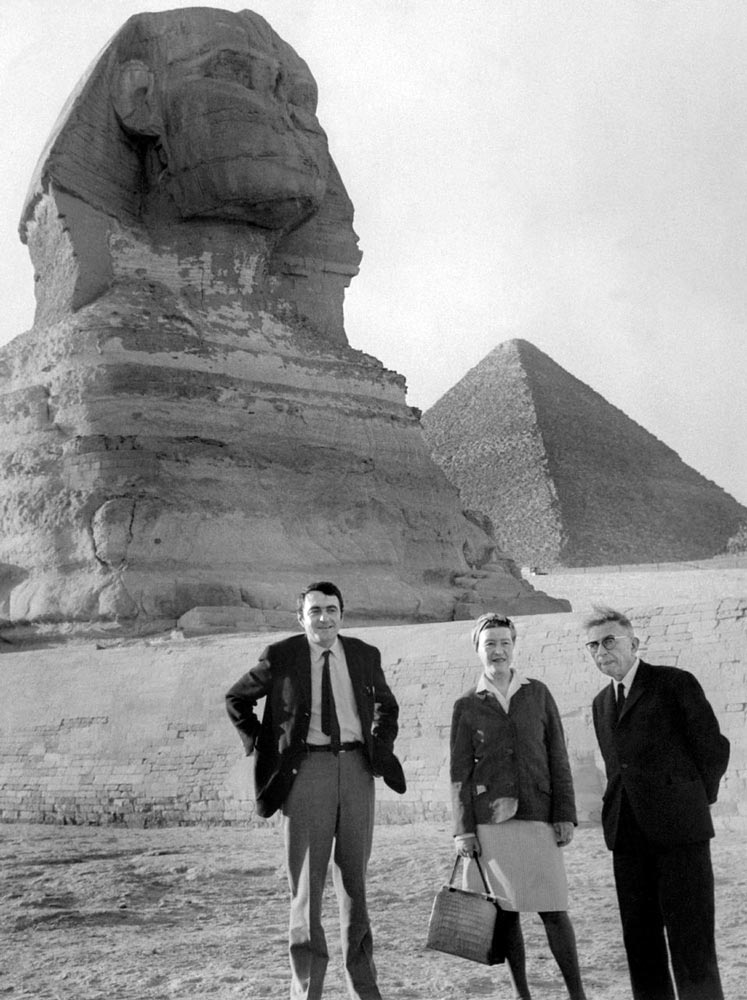

Femme du jour : Simone de Beauvoir

Née le 9 janvier 1908, Simone de Beauvoir est une des figures les plus connues du féminisme français, même si elle est au centre de beaucoup de controverses.

Elle est issue d’une famille aisée qui connaît de graves difficultés financières pendant son adolescence, au grand désarroi de son père. Elle le décrira plus tard dans Les Mémoires d’une jeune fille rangée : « Quand il déclara : « Vous, mes petites, vous ne vous marierez pas, il faudra travailler », il y avait de l’amertume dans sa voix. Je crus que c’était nous qu’il plaignait ; mais non, dans notre laborieux avenir il lisait sa propre déchéance. »

Devenue adulte, Simone de Beauvoir doit donc travailler. Mais loin de le considérer comme un fardeau dégradant, elle le vit comme une libération et une condition nécessaire à son émancipation personnelle. En 1929, elle et Jean-Paul Sartre qu’elle vient de rencontrer et qui sera toute sa vie son compagnon, se classent aux deux premières places de l’agrégation de philosophie. Simone de Beauvoir enseigne ensuite dans différents lycées.

En 1943, elle est renvoyée de l’Éducation nationale à la suite d’une plainte pour « excitation de mineure à la débauche » qui aboutira finalement à un non-lieu. Pourtant, il est sûr aujourd’hui qu’elle entretenait bien une liaison avec son élève, de même qu’il lui arrivait de présenter d’autres jeunes filles à Sartre avec qui ils formaient des triangles voire des quatuors amoureux. Elle mentira toute sa vie à ce propos, comme sur bien d’autres relevant de son intimité, provoquant de manière posthume la colère de féministes qui se sentiront trompées par leur icône.

Simone de Beauvoir est réintégrée comme professeure en 1945 mais elle n’enseignera plus jamais. Les années qui suivent, elle fonde la revue Les Temps modernes avec d’autres intellectuels de gauche : Sartre bien sûr mais aussi Raymond Aron, Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty, Boris Vian… Elle consacre aussi son temps à l’écriture de romans et d’essais dans lesquels elle s’engage pour le communisme, l’athéisme ou encore l’existentialisme, tout en voyageant beaucoup. Aux États-Unis, elle rencontre l’écrivain Nelson Algren dont elle tombe amoureuse et à qui elle enverra plus de 300 lettres durant les 15 ans que durera leur relation. Il y mettra fin quand il se rendra compte qu’elle ne quittera jamais Sartre pour lui.

La consécration arrive pour Simone de Beauvoir en 1949 avec la publication du Deuxième sexe, son grand essai féministe. Il se vend à plus de 22 000 exemplaires dès la première semaine et provoque un énorme scandale. L’écrivain chrétien François Mauriac écrit aux Temps modernes : « à présent, je sais tout sur le vagin de votre patronne ». Mais l’ouvrage aura une grande influence sur les écrivaines qui suivront, y compris les théoriciennes américaines de Women’s Lib.

Beauvoir y refuse tout essentialisme/déterminisme. Elle déclare qu’aucune femme n’a de destin tracé dès sa naissance. L’infériorisation du « deuxième sexe » est le fait des hommes (sexistes, lâches et parfois cruels) mais aussi des femmes elles-mêmes (passives, soumises et manquant d’ambition). Pour elle, l’émancipation féminine qui passe par l’accès au monde du travail et le droit à l’avortement, ne peut aboutir que si les deux sexes s’unissent pour y parvenir.

Cinq ans plus tard, Simone de Beauvoir reçoit le prix Goncourt pour son roman Les Mandarins qui, sous couvert de personnages imaginaires, évoque sa relation avec Algren.

Elle commence ensuite son autobiographie tout en multipliant les engagements féministes. En 1971, elle rédige le Manifeste des 343 puis fonde avec Gisèle Halimi le mouvement Choisir pour appeler à la légalisation de l’avortement. En 1977, elle participe à la création de la revue Questions féministes, puis en 1981 à Nouvelles questions féministes dont elle sera directrice jusqu’à sa mort en 1986.

Liu Cixin en Bande Dessinée

Je peux enfin vous l’avouer : j’ai le grand plaisir de faire partie du casting international qui a adapté des nouvelles du grand auteur de science-fiction chinois Liu Cixin en Bande Dessinée, sous l’égide attentionnée de Corinne Bertrand et des éditions chinoises FT Culture.

Cette aventure inédite a été l’occasion de collaborer à nouveau avec Steven Dupré, mon complice du Club des prédateurs, ainsi qu’avec Patrick Van Oppen et Cyril Saint-Blancat aux couleurs. Notre album, pardon notre « roman graphique » comme dit l’annonce, devrait paraître au printemps prochain non seulement en Chine mais aussi en France aux Éditions Delcourt.

Voir aussi :