Le 15 octobre 70 avant J.C. est né le futur poète Vigile à Andes au nord de l’Italie, ville renommée depuis Virgilio en son honneur.

Sa famille est aisée : son père est un propriétaire terrien qui vit de l’agriculture et de l’apiculture.

Virgile rendra hommage à toutes ses activité dans les « Géorgiques », un poème didactique achevé en 29 avant J.C., marqué par l’empathie de son auteur pour les paysans mais aussi son amour de la nature, des animaux et des plantes.

Elle transparaîtra aussi dans les « Bucoliques », un recueil de poèmes en forme de dialogues entre des bergers paru en 37 avant J.C.

Entre philosophes et poètes

Le poète n’a pourtant pas passé sa vie à la campagne. Sa jeunesse est marquée par de solides études en lettres, droit, médecine, mathématique. Il va même à Naples suivre l’enseignement de professeurs de rhétorique et de philosophie grecs, proches des épicuriens. Ces derniers professent que seuls les plaisirs naturels et nécessaires permettent d’atteindre le bonheur, c’est-à-dire surtout l’absence de souffrance et la sérénité de l’esprit. A cela, ils ajoutent non seulement que tout est composé d’atomes indivisibles et que les mondes comme la terre sont en nombre infini mais aussi, que les dieux, s’ils existent bien, se désintéressent des humains qui doivent aussi se désintéresser d’eux…

Inutile de dire que cette philosophie était déjà très controversée dès l’Antiquité.

Très jeune, Virgile fréquente aussi les plus célèbres poètes de son temps : Cornelius Gallus, L. Varius Rufus (qui sera l’éditeur de l’Enéide) ou Catulle. C’est sans doute par lui qu’il entre en contact avec celui qui deviendra son protecteur : Asinius Pollion. Malheureusement celui-ci prend le parti de Marc Antoine contre Octave pendant les guerres civiles. Le domaine familial de Virgile est confisqué et le poète met plusieurs années à se réconcilier avec le futur Auguste.

En 29 avant J.C., Virgile commence ce qui deviendra son chef d’œuvre : l’Enéide, une épopée retraçant les aventures du prince troyen Enée de la chute de sa ville à son installation en Italie où ses descendants fonderont Rome. Dès l’Antiquité, elle rivalisera en notoriété avec ses modèles l’Iliade et l’Odyssée d’Homère. Pourtant son but est éminemment politique : montrer que Rome est destinée dès l’origine à dominer le monde et surtout que son Histoire va trouver son apogée avec Auguste et la paix universelle dont il est porteur.

Malheureusement, alors qu’il recherche de la documentation en Grèce, Virgile est victime d’une insolation. Il meurt peu après son retour dans le sud de l’Italie en 19 avant J.C. Il avait demandé que son œuvre, inachevée, soit brûlée mais l’empereur s’y oppose et la fait publier.

Le corps du poète fut brûlé et ses cendres déposées à Pouzzole. Aujourd’hui, la tradition veut toujours que son tombeau se trouve à l’entrée de la crypta neapolitana, un de ses tunnels romains dont je vous ai déjà parlé.

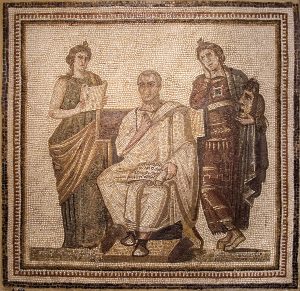

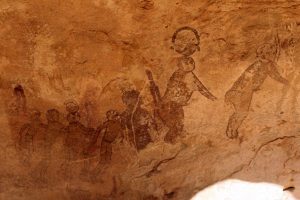

Ci-dessous :

– Virgile écrivant l’Énéide entre Clio, la muse de l’Histoire et Melpomène, la muse de la Tragédie, mosaïque du IIIè siècle conservée au musée national du Bardo, Tunis

– le tombeau de Virgile ©http://www.bellanapoli.fr

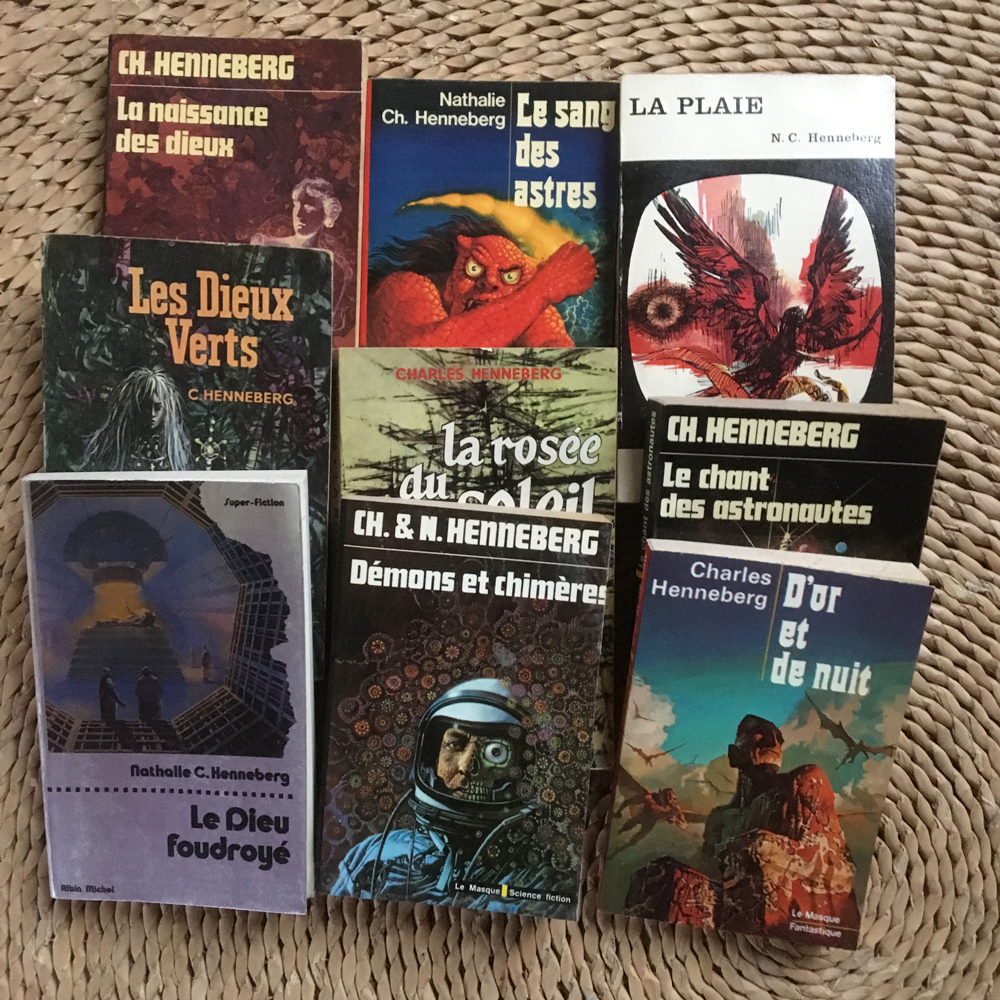

– la première page du Dernier Troyen, ou l’Enéide en version galactique réalisé avec Thierry Démarez, édition Soleil.