Le 4 septembre 476 est la date qu’on considère de manière traditionnelle comme marquant la fin de l’empire romain d’Occident.

Ce jour-là, le petit empereur Romulus Augustule était déposé par le chef de guerre Odoacre qui renvoya ensuite les insignes impériaux à Zénon, l’empereur d’Orient.

Romulus, à peine âgé de 14 ans, avait été proclamé empereur d’Occident par son père, Oreste, le commandant suprême de l’armée romaine, après un coup d’État en octobre 475. C’est, bien sûr, ce dernier qui gouvernait en réalité.

Quelques mois après sa prise de pouvoir, Oreste dut faire face à une révolte de mercenaires menés par Odoacre, un prince skire — un peuple de Germains originaire du nord-est de la Pologne actuelle. Pour prix de leurs services, ils réclamaient le tiers des terres de la péninsule italienne ! Oreste refusa de les leur donner mais en vain. Le 28 août 476, ils remportèrent à Plaisance la victoire décisive sur ses troupes et il fut rapidement exécuté.

Odoacre se dirigea ensuite vers Ravenne où demeurait Romulus Augustule – les empereurs avaient abandonné Rome depuis longtemps. Il l’atteignit le 4 septembre et obligea le jeune empereur à abdiquer immédiatement. Celui-ci était de toute façon incapable de commander une armée et manquait de soutien parmi une population qui n’avait plus rien contre « les Barbares » depuis longtemps.

Après sa déposition, Romulus ne fut sans doute pas exécuté – preuve du peu de considération qu’Odoacre lui portait. Le Germain lui accorda sans doute une rente (!) et l’envoya vivre chez des parents en Campanie. Il semble finalement avoir habité plus d’une trentaine d’années au Castellum Lucullanum, une villa fondée par Lucullus, un général contemporain de César, transformée en fort puis en monastère.

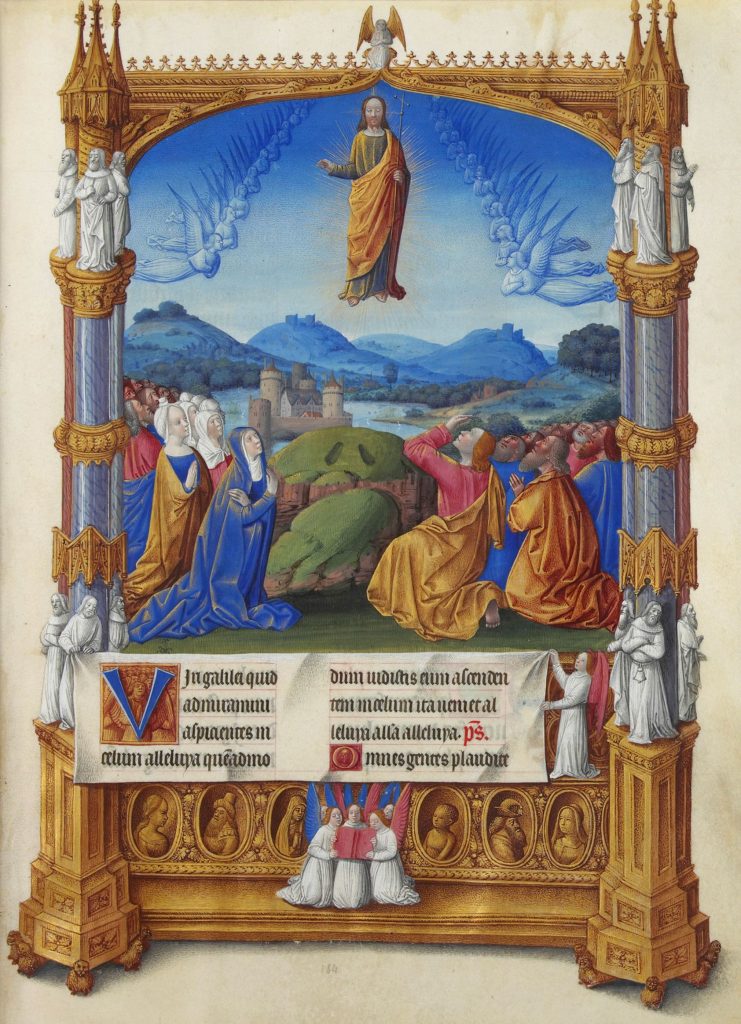

Ci-dessous, je vous propose le tableau peint par Jean-Paul Laurens en 1880. Il n’est pas censé représenter Romulus, mais un autre empereur d’Occident : Honorius, avec un apparat très oriental. Mais je vous avoue qu’à chaque fois que je vois cet enfant avec ces insignes impériaux trop grands pour lui, je ne peux m’empêcher de penser plutôt au « dernier empereur d’Occident ».