Catégorie : Éphéméride

Boules de Noël, boules de sorcière

Que serait un sapin sans ses boules ? Dès le XVIe siècle, les sapins de Noël alsaciens étaient décorés de fleurs et de fruits. Je vous ai raconté hier qu’on y accrochait notamment des pommes pour rappeler le fameux arbre du paradis.

Mais vers 1830, on commença à remplacer ces fruits en Allemagne par des boules en verre mercuré ou soufflé : les boules de sorcière. Elles avaient été créées au siècle précédent en Angleterre et étaient censées protéger les maisons des mauvais esprits, des sorcières…

Généralement alors en verre vert ou bleu, elles pouvaient faire jusqu’à une vingtaine de cm de diamètre et on les accrochait à la fenêtre ou… dans un arbre.

On pensait alors que leurs couleurs vives attiraient le mauvais œil et que leurs reflets le neutralisaient en le renvoyant vers la sorcière qui en était à l’origine. Si on avait de la chance, l’esprit de la jeteuse de sort pouvait même se retrouver piégé dans la boule. Le « pendre » était alors une protection contre toutes les autres créatures malfaisantes. Bref, on obtenait le même résultat qu’en pendant la sorcière elle-même, opération beaucoup plus délicate.

Progressivement, ces boules magiques devinrent des objets de décoration si bien qu’elles survécurent à l’arrêt des chasses aux sorcières. On commença à les accrocher aux sapins de Noël. Elle arrivèrent en France, selon la légende, en 1858, quand la sécheresse priva les Vosges et la Moselle de fruits. Un verrier de Meisenthal commença alors à fabriquer des boules en verre.

On en trouve aujourd’hui dans toutes les matières mais Meisenthal continue de produire ses décorations en verre. En 2014, la fabrique devenue le Centre international d’art verrier a encore vendu plus de 35 000 boules de Noël.

Le Sapin de Noël

Il s’agit d’une des traditions les plus vivaces qui entourent Noël (et ma préférée aussi).

Le sapin de Noël tire son origine de l’habitude de nombreux peuples de l’Antiquité de décorer leurs maisons aux alentours du solstice d’hiver (21 décembre) de branches à feuillage persistant, symbole de renaissance. A Rome, pendant les Saturnales, on suspendait du laurier, du buis ou de l’olivier chez soi et on laissait brûler constamment des lampes pour éloigner les esprits malins.

Mais, si on en croit la tradition catholique, le sapin de Noël tel que nous le connaissons serait apparu à la fin du VIe siècle en Gaule. Pendant une veillée de Noël, saint Colomban aurait emmené les moines du monastère de Luxeuil (Haute-Saône actuelle) jusqu’au sommet de la montagne voisine où se trouvait un vieux sapin encore adoré par les païens de la région. Les religieux accrochèrent leurs lanternes à ses branches et dessinèrent une croix lumineuse à son faîte avec leurs torches. Les paysans les virent de loin et accoururent voir ce spectacle inédit. Le saint en profita, bien sûr, pour les convertir. On ne se refait pas.

Une autre légende raconte que saint Boniface de Mayence, l’« apôtre des Germains », après avoir abattu le chêne de Thor adoré dans la région de Hesse, se servit de la forme triangulaire d’un sapin pour expliquer la Trinité divine aux peuples locaux. Il opposait aussi le sapin, arbre de l’Enfant Jésus, au pommier dont Adam et Eve mangèrent les fruits et qui causa leur chute. Bon, saint Boniface eut beau être très créatif en matière de symbole, il ne convainquit pas tout le monde : il fut massacré avec ses compagnons en Frise en 754.

Plus tard au Moyen-Âge, les symboles du sapin et du pommier se sont rejoints plutôt que s’opposer. Dans les mystères, c’est un sapin, orné de pommes rouges – le fruit défendu -, qui sert à représenter l’arbre du Paradis pendant l’hiver. Dès le XVe siècle, cet « arbre du Paradis » est installé aussi aux sièges des corporations, à l’entrée des hôpitaux… dans les pays germaniques.

En 1492, l’Œuvre Notre-Dame, chargée de l’entretien de la cathédrale de Strasbourg installe un sapin dans chaque paroisse de la ville. A la même époque, toujours en Alsace, les particuliers commencent à orner leurs maisons de branches de sapin (enfin, c’est de cette époque que datent les premiers témoignages de cette pratique). Au XVIIe siècle, on passe au sapin entier. Après la guerre de 1870 et l’abandon de l’Alsace à l’Allemagne, de nombreux habitants de la région choisissent de venir vivre en France et importent avec eux la tradition du sapin de Noël.

Elle se retrouve un peu partout aujourd’hui. En 2014, plus de 5,7 millions de sapins naturels et 1 million de sapins artificiels ont ainsi été achetés dans notre pays.

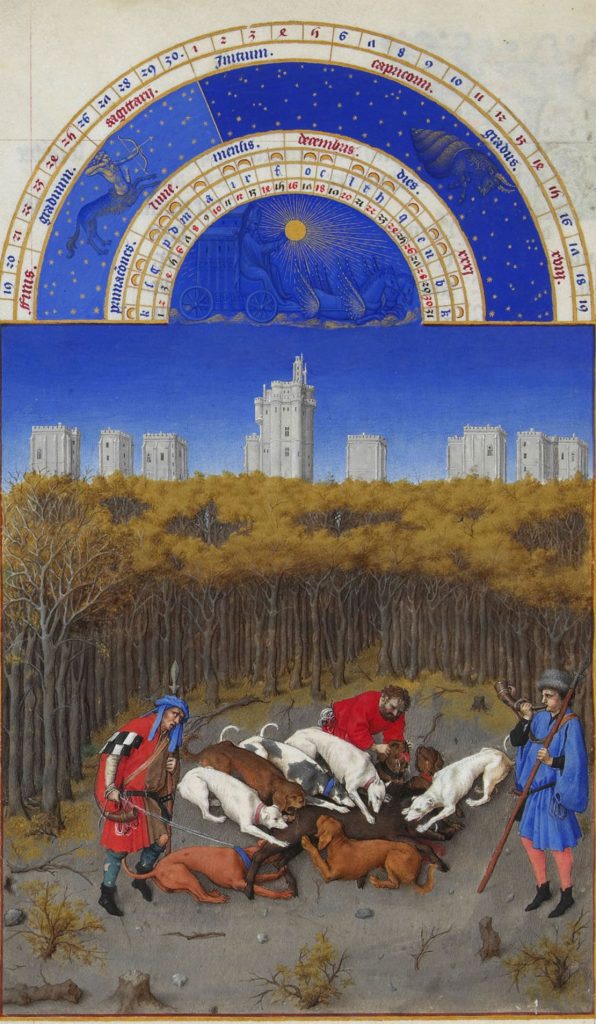

Les Très Riches Heures du duc de Berry : décembre

Voici la représentation du mois de décembre dans le livre liturgique de Jean de Berry, ce grand aristocrate de la fin du Moyen-Âge, fils du roi de France, Jean II le Bon.

Le duc aimaient beaucoup l’architecture. Il fit réparer ou agrandir un grand nombre de châteaux. Dans son fief, il fit reconstruire le palais ducal et bâtir la saint-Chapelle de Bourges sur le modèle de celle de Paris. Il ne faut donc pas s’étonner si de nombreux bâtiments figurent dans son livre d’heures. Ici, pour décembre, on aperçoit le donjon et les tours du château de Vincennes où le duc était né en 1340.

Ils sont à moitié dissimulés par des arbres au feuillage encore quasiment automnal et une scène de curée qui évoque elle aussi plutôt l’automne que l’hiver. Que cette illustration ait été réalisée par les frères Limbourg vers 1410 ou par leur continuateur des années 1440, l’auteur a fait preuve d’originalité. Dans les autres calendriers médiévaux, on représente plus volontiers l’abattage du cochon qui nourrira ses propriétaires pendant la saison morte et annonce la fête et le repas de Noël. La neige, en revanche, est un motif très rare à l’époque. Elle n’est présente que pour le mois de février et… c’est une des toutes premières fois si ce n’est la toute première fois dans une peinture médiévale !

Dans les Très Riches Heures, vous pouvez découvrir aussi :

les autres mois : janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre

une fête chrétienne illustrée dans le livre : l’Ascension

un étonnant « homme zodiacal »

Thanksgiving

Aujourd’hui c’est Thanksgiving. Cette fête est célébrée chaque année le quatrième jeudi de novembre aux États-Unis.

Les Pères pélerins

On fait traditionnellement remonter les origine de Thanksgiving aux Pères pèlerins, ces colons anglais qui fuirent les persécutions religieuses jusqu’au Massachusetts à bord du Mayflower en 1620. Ils y fondèrent le premier établissement britannique dans ce qui deviendra les États-Unis, dans la baie de Plymouth.

Mais leur installation fut très difficile et bientôt la moitié d’entre eux moururent du scorbut provoqué par les carences alimentaires. Les autres ne durent leur survie qu’à Suanto et Samoset, deux hommes de la tribu des Wampanoags, qui leur donnèrent à manger et surtout leur montrèrent comment chasser et cultiver le maïs.

Pour célébrer la première récolte, à l’automne suivant, William Bradford, le gouverneur de la colonie, décida de célébrer trois jours d’action de grâce. Il invita aussi une centaines de Wampanoags à venir partager un repas avec lui et ses compagnons.

De 1620 à nos jours

Par la suite, Thanksgiving fut plus ou moins célébré constamment jusqu’à nos jours. Au XVIIIe siècle, c’était surtout un jour de prière et de jeûne. L’importance de la fête crut après les périodes les plus troublées : gouverneurs d’États et présidents des États-Unis décrétèrent des Thanksgivings surtout dans une perspective religieuse, pour remercier Dieu du retour de la paix et/ou de la prospérité.

Même si cet aspect existe toujours, la fête s’est progressivement laïcisée en même temps qu’elle devenait annuelle. Aujourd’hui c’est un jour où la plupart des entreprises et des administrations sont fermées et où on se retrouve en famille pour un grand repas dont la pièce maîtresse est une dinde (animal découvert au Nouveau Monde par les Pères pèlerins).

Les Amérindiens

Cependant, une partie des Amérindiens considèrent Thanksgiving d’une manière sensiblement différente. La fête représente pour eux le début de l’accaparation de leurs territoires par les Européens, voire le début des guerres indiennes. Depuis les années 70, des cérémonies mémorielles ont parfois lieu en l’honneur des victimes de ses conflits. Mais la fête reste encore assez peu questionnée de nos jours.

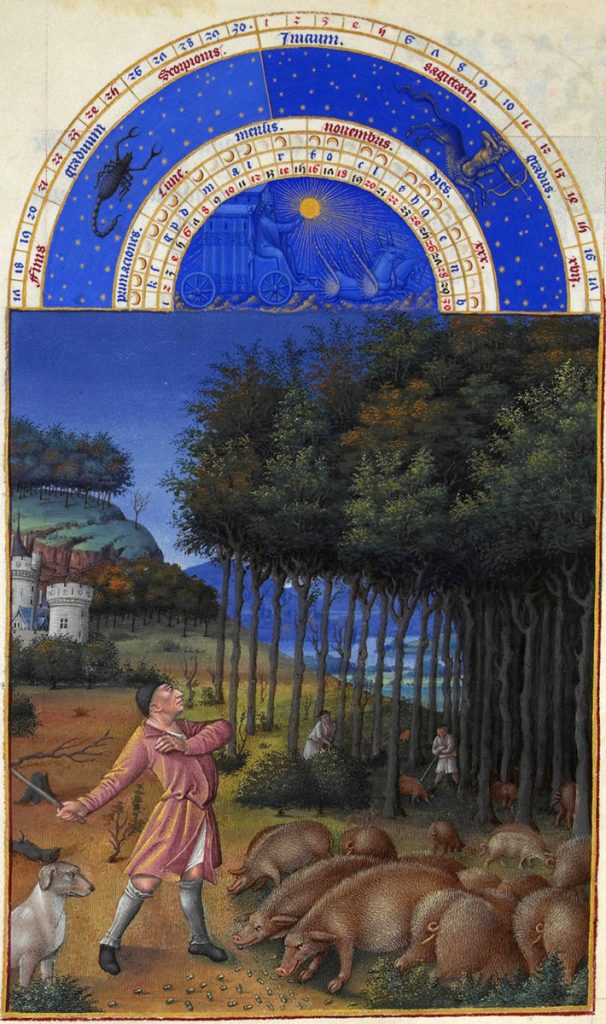

Les Très Riches Heures : novembre

Vous n’espériez pas y échapper, n’est-ce pas ?

Ce mois-ci, les Très Riches Heures du duc de Berry représentent une scène de glandée. Le paysan donne des coups de bâton dans les branches des chênes pour faire tomber les glands et nourrir son troupeau de cochons qui, abattu et salé, le nourrira tout l’hiver.

En général, cette activité est autorisée par le seigneur qui possède le bois de la Saint-Rémi, le 1er octobre, à la Saint-André, le 30 novembre.

Le paysage vallonné qui se trouve à l’arrière-plan est parfois rapproché de celui de la Savoie. Cette illustration n’aurait alors pas été réalisée par les frères Limbourg pour le duc de Berry mais par leur successeur, Jean Colombe, alors au service de Charles 1er de Savoie.

Dans les Très Riches Heures, vous pouvez découvrir aussi :

les autres mois : janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre

une fête chrétienne illustrée dans le livre : l’Ascension

un étonnant « homme zodiacal »

Jour des défunts

ou Commémoration des fidèles défunts. Cette fête catholique du 2 novembre est souvent confondues avec celle de la Toussaint qui a lieu normalement la veille.

Comme le 1er novembre est férié en France, on a pris l’habitude d’aller déposer des fleurs, en général des chrysanthèmes, sur les tombes ce jour-là. Elles remplacent les flammes des bougies depuis le XIXe siècle et surtout depuis 1919. Cette année-là, Clemenceau invita les Français à aller fleurir les tombes des soldats morts pendant le 1ère Guerre Mondiale, le 11 novembre. On glissa ensuite du 11 au 2 novembre tout en fleurissant de plus en plus de sépultures.

La fête elle-même est beaucoup plus ancienne. Elle fut instituée par Odilon, abbé de Cluny, en 998 pour demander à Dieu de délivrer les âmes des Chrétiens du Purgatoire, l’endroit où elles se purifient et expient leur péchés avant d’accéder au paradis.

Approuvée par la pape Léon IX au siècle suivant la commémoration des défunts se répandit ensuite dans toute la Chrétienté.

Ci-dessous :

– La Toussaint par Emile Friant, 1888, Musée des Beaux-Arts de Nancy. (Pour ceux qui sont de Nancy, comme moi, c’est le cimetière de Préville qui est représenté)

La Toussaint

Le 1er novembre, les catholiques célèbrent la Toussaint, la fête des tous les saints reconnus comme tels par l’Église ou restés inconnus.

Dès la fin de l’Antiquité, les saints étaient fêtés à Rome et en Orient mais le dimanche après la Pentecôte. Cette célébration demeure d’ailleurs dans les églises orthodoxes.

En Occident, la fête passa au 13 mai au VIIe siècle quand le pape Boniface IV transforma le Panthéon romain en église et le consacra à cette date à Sainte Marie et à tous les Martyrs. Il ne choisit pas cette date au hasard : le 13 mai était la date de la fête païenne des Lemuria pendant lesquelles on conjurait tous les mauvais spectres.

Pourtant, dès le siècle suivant, le pape Grégoire III dédia à son tour une chapelle de la basilique Saint-Pierre à tous les saints un 1er novembre et les célébrations furent déplacées à cette nouvelle date. Elles ne bougèrent plus. En 835, Grégoire IV ordonna avec succès que la fête soit célébrée dans toute la chrétienté.

Peut-être ce choix du 1er novembre est-il une conséquence de l’influence importante des moines irlandais à l’époque : ils auraient voulu remplacer la fête celte de Samain, marquant le début de la nouvelle année, par une fête catholique.

En 998, les moines de Cluny la firent suivre d’une fête des morts le 2 novembre.

Ci-dessous :

– L’Adoration de la Trinité par Albrecht Dürer, 1509-1511, Kunsthistorisches Museum, Vienna. Cette œuvre fut créée pour la chapelle de la Sainte Trinité et de tous les saints d’une institution charitable de Nuremberg.

La Guerre des mondes

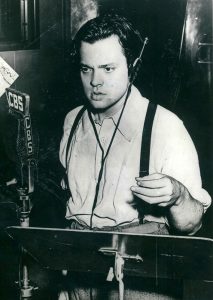

Le 30 octobre 1938, Orson Wells racontait « La Guerre des mondes » sur le réseau radiophonique CBS et faisait souffler un vent de panique sur l’Amérique… enfin presque.

Wells n’en était pas à son premier forfait. Il avait déjà adapté sur les ondes « L’Île au trésor », « Jane Eyre », « Jules César », « Le Tour du monde en quatre-vingts jours » à la satisfaction de tous. Mais c’est la première fois qu’il se lançait dans un sujet de science-fiction.

Accaparé par le « Danton » qu’il répétait au théâtre, Wells laissa les scénaristes-adaptateurs de la « Guerre des mondes » travailler quasi-seuls. Le projet les intéressait peu et les premiers enregistrements furent très moyens. Wells décida alors de basculer l’histoire dans le présent et de rompre avec l’unité de lieu du roman.

Le 30 octobre, se faisant passer pour un présentateur de CBS qui interrompait le programme, Wells entama la dramatique radio et… terrorisa toute la côte ouest des États-Unis.

Enfin, pas tant que ça en réalité. Peu d’auditeurs écoutaient CBS ce soir-là. Il y avait des émissions très populaires à la même heure sur d’autres stations de radio. Et surtout, très peu d’auditeurs prirent l’émission au sérieux. Les prétendues scènes de paniques relatées par quelques journaux le lendemain furent sans doute inventées tout comme les soi-disant émeutes ou vagues de crises cardiaques. On est à un moment où le succès grandissant de la radio effrayait la presse et où tout semblait bon pour mettre en garde le public contre ce nouveau média envahissant.

Peu de gens prirent d’ailleurs ces nouvelles au sérieux à l’époque. Il fallut que, deux ans plus tard, un sociologue s’en empare et les « adapte » un peu pour étayer une théorie sur la psychologie des masses pour que tous se mettent à adhérer à la peur des Martiens. La légende était née. Elle ne fera que s’amplifier par la suite. Et Wells ne fera rien pour l’arrêter au contraire et elle fera beaucoup pour sa célébrité.

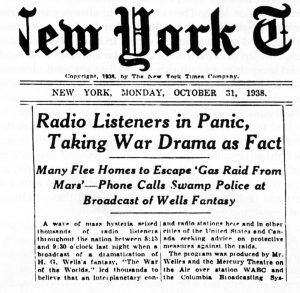

Ci-dessous, la une du New York times et une photo du jeune Orson Wells (© Costa/Leemage).

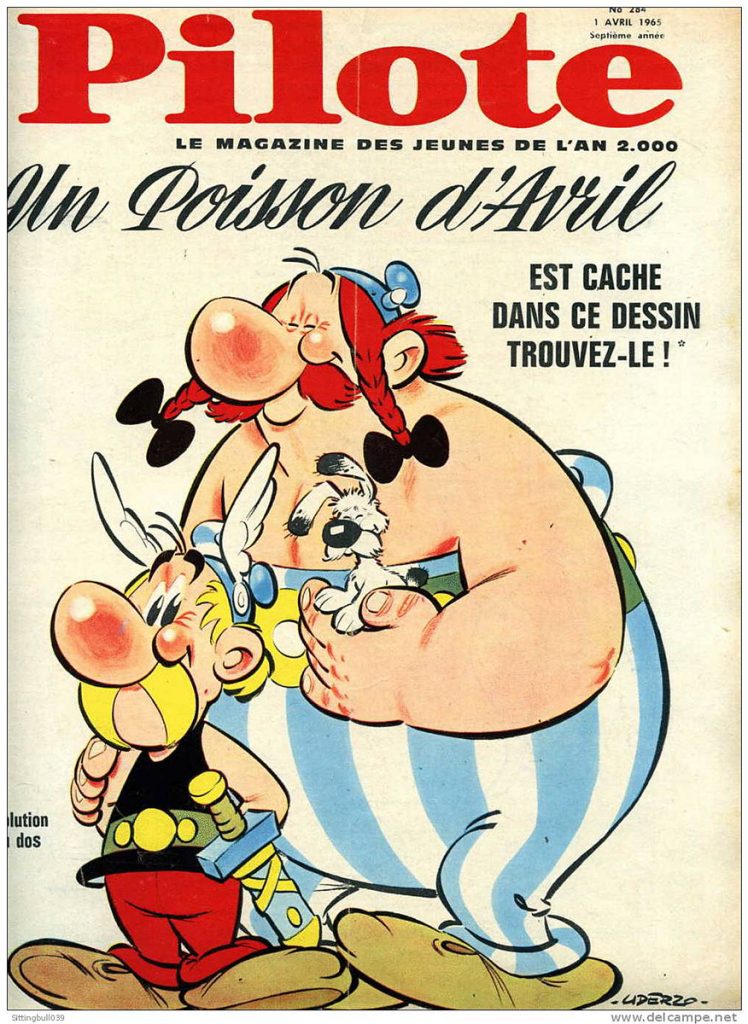

Astérix

Le 29 octobre 1959, apparait pour la première fois, le personnage d’Astérix.

René Goscinny et Albert Uderzo collaborent depuis le début des années 50, mais aucun de leurs projets n’a encore rencontré le succès.

En 1959, ils sont contacté par François Clauteaux, un publicitaire, qui veut lancer un journal pour la jeunesse : Pilote. Il leur demande de remplir les pages BD du magasine avec Jean-Michel Charlier.

Uderzo et Goscinny pensent d’abord adapter « le Roman de Renart », un ensemble d’histoires du Moyen-Âge mettant en scène des animaux, mais Raymond Poïvet, un ami dessinateur qui travaille pour le journal Vaillant, leur apprend que celui-ci a déjà publié une adaptation du Roman par Jean Trubert.

Les deux auteurs doivent repenser leur projet alors que le n°1 de Pilote doit sortir seulement deux mois plus tard. Goscinny pense alors à réaliser une BD sur le « folklore français ». Uderzo commence à énumérer les grandes périodes de l’Histoire de France et les deux hommes se rendent compte que celle des Gaulois est encore inexploitée.

Ensuite, comme le dit Goscinny : « Le personnage (d’Astérix) a été inventé en deux heures par Uderzo et moi, dans un éclat de rire ! ». Uderzo lui donne un compagnon « bas de poitrine » et le tour est joué.

« Astérix le Gaulois » apparaît donc dans le n°1 de Pilote en octobre 1959. 300 000 exemplaires du journal seront écoulés et la série connaîtra plus tard un grand succès auprès des lecteurs.

Aujourd’hui 370 millions d’albums d’Astérix ont été vendus en 111 langues. La série a été déclinée en dessins animés, films, feuilletons radiophoniques, disques, jeux, parc de loisir…

Ci-dessous la couverture du Pilote du 1er avril 1965 :