Aujourd’hui, comme tous les 2 février, c’était la Chandeleur, la fête des crêpes mais aussi des chandelles.

Selon la tradition, c’est le pape Gélase 1er qui, en 472, a mené la première procession aux flambeaux un 2 février. À cette date, les Chrétiens célébraient la Présentation de Jésus au Temple et la Purification de la Vierge. Dans le récit biblique, quarante jours après son accouchement, Marie, comme toutes les mamans juives qui venaient d’avoir leur premier garçon, offrit un sacrifice à son Dieu et lui présenta son fils. Au Temple, elle fut reçue par Siméon, un vieillard, qui reconnut dans le nouveau-né la « lumière d’Israël ».

Ces idées de « lumière » et de « purification » étaient présentes aussi dans les fêtes religieuses d’autres cultures célébrées en février. « Februarius », février en latin, est d’ailleurs dérivé du verbe « februare » qui veut dire « purifier ». Chaque 15 février avaient lieu à Rome les Lupercales, des fêtes qui visaient à purifier la ville et à lui assurer une année de prospérité. De même, les Celtes célébraient au début du mois, la déesse Brigit (devenue la sainte Brigitte fêtée… le 1er février) qui devait purifier les champs et y ramener la fertilité.

Je vous laisse apprécier le fait que les femmes venant d’accoucher ainsi que la terre nourricière devaient être purifiées… D’autant que ces cérémonies prenaient parfois un tour extrêmement violent comme les Lupercales dont je vous reparlerai sans doute ou les fêtes de l’ours célébrées à l’origine chez les Germains ou les Scandinaves. La sortie du plantigrade de son hibernation hivernale marquait le retour de la lumière. Elle était fêtée par des déguisements en ours, des feux de joie… et des simulacres d’agressions sexuelles qui dégénéraient à l’occasion en vrais viols.

Pour le pape et les évêques chrétiens, mettre en avant la fête des chandelles, c’était autant lutter contre le paganisme que contre ces violences ritualisées. Mais, me direz-vous, on est toujours loin des crêpes. Pas tant que cela en fait. La tradition raconte que c’est le même pape, Gélase 1er qui institua les processions aux flambeaux et les crêpes. Il faisait distribuer ces gâteaux aux pèlerins qui étaient arrivés trop tard à Rome pour y fêter Noël. Rondes et dorées, les crêpes rappellent, comme les galettes des rois, le soleil et sa chaude lumière. De plus, les paysans les confectionnaient avec de la farine provenant de leur récolte précédente alors même qu’ils entamaient les semailles d’hiver qui devaient leur amener la suivante. C’était à nouveau un rituel liant retour de la lumière et de la fécondité, mais beaucoup plus pacifique que les précédents.

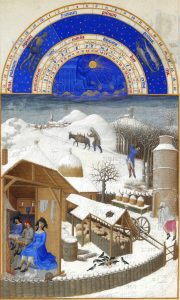

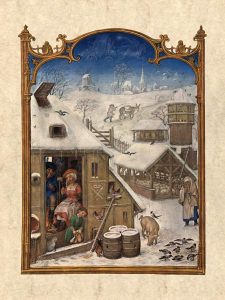

Ci-dessous :

– La présentation de Jésus au Temple, fresque de Fra Angelico, vers 1437-1446, Florence.

– Crêpes de la Chandeleur ©Helena-Zolotuhina