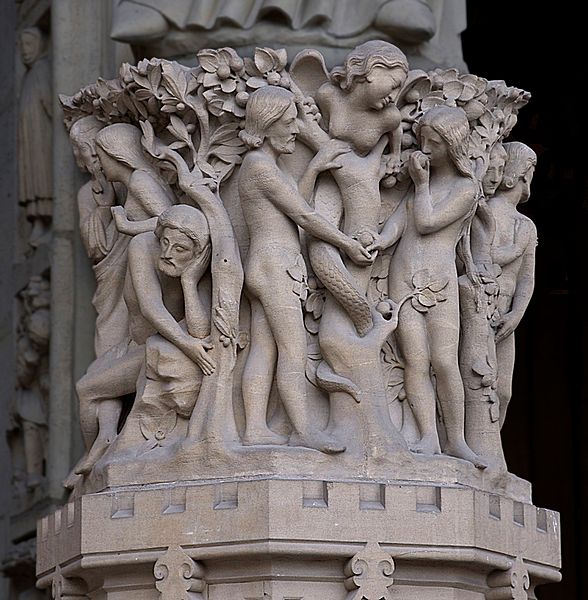

Ci-dessous : la tentation d’Adam et Ève par le serpent. Base de la statue de la Vierge à l’Enfant, trumeau du portail de la Vierge, Façade ouest de Notre-Dame de Paris.

Il illustre un épisode fameux de la Genèse, le premier livre de la Bible. Placés dans le jardin d’Eden par Dieu, Adam et sa compagne, qui ne s’appelle pas encore Ève, peuvent faire tout ce qu’ils veulent… Tout sauf manger les fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

Hélas, le serpent, vient trouver la jeune femme et la convainc de tenter l’expérience. Loin de mourir d’avoir croqué le fruit, ils verront leurs yeux s’ouvrir et cette « prise de conscience » les rapprochera de Dieu. Ève se laisse tenter, cueille un des fruits, mord dedans puis le donne à Adam qui en mange à son tour.

Bien sûr, Dieu se rend compte qu’ils ont désobéi et les chasse du jardin. Ils sont condamnés à souffrir et à mourir – surtout Ève qui est la responsable première de la désobéissance : elle accouchera dans la douleur et et devra rester dorénavant soumise à son mari (eh oui… cette histoire justifie bien des choses). Le serpent est maudit lui aussi : depuis il rampe dans la poussière.

Ici, ce serpent est représenté avec un buste de femme. Il est en fait Lilith, la première épouse d’Adam qui s’est changée en démon pour se venger d’une autre punition divine. Dieu avait la punition/malédiction facile à l’époque.