L’Arbre de la Liberté, planté juste à côté de la cathédrale de Bayeux pendant la Révolution française.

C’est un symbole amusant, surtout en ce moment, de le voir de l’autre côté de cette ruelle plongée dans l’ombre, comme une lumière au bout d’un long tunnel.

Catégorie : Histoire

Surtout ne pas Kraken

L’Homme au masque de fer

Le 19 novembre 1703, un étrange prisonnier meurt à la Bastille au bout de 34 ans d’incarcération. Nul ne connaît ni son nom, ni son visage, ni pourquoi il est là.

Bien sûr, cela enflamme les imaginations et, en 1751, Voltaire lui-même parle, dans son Siècle de Louis XIV, de cet « homme au masque de fer ». Il ajoute de nombreux détails croustillants aux simples faits connus et le prisonnier devient le symbole des dérives de l’absolutisme royal. La légende est lancée. Elle ne fera que s’amplifier par la suite.

Mais qui était le « masque de fer » finalement ? Voici les hypothèses les plus romanesques. Il s’agirait :

– selon Voltaire, du frère jumeau de Louis XIV, du frère aîné, bien sûr, qui aurait pu lui disputer le trône.

– de l’enfant adultérin de la reine Anne d’Autriche et du duc de Buckingham

– d’un autre amant de la même Anne d’Autriche qui serait le vrai père de Louis XIV

– du surintendant Nicolas Fouquet, victime de la jalousie de Louis XIV

– de Molière, qui ne serait pas mort sur scène mais aurait été arrêté car les jésuites ne lui pardonnaient pas le Tartuffe.

– de d’Artagnan que le masque aurait dissimulé aux regards des mousquetaires qui le gardaient et auraient voulu libérer leur ancien capitaine.

– du nain Nabo, un esclave noir appartenant à l’épouse de Louis XIV et avec qui elle aurait eu une fille.

– du chirurgien Auger, un des protagonistes de l’Affaire des poisons.

– d’un simple valet sans importance mais Saint-Mars, le gouverneur de la prison, voulait faire croire à tout le monde qu’il gardait un prisonnier important.

Je vous laisse en inventer d’autres maintenant 🙂

Tibère et Agrippa Postumus

Tibère, fils de Livie et successeur d’Auguste, est né à Rome le 16 novembre 42 avant notre ère.

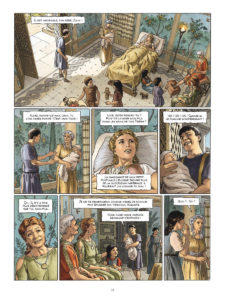

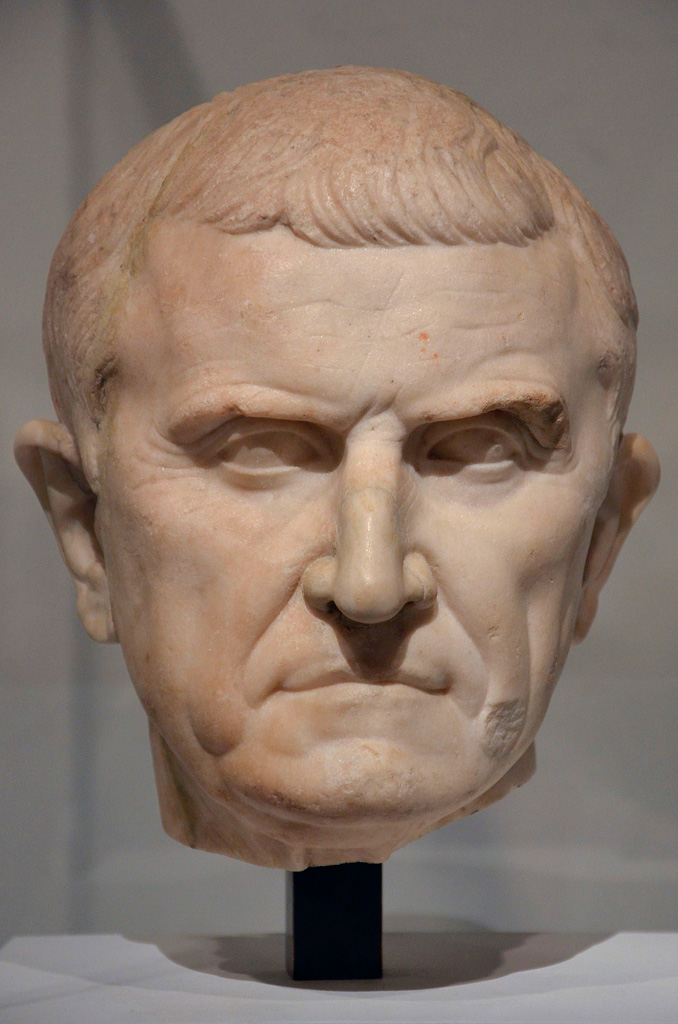

Vous le voyez ci-dessous en buste ainsi que dans une page du tome 3 d’Alix senator. Elle parle d’une autre naissance, celle d’Agrippa Postumus, dernier petit-fils d’Auguste et donc futur rival de Tibère au trône impérial. Inutile de dire que le nourrisson devenu jeune homme fut éliminé dès la mort de son grand-prêtre, peut-être sur l’ordre de celui-ci qui ne l’aimait pas ou bien sur celui de Tibère et Livie qui voulaient assurer leur tranquillité future.

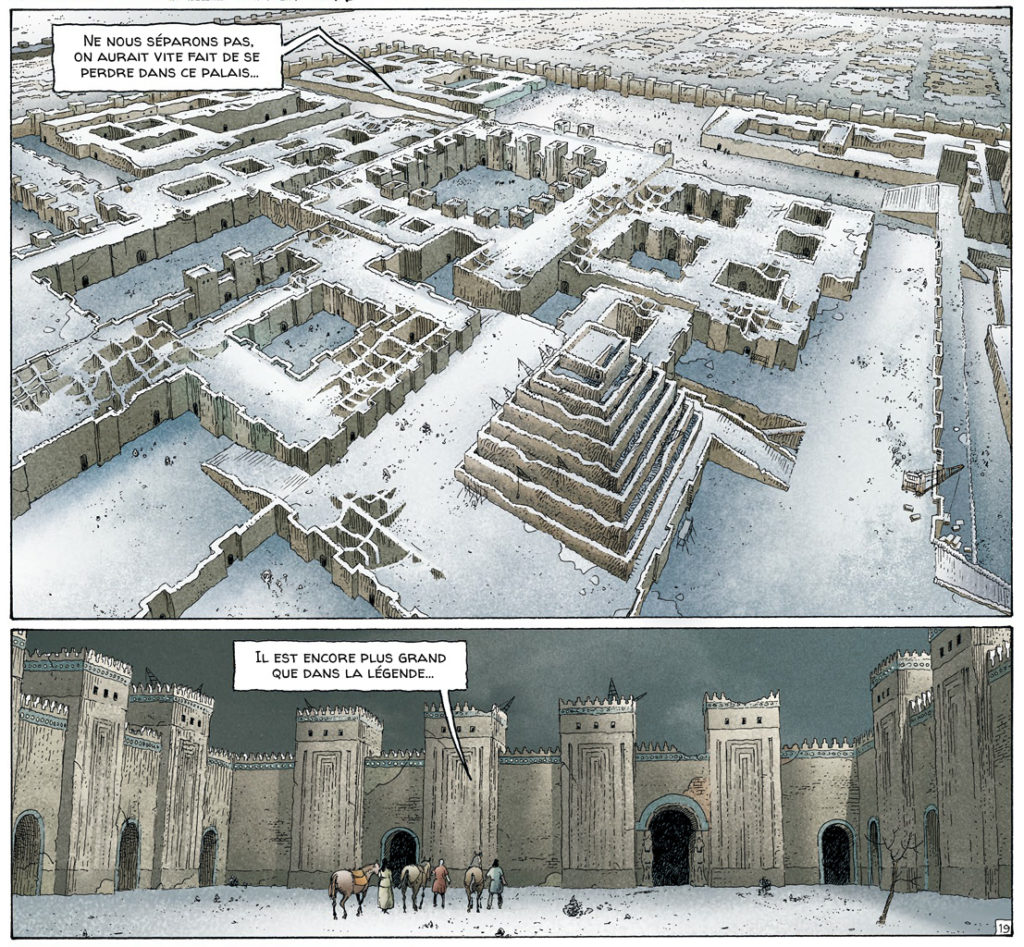

Khorsabad

Après le désastre de Carrhes, Alix est emmené comme esclave à Khorsabad. Ce n’est pas une cité inventée par Jacques Martin mais une vraie ville antique disparue.

Appelée plus justement aujourd’hui Dur-Sharrukin, la « Forteresse de Sargon », elle était située au nord de l’Irak actuel et avait été fondée par un peuple beaucoup plus ancien que les Parthes : les Assyriens.

Malgré son nom, Dur-Sharrukin était une vraie ville destinée à devenir la capitale de son créateur, Sargon II. Murailles, palais royal, temples, ziggourat, maisons avaient été construits très rapidement : de 717 à 705 avant notre ère. Le roi avait financé ce chantier colossal en obtenant des prêts de ses dignitaires, en vendant une partie du Trésor royal et… en pillant en 714 le temple de la cité sainte de Musasir. Il s’était même vanté d’en avoir ramené plus de trois cent mille objets de valeur et plusieurs tonnes de métal précieux ! Bien sûr, ce qu’il en a fait dans L’Esclave de Khorsabad, le tome 11 d’Alix senator, est une invention de ma part.

Malheureusement pour lui, Sargon mourut mystérieusement peu après l’inauguration de sa ville. Son fils, Sennachérib, ne s’y intéressa pas. Il préféra s’installer à Ninive, une cité toute proche, beaucoup plus ancienne et prestigieuse. La ville fondée par Sargon ne se développa donc jamais vraiment. Elle fut sans doute été abandonnée dès 612, quand le royaume assyrien s’effondra.

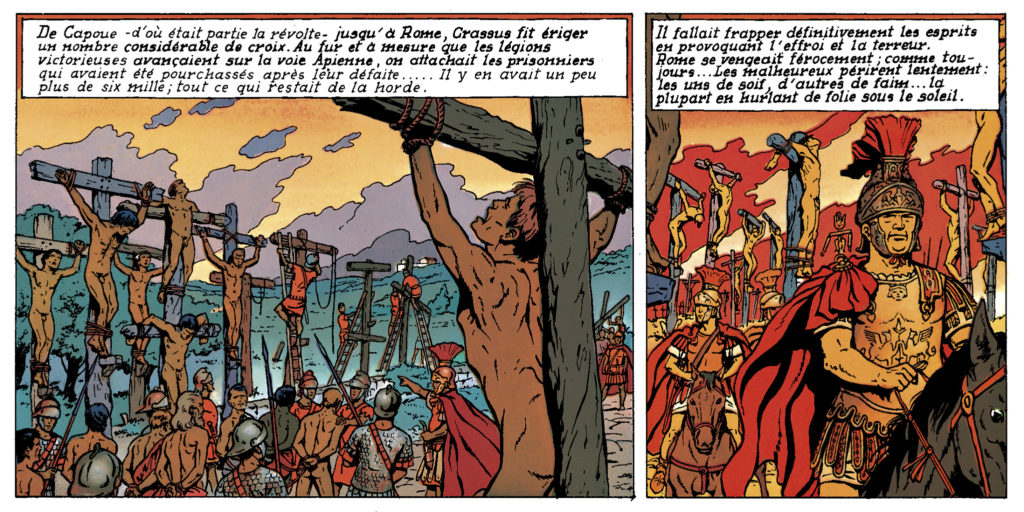

Marcus Licinius Crassus

Né vers 115 av. J.-C., Crassus est le général romain qui entraîne Alix et son père dans la calamiteuse bataille de Carrhes. Considéré comme l’homme le plus riche de Rome, il est aussi un des principaux hommes politiques de la fin de la République.

Sa carrière commence pendant la seconde guerre civile (de – 82 à – 81) dans laquelle il prend le parti du futur vainqueur, Sylla. Mais c’est 10 ans plus tard, au moment de la révolte de Spartacus, que Crassus se fait remarquer.

Crassus contre Spartacus

Chargé par le Sénat de mettre fin à la rébellion, le général coupe l’armée des esclaves de son ravitaillement puis l’empêche de fuir en Sicile. Après quelques déboires, il obtient une victoire totale sur ses adversaires. Plus de 60 000 sont tués. 6 000 autres sont crucifiés le long de la Via Appia. Crassus espère obtenir le triomphe pour sa victoire, mais on ne lui accorde que l’ovation. Or, au même moment, Pompée, revenu d’Hispanie où il a écrasé une autre révolte menée par un général romain, reçoit, lui, le triomphe. C’est le début d’une inimitié grandissante entre les deux hommes. Cela ne les empêche pas de devenir des alliés politiques objectifs. Ils partagent le consulat en – 70. Puis, en – 59, ils s’allient à l’autre homme fort du moment, César, pour former le premier triumvirat et dominer la République romaine.

Crassus contre les Parthes

En – 55, Crassus devient une seconde fois consul. L’année suivante, il gagne la province syrienne qu’il doit diriger. Mais sa jalousie envers Pompée l’incite à vouloir lui aussi se couvrir de gloire. Il entreprend donc une grande campagne contre l’empire parthe. Elle se termine en juin 53 avec le désastre de Carrhes. Plus de 20 000 soldats romains et alliés y perdent la vie. Au moins 10 000 sont faits prisonniers. Crassus lui-même est tué lors d’une entrevue en vue d’un armistice avec les Parthes, deux jours plus tard. Il laisse César et Pompée face à face et prêts à commencer une nouvelle guerre civile pour le pouvoir.

La mort de Crassus

L’historien Dion Cassius évoque avec réserve ce qui aurait pu être les derniers instants de Crassus. Comme sa soif d’or était fameuse à Rome comme dans l’empire parthe, son vainqueur, le général Suréna aurait fait couler de l’or fondu dans sa bouche en lui disant : « Rassasie-toi de ce métal dont tu es si avide ! ». L’horreur de ce châtiment le fit ensuite entrer dans la légende. Mais, il est plus probable que le général romain mourut pendant une bousculade entre ses hommes et les Parthes. Il fut peut-être même tué par ses propres lieutenants qui redoutaient l’humiliation qu’aurait constitué sa captivité pour la République.

Agrippine la Jeune

Julia Agrippina dite Agrippine la Jeune est née le 6 novembre 15 apr. J.-C. bien loin de Rome, à Ara Ubiorum, la future Cologne. Mais on la connaît davantage pour sa mort tragique. Elle fut assassinée à 44 ans par son propre fils, le fameux empereur Néron.

Une enfance tragique

J’aimerais pouvoir vous dire que, pourtant, tout avait bien commencé pour elle. Mais non, sa mort tragique ne fut que la conclusion logique d’une vie qui le fut tout autant. Agrippine était née en Germanie inférieure car ses parents craignaient que leur oncle Tibère, devenu empereur l’année précédente, n’en profite pour éliminer son père, Germanicus, qu’il jalousait depuis longtemps. Il faut dire que le général était jeune, beau et très populaire, surtout auprès des soldats. Bref, il avait toutes les qualités requises pour s’emparer du trône impérial. Mais Tibère ne tenta finalement rien en 15.

Pourtant, quatre ans plus tard, Germanicus mourut subitement à Antioche. Les mauvaises langues s’empressèrent de dire qu’il avait été empoisonné. Sa veuve, Agrippine l’Aînée, prit très mal sa mort. Elle s’impliqua dans les intrigues politiques romaines et Tibère commença à se méfier aussi d’elle. Il lui interdit de se remarier de peur qu’elle ne pousse son second mari à le renverser. Les mauvais sentiments de l’empereur s’amplifièrent encore quand il perdit son fils et unique héritier. De fait, les enfants d’Agrippine devenaient alors ses successeurs potentiels, chose insupportable pour l’empereur de plus en plus misanthrope. En 29, il finit par faire arrêter Agrippine l’Aînée avec ses deux premiers fils. Tous trois moururent de façon atroce. Battue par des soldats au point d’en perdre un œil, la veuve de Germanicus fut contrainte de se laisser mourir de faim.

Premiers mariages, inceste et premiers empoisonnements

Heureusement, sa fille, Agrippine la Jeune, était à l’abri depuis l’année précédente : elle avait épousé un homme choisi par Tibère lui-même : Cneius Domitius Ahenobarbus. Violent et débauché, celui-ci apprécia d’emblée les qualités de sa jeune épouse. Selon la légende, il proclama que de leur couple ne pouvait naître qu’un monstre. Effectivement, en décembre 37, Agrippine accoucha du futur Néron, son seul enfant. Là aussi la légende s’empara de l’événement : les mages qu’elle aurait consultés pour connaître l’avenir du nouveau-né lui auraient dit qu’il serait empereur mais qu’il la tuerait. Et elle aurait répondu : « Qu’il me tue, pourvu qu’il règne ».

À la même époque, la rumeur accusa Agrippine d’entretenir une relation incestueuse avec le successeur de Tibère : son propre frère Caligula. Mais ce dernier était très versatile et, deux ans plus tard, Agrippine perdit sa faveur. Accusée d’adultère (eh oui…) et d’avoir pris part à un complot, elle fut exilée avec une de ses sœurs et autre maîtresse de Caligula, sur une des îles Pontines. Elles ne purent rentrer au Palatin qu’après l’accession surprise à l’empire de leur oncle Claude.

Devenue veuve, Agrippine se remaria en 41 avec un des hommes les plus riches de Rome… qui mourut opportunément six ans plus tard en laissant toute sa fortune au petit Néron. Bien sûr, la rumeur accusa Agrippine de l’avoir empoisonné. Mais cela ne l’empêcha pas de candidater l’année suivante pour devenir la nouvelle épouse de Claude… qui venait de faire exécuter la précédente, Messaline.

Meurtrière de l’empereur Claude

Agrippine parvint, bien sûr, à ses fins malgré le problème que posait cette union à la morale romaine : le mariage d’un oncle et d’une nièce était jugé incestueux. Parvenue au fait des honneurs, notre héroïne en profita largement. Elle élimina ses rivales potentielles, s’empara des biens de riches romains, prit un riche affranchi pour amant et… fit revenir d’exil le philosophe Sénèque dont on chuchotait qu’il avait été et était toujours lui aussi son amant. Aveugle, Claude adopta tout de même Néron comme son fils en 49, si bien qu’en 54 c’est celui-ci qui lui succéda après qu’il eut mangé un plat de champignons dont Agrippine avait amoureusement préparé l’assaisonnement.

Assassinée par Néron

Les cinq années qui suivirent furent assez calmes. Mais Néron ne supporta pas plus longtemps l’autorité de sa mère, devenue bien encombrante depuis qu’elle ne lui servait plus à rien. En 59, l’empereur décida donc d’assassiner Agrippine en maquillant sa mort en naufrage. Heureusement (ou malheureusement ?), elle survécut à cette première tentative. Néron, furieux, dût envoyer des soldats pour l’exécuter en bonne et due forme. On raconte qu’au moment où elle vit le centurion sortir son glaive, elle s’écria seulement « Frappe au ventre ! », ce ventre qui avait porté Néron.

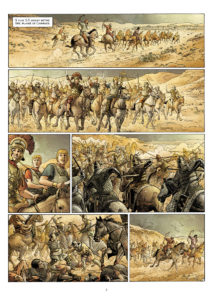

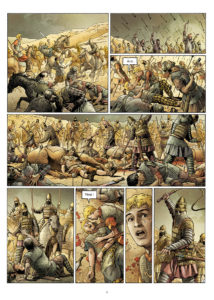

La bataille de Carrhes

Le 9 juin 53 avant notre ère a lieu la bataille de Carrhes, une des plus importantes de la fin de la République romaine puisqu’elle débarrasse César et Pompée de leur rival Crassus mais aussi une bataille fondatrice pour le futur sénateur Alix. Son père, Astorix, y participe et c’est suite à sa disparition que son fils devient esclave en Orient et que débutent ses aventures comme je le rappelle dans le tome 11 d’Alix senator, L‘Esclave de Khorsabad.

Tout ou presque a commencé l’année précédente quand Caius Licinius Crassus a été nommé gouverneur de Syrie. C’est le troisième homme du triumvirat qui se dispute le pouvoir à Rome et il compte bien profiter de la situation pour se couvrir de gloire et d’argent et l’emporter à terme sur César et Pompée.

Il commence par s’en prendre à Antioche puis à Jérusalem dont il pille le Temple, puis il s’engage dans une grande campagne contre les Parthes avec une armée de plus de 40 000 hommes.

Il commence par s’en prendre à Antioche puis à Jérusalem dont il pille le Temple, puis il s’engage dans une grande campagne contre les Parthes avec une armée de plus de 40 000 hommes.

La bataille principale a lieu à Carrhes contre le général Suréna, ses 9 000 archers montés et ses 1 000 cataphrates, sa cavalerie lourde. Les Romains, qui ont sous-estimé la puissance des archers parthes, sont progressivement acculés et enfoncés par les cavaliers. Trahis par les alliés qui formaient leur arrière-garde, ils finissent par paniquer et endurent des pertes très lourdes. Le fils de Crassus essaie bien de lancer sa propre cavalerie (dont la troupe gauloise dont fait partie Astorix dans la fiction) contre les Parthes mais il est finalement encerclé et massacré. La bataille est un désastre pour les Romains.

Crassus est même tué quelques jours plus tard pendant une entrevue avec Suréna qui dégénère. Puis, selon la légende, le général parthe fait couler de l’or fondu dans la bouche du cadavre pour se moquer de sa soif insatiable de richesses.

Au total, plus de 20 000 membres de l’armée romaine ont été tués et 10 000 réduits en esclavage. On ignore le sort de la plupart des autres. On sait seulement que seuls 300 des 40 000 hommes partis de Syrie y retournèrent sains et saufs. La plupart sont des Gaulois comme Iorix et les siens qu’Alix devra plus tard ramener en Gaule.

Au total, plus de 20 000 membres de l’armée romaine ont été tués et 10 000 réduits en esclavage. On ignore le sort de la plupart des autres. On sait seulement que seuls 300 des 40 000 hommes partis de Syrie y retournèrent sains et saufs. La plupart sont des Gaulois comme Iorix et les siens qu’Alix devra plus tard ramener en Gaule.

L’expansion romaine à l’est est arrêtée nette mais Suréna ne profite pas longtemps de sa victoire. Le jugeant sans doute dangereux après un tel succès, son propre roi, Orodès II, le fait rapidement exécuter.

Finalement, les seuls à profiter vraiment de la bataille de Carrhes sont César et surtout Pompée. Ils se retrouvent face à face à Rome. Leur duel à mort peut commencer.

Vous pouvez lire aussi l’article sur la cité de Khorsabad.

La malédiction du pharaon

Le 4 novembre 1922, Hussein Abdel-Rassoul, un porteur d’eau au service de l’égyptologue Howard Carter, découvre au cœur de la vallée des Rois, la première marche d’un escalier qui s’enfonce dans le sol. Au bout se trouve le fameux tombeau de Toutânkhamon. En descendant à l’intérieur, Carter découvre un fabuleux trésor… et donne involontairement naissance à un classique de la culture populaire : la malédiction du pharaon !

L’affaire commence au mois d’avril suivant quand meurt soudainement lord Carnavon, le commanditaire des fouilles archéologiques. Les journalistes ont beau jeu de rappeler le sinistre présage qui a précédé l’ouverture de la porte du tombeau. Le petit canari de Carter s’est fait dévoré par un cobra, l’animal protecteur traditionnel des pharaons.

Mais ce n’est pas tout. La presse va plus loin et invente une malédiction trouvée dans la dernière demeure de Toutânkhamon : « la mort touchera de ses ailes ceux qui profaneront ce lieu. » L’histoire remporte un grand succès populaire. Elle inspire Arthur Conan Doyle, grand adepte du spiritisme, qui parle de mauvais sorts jetés par les anciens Égyptiens sur les futurs profanateurs, et Agatha Christie qui écrit alors L’Aventure du tombeau égyptien. Tout cela finit de renforcer le pouvoir de fascination de la mystérieuse malédiction.

Dans les années qui suivent, les journaux reprennent donc cette thématique à chaque fois qu’une personne liée de près ou de loin à la découverte de la tombe meurt. Elles sont 27, jusqu’à Howard Carter lui-même en 1939.

Des scientifiques tenteront ensuite d’expliquer le phénomène : les torches du tombeau étaient imprégnées d’arsenic, des moisissures allergènes s’y étaient développées, la poussière avait provoquée des pneumonies asphyxiantes…

Bon, en fait, toute une foule de gens a approché le tombeau ou son contenu après sa découverte et il est juste normal qu’un certain nombre soit morts dans les années qui suivirent. D’ailleurs, toutes ces morts ont une explication rationnelle: lord Carnavon, par exemple, décède d’une septicémie causée par des piqures de moustiques infectées et Howard Carter des suites d’une cirrhose.

Mais, on est bien d’accord, c’est beaucoup moins amusant que penser que la malédiction du pharaon a eu raison des profanateurs venus troubler son sommeil éternel et voler son fabuleux trésor.

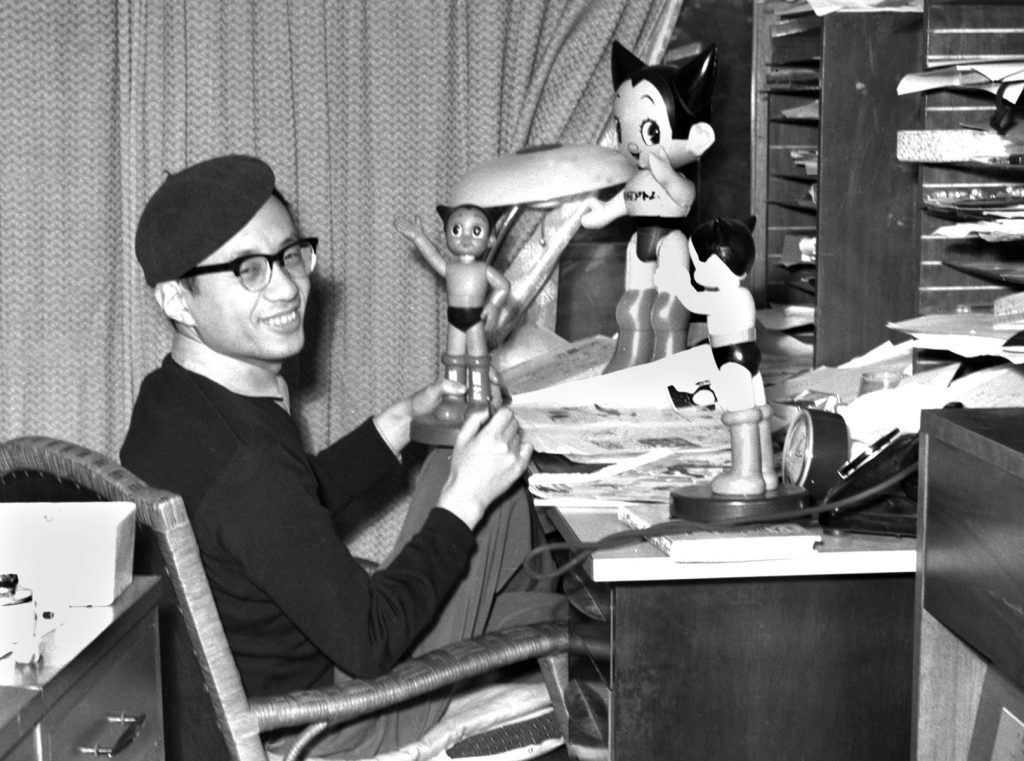

Osamu Tezuka

Il commença aussi à dessiner dès l’enfance et publia ses premiers mangas dès 1946. Il continua tout en entamant des études de médecine à l’université d’Osaka. Dès 1947, il rencontra son premier succès avec La Nouvelle Île au trésor réalisée en collaboration avec Shichima Sakai. Ils en vendirent plus de 400 000 exemplaires.

En 1952, Tezuka créa Astro Boy qui fit rêver des générations d’enfants tout autour du monde :

Pour répondre aux impératifs de productivité du manga, Tezuka alla s’installer à Tokyo en 1953 à la villa Tokiwa. Il s’y entoura de toute une équipe de dessinateurs qui l’assistaient dans ses planches: ils cherchaient la documentation, faisaient les décors, les trames…

Huit ans plus tard, Tezuka fonda des studios d’animation : Mushi production. Cette indépendance lui permit d’innover autant qu’il le voulait et de développer des courts métrages expérimentaux comme Tableaux d’une exposition en 1966. Parallèlement, Tezuka adapta ses manga en dessins animés. Astro Boy devint en 1963 la première série animée à diffusion hebdomadaire. Deux ans plus tard, Le Roi Léo fut une des premières séries en couleurs.

Malheureusement, les studios Mushi firent faillit en 1973. Tezuka dut fonder une nouvelle société : Tezuka Productions.

Il continua à dessiner jusqu’à sa mort le 9 février 1989 à Tokyo. « Dieu du manga », il reçut des funérailles nationales.

Au total, Tezuka et ses studios réalisèrent plus de 700 œuvres originales, plus de 170 000 pages dessinées et environ 70 séries animées, longs et courts métrages d’animation.

Ils abordèrent un grand nombre de thèmes historiques, fantastiques et même religieux (La Vie de Bouddha). Ils publièrent autant pour le jeune public que pour les adultes. L’Histoire des 3 Adolfs ou Ayako sont autant de fictions dramatiques sur les errements des hommes pendant et après la Seconde Guerre Mondiale.

Plus de 120 millions mangas ont été vendus depuis la mort de Tezuka.

Hors du Japon, ses œuvres connurent également un grand succès, même si les réticences, si ce n’est les oppositions furent nombreuses. Disney s’opposa ainsi longtemps à la diffusion des séries animées du mangaka par crainte de la concurrence qu’elles représentaient pour ses propres productions.

En France, les séries animées Astro mais aussi Princesse Saphir et Le Roi Léo furent diffusées seulement dans les années 80. Quelques mangas furent aussi publiés à cette époque mais dans une indifférence assez générale. Il fallut attendre les années 2000 pour que les traductions se multiplient et connaissent une diffusion plus importante.