Le 28 octobre 1791, Olympe de Gouges présente la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » à l’Assemblée nationale. Tout autant qu’un plaidoyer en faveur de l’émancipation féminine, c’est une prise de position en faveur des droits humains et de leur universalisation.

Inspiré de la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » d’août 1789, le texte met clairement en lumière à quel point la Révolution a jusque-là oublié d’étendre aux femmes les principes de liberté et d’égalité.

Pourtant, dès les cahiers de doléances, des rédacteurs demandent que les femmes soient représentées à l’Assemblée nationale voire entrent au gouvernement. En juillet 1790, Condorcet écrit un article qui reprend ces idées: « Sur l’admission des femmes au droit de cité » et, un an plus tard, plusieurs pamphlets paraissent à nouveau pour réclamer l’égalité homme/femme en politique comme « Du Sort actuel des femmes » écrit par madame de Cambis.

Olympe de Gouges, comme ses prédécesseurs, part du principe que les femmes qui possèdent toutes leurs facultés intellectuelles, ont, par nature, les mêmes droits que les hommes.

Bien que convaincue de la supériorité de la « nature féminine » sur la « nature masculine » Olympe de Gouges n’exclut pas les hommes de son projet, au contraire, ils forment la moitié de la Nation aux côtés des femmes, tous étant sur un pied d’égalité. Le fameux « homme » de la « Déclaration des droits de l’homme » est remplacé chez elle, non par la femme, mais par « la femme et l’homme ». La femme ne dispose par ailleurs d’aucuns droits ni privilèges particuliers : « Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la Loi. » (art. 7).

Ainsi si la femme a les mêmes devoirs que l’homme, elle doit avoir les mêmes droits.

Comme le dit l’art.10, « La Femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ». Olympe de Gouges réclame donc pour elle la liberté, l’égalité, la sécurité, le même droit à la propriété, le même droit de résister à l’oppression… Cela implique une véritable révolution des mœurs à une époque où les femmes n’ont pas le droit de vote ni celui d’exercer des charges publiques ou d’entrer dans l’armée, et n’ont même pas un pouvoir égal à celui de leur conjoint dans la famille.

Inutile de dire que la « Déclaration des droits de la femme » est rejetée par l’Assemblée nationale. Des extraits en seront publiés seulement en 1840 et le texte dans son intégralité en 1986(!).

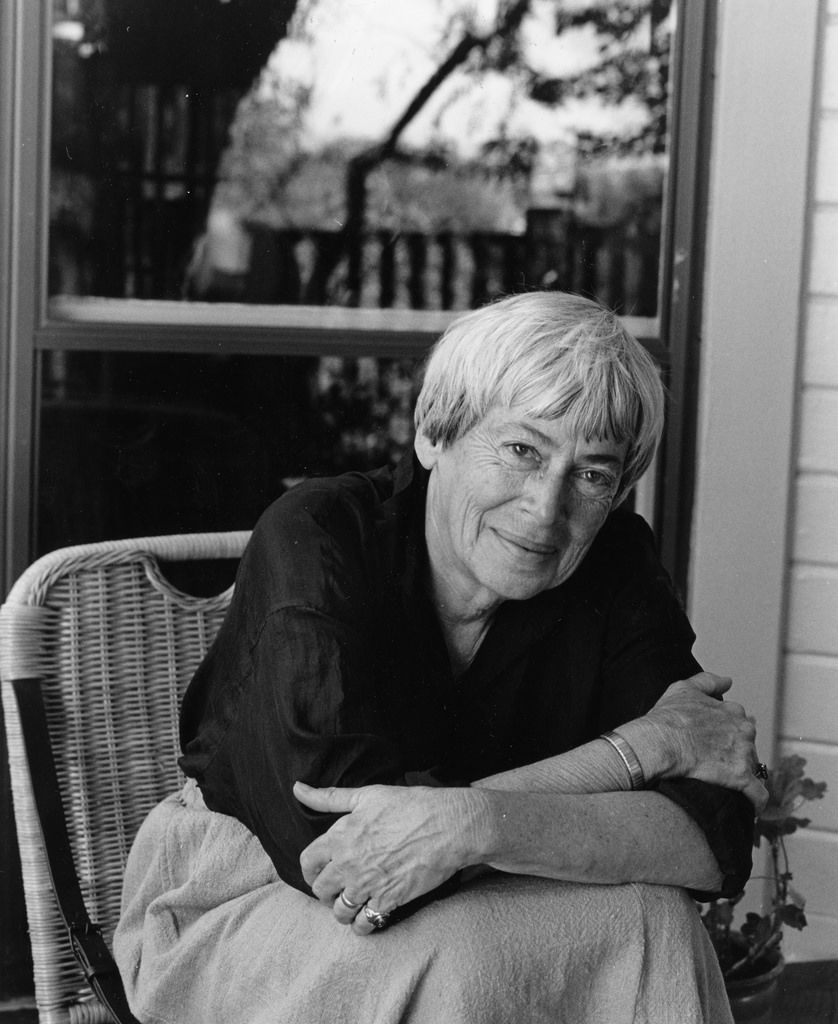

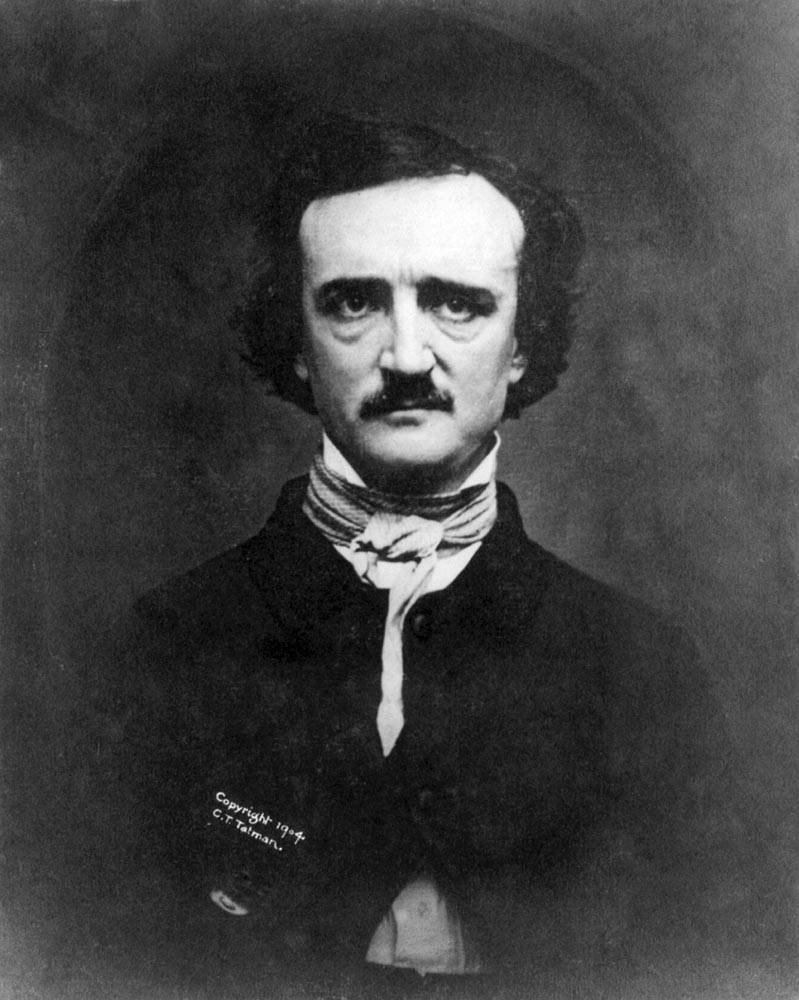

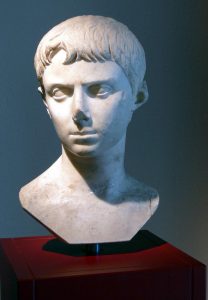

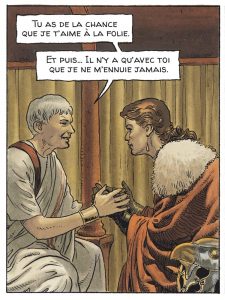

Ci-dessous :

– Portrait d’Olympe de Gouges

– Buste d’Olympe de Gouges avec sa Déclaration figurant dans la salle des Quatre-Colonnes du palais Bourbon (Assemblée nationale) depuis 2016.