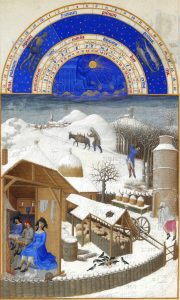

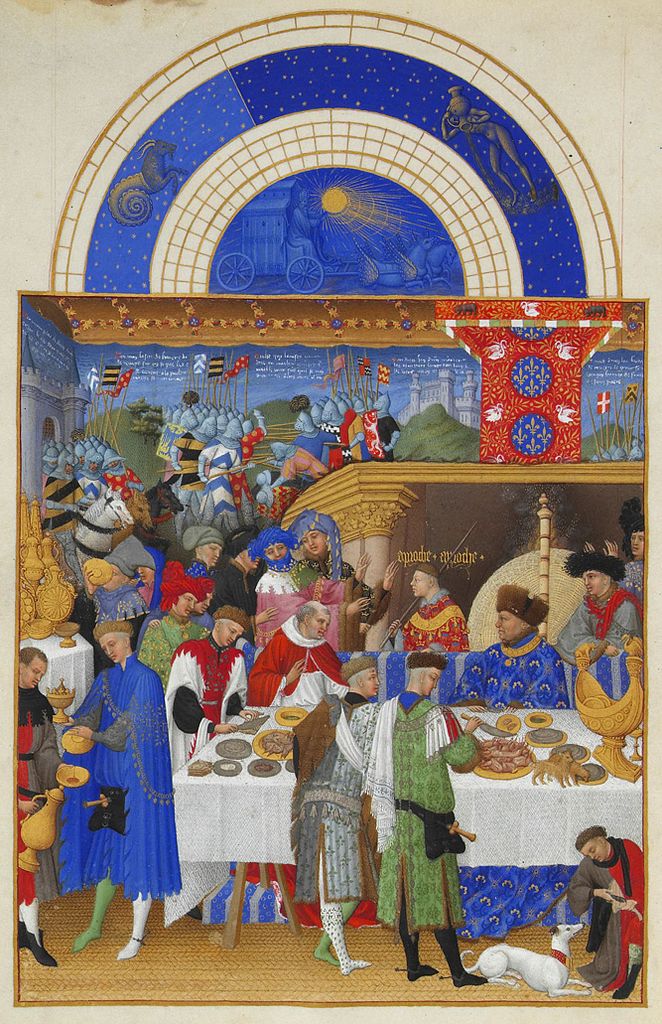

Je ne vais pas attendre à nouveau la fin du mois pour vous montrer cette miniature. Totalement opposée à celle du mois de janvier qui offrait un duc de Berry donnant un somptueux festin pour des invités de marque, elle montre des paysans passer tant bien que mal l’hiver.

Le soleil, toujours présent dans le ciel sous la forme d’un Apollon inspiré de l’art byzantin, n’arrive pas à réchauffer le paysage de neige, un des premiers de la peinture médiévale.

Les châteaux habituels ont laissé la place à une ferme avec une bergerie, un pigeonnier et quatre ruches. Dans la maison, des personnages se réchauffent devant le feu. Un jeune couple soulève ses vêtements pour mieux profiter des flammes et les sexes des deux personnages sont clairement visibles. Certains critiques y ont vu une volonté des frères Limbourg, les auteurs de la peinture, ou de leur aristocratique commanditaire, de ridiculiser ces pauvres gens. Leur grossièreté supposée, leur manque de pudeur, les rapprocheraient symboliquement des animaux qu’ils côtoient. En tout cas, on est bien loin de l’image flatteuse donnée des nobles dans les autres mois de l’année.

Cette miniature semble avoir bien influencé les enlumineurs postérieurs.

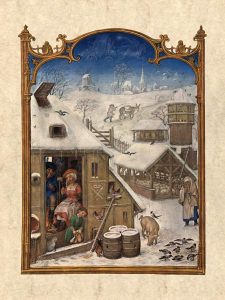

Ci-dessous, à côté d’elle, vous pouvez voir une peinture sortie du Bréviaire Grimani réalisé entre 1510 et 1520 et rapidement entré dans la famille éponyme avant d’être légué à la république de Venise où il se trouve toujours aujourd’hui.

Dans les Très Riches Heures, vous pouvez découvrir aussi :

les autres mois : janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre

une fête chrétienne illustrée dans le livre : l’Ascension

Un étonnant « homme zodiacal »