Une belle commission » Fléau des Dieux » réalisée récemment par mon complice Aleksa Gajic.

Catégorie : Actualités générales

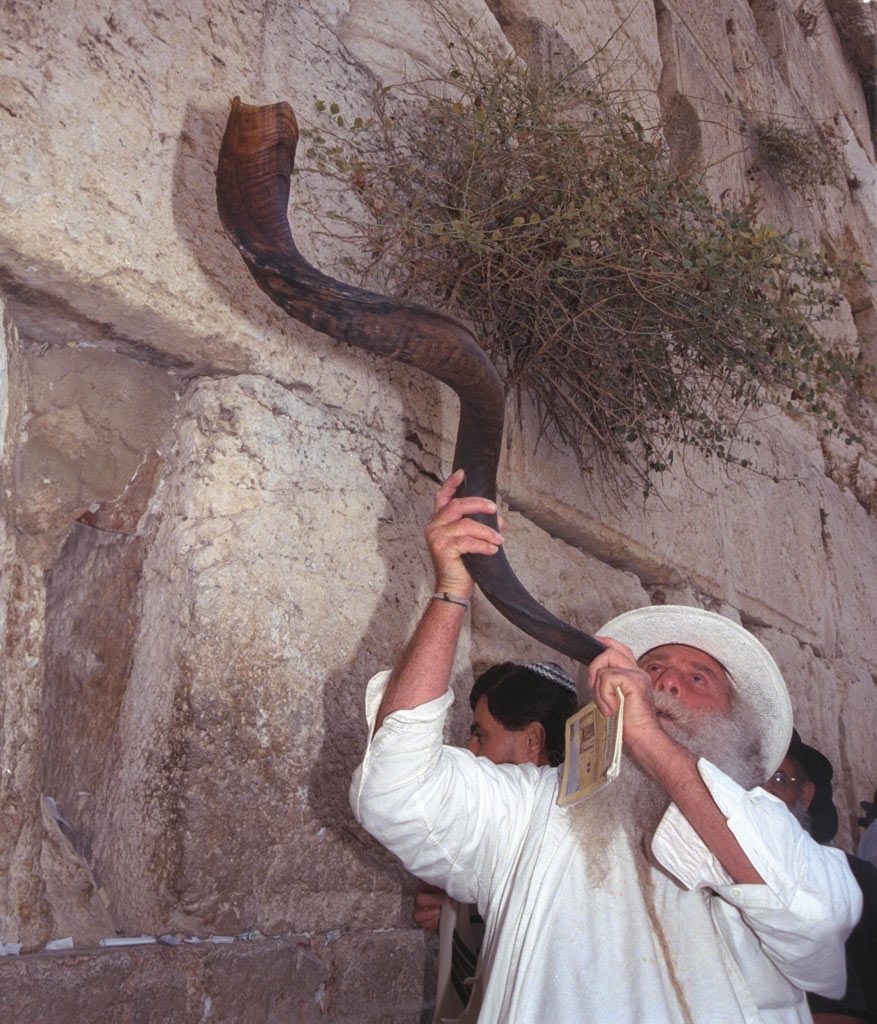

Yom Kippour

Cette année, les Juifs célèbrent Yom Kippour, le Jour du Grand Pardon, de la soirée du 18 septembre à celle du 19.

Il s’agit du jour le plus saint de l’année juive et de la fête la plus respectée de la communauté. Elle met fin à la période pénitentielle de 10 jours commencée à Roch Hachana et elle est centrée sur le pardon et la réconciliation.

Les fidèles y respectent les interdictions traditionnelles du Shabbat (ne pas travailler, écrire, utiliser l’électricité…) et y assistent à au moins un des cinq offices de prières prévus par la liturgie.

Mais Yom Kippour implique aussi une certaine mortification : c’est un jour de jeûne total. Tout individu de plus de 12 ans pour les femmes et 13 ans pour les hommes doit s’abstenir de nourriture et de boisson d’un coucher du soleil à l’autre, à l’exception de ceux qui risqueraient de mettre leur vie en danger (diabétiques, accouchées…). La veille, tous ont d’ailleurs partagé un grand repas festif et surtout, pour manifester l’esprit de la célébration, pardonné aux autres quels qu’ils soient.

Ci-dessous : prière devant le mur des Lamentations à Jérusalem durant Yom Kippour 2015. ©ilneigesurjerusalem.com

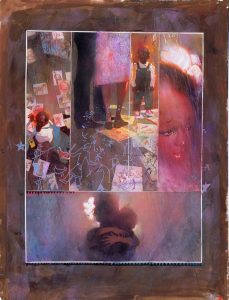

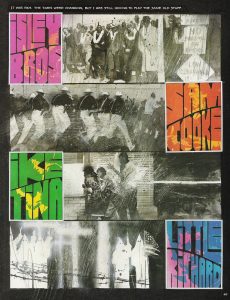

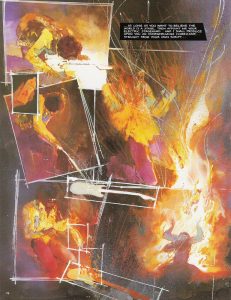

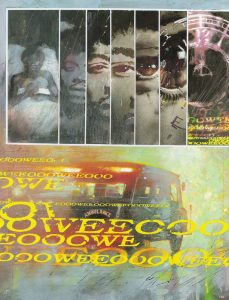

Voodoo child

Le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix était retrouvé mort dans sa chambre du Samarkand Hotel de Londres. Il avait sans doute succombé à une asphyxie après une overdose de barbituriques mélangés à de l’alcool.

Ce triste anniversaire est surtout pour moi l’occasion de publier ici quelques pages de « Voodoo child:The Illustrated Legend of Jimi Hendrix » de Martin I. Green, illustré par le génial Bill Sienkiewicz en 1995.Eux-mêmes décrivent cet album hommage comme « not so much outright biography as speculative fantasy »

Speculoos, latin et gourmandise

Bon, j’ai craqué 🙂 , j’ai rapporté de Bruxelles ma gourmandise belge préférée, celle qui faisait la joie de mes « petits cafés » quand j’habitais près du Manneken-Pis avec Denis : des speculoos de la maison Dandoy (non, je n’ai pas d’action chez eux).

Les speculoos sont des biscuits à base de farine, de beurre et de cassonade (d’où leur couleur traditionnelle brun foncé) aromatisés aux épices: canelle, muscade, girofle, gingembre, sésame… Ils sont peut-être les lointains descendants des biscuits au miel que les Romains s’offraient en guise d’étrennes chaque début d’année et qui avaient la forme de l’un de leurs dieux. Les speculoos, eux, étaient à l’origine offerts aux enfants pour la fête de saint Nicolas (le 6 décembre) et avaient souvent la forme de ce personnage.

D’ailleurs, « speculoos » viendrait peut-être du latin « speculum », « miroir », comme si le biscuit était le reflet du saint qu’il représente. Une autre origine possible du nom est le latin « speculator », « surveillant » utilisé pour désigner les évêques comme saint Nicolas qui était évêque de Myre. Plus prosaïquement, « speculoos » pourrait venir aussi de « species », « épices » toujours en latin.

Ci-dessous :

- Speculoos traditionnel et speculoos à la vanille

- Fabrication du speculoos avec le pressage de la pâte dans un moule en creux

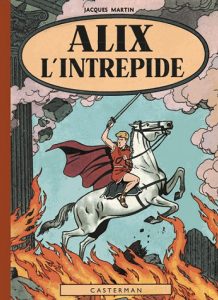

Joyeux anniversaire Alix

Si vous suivez cette page, vous savez déjà qu’Alix fête ses 70 ans cette année, mais c’est précisément le 16 septembre 1948 qu’était publiée la première planche d’Alix l’Intrépide dans le Journal Tintin n°38.

Pour l’anecdote, Jacques Martin avait proposé cette première planche inspirée du film Ben Hur au Journal comme une démonstration de ce qu’il pouvait faire. N’ayant pas eu de retour, il retourna à ses activités habituelles. Seulement, il finit bien par recevoir un coup de fil lui réclamant la suite… à laquelle il n’avait jamais réfléchie. Il dut donc improviser les séquences suivantes de l’album. Par la suite, il écrivit, bien sûr, ses scénarios avant de commencer les planches.

Anniversaire Alix à Bruxelles : les images

Les jours derniers, j’étais à Bruxelles pour la Fête de la BD et surtout l’anniversaire de mon sénateur préféré (70 ans déjà !). L’exposition réalisée à Angoulême s’est pour l’occasion déplacée dans le somptueux écrin du Musée Art et Histoire de Bruxelles où vous pouvez la voir jusqu’au 16 janvier prochain. Parallèlement, vous pouvez aussi aller découvrir les planches du dernier album de la série réalisées par David B et Giorgio Albertini jusqu’au 14 octobre au Centre Belge de la Bande dessinée.

Voici un petit reportage photo sur tous ces événements :

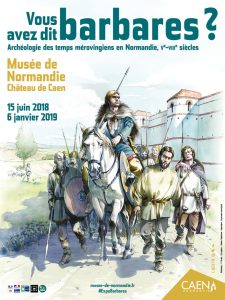

Vous avez dit barbares ?

La Normandie existait avant les Vikings et Guillaume le Conquérant, si si je vous assure.

Je suis allée hier voir une jolie exposition qui le prouve au Musée de Normandie de Caen : « Vous avez dit barbares ? ». On y découvre de très nombreux objets datant du Vè au VIIIè siècle, de l’arrivée des peuples « barbares » en Gaule (406) à la fin de l’époque mérovingienne. Les représentations de Mithra côtoient les armes, les objets de la vie quotidienne et les bijoux (je vous recommande les boucles de ceinture par exemple, je serais bien repartie avec l’une d’elles)… Et ne vous laissez pas arrêter par l’affiche: l’expo concernent aussi bien la vie des hommes que celle des femmes.

Le billet ouvre aussi l’entrée des collections permanentes du musée. Je vous recommande la salle sur la Normandie avant les Romains et ses magnifiques casques en bronze.

Roch Hachana

Les 10 et 11 septembre, considérés comme un seul et long jour, les Juifs célèbrent la fête de Roch Hachana, de l’hébreux roch hachana lachanim, « commencement de l’année pour les années civiles ». Vous l’avez compris, il s’agit de fêter le début de l’année dans le calendrier hébraïque.

Pour qu’elle soit douce, après le kiddoush, la bénédiction du vin, chaque convive trempe un quartier de pomme dans du miel lors du repas familial du premier soir de la fête. Puis, on mange des aliments propitiatoires en demandant la bienveillance de YHWH.

Un autre rituel se déroule le premier après-midi : le tashlikh. Les Juifs récitent des prières et secouent leurs vêtements au-dessus d’un cours d’eau pour rejeter symboliquement les fautes qu’ils ont commises pendant l’année passée.

Suivant la même idée, cette journée est aussi appelée dans la Bible, celle « de la sonnerie » car on sonne du chofar, une sorte de corne de bélier, pour appeler les membres de la communauté à considérer leurs errements et à se repentir.

La tradition rabbinique veut d’ailleurs que Roch Hachana soit aussi le jour du Jugement de l’humanité et que la fête marque le début de 10 jours de pénitence menant au grand pardon, à Yom Kippour.

Kiku no sekku, le festival des chrysanthèmes

Le neuvième jour du neuvième mois, on célèbre au Japon le festival des chrysanthèmes ou « fleurs d’or ».

Ces fleurs, tout comme la fête en leur honneur, sont originaires de Chine. Là-bas, le nombre 9 est particulièrement valorisé car 3 est le nombre porte-bonheur et, comme vous le savez, 3 X 3 = 9. Le neuvième jour du neuvième mois est donc une date particulièrement favorable.

Les chrysanthèmes arrivèrent au Japon au IVè siècle avant Jésus-Christ. Elles furent d’abord utilisées en médecine pour combattre fièvres et inflammations. Puis, on s’attacha de plus en plus à leur beauté. La famille impériale s’y intéressa et, au début du XIIIè siècle, l’empereur Go-Toba fit même du chrysanthème à seize pétales stylisé, le kikumon, son symbole. Il faut dire que le chrysanthème était alors un symbole solaire et que l’empereur était censé être un descendant direct de la déesse du soleil Amaterasu.

La culture de la fleur se développa ensuite sous l’ère Edo (1603-1868), à partir de Kyôto, la capitale impériale. Le festival lui-même fut célébré pour la première fois au XVIIè siècle. La cour commença alors à mettre en scène des expositions de chrysanthèmes le jour traditionnellement dédié à la célébration du Soleil, au début de la saison froide. La culture des chrysanthèmes devint un véritable passe-temps pour les aristocrates puis pour toutes les couches de la population.

Dans le dernier quart du XVIIIè siècle, le goût pour ces fleurs amena la création de « kiku ningyo », poupées chrysanthèmes, représentant des personnages traditionnels de taille réelle avec des habits de petites fleurs.

Aujourd’hui, on célèbre toujours le jour des fleurs d’or en en exposant partout sur les balcons et dans les lieux publics. On mange aussi des gâteaux de chrysanthème (une boulette faite de pétales mélangés à des fleurs de riz) et on boit de l’alcool de fleurs. On peut aussi poser un morceau de coton sur des chrysanthèmes la veille de la fête et, le lendemain matin, se laver avec ce coton mouillé de rosée. La fleur a toujours la réputation de prodiguer vigueur et longue vie à ceux qui la consomment.

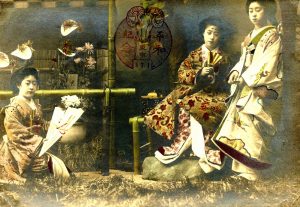

– Carte postale de 1910 environ montrant des geishas à Osaka durant le festival des chrysanthèmes

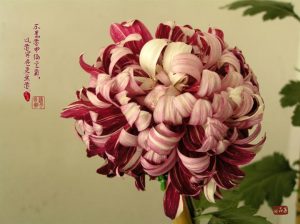

– Chrysanthème, 2012, ©ZhuoYing

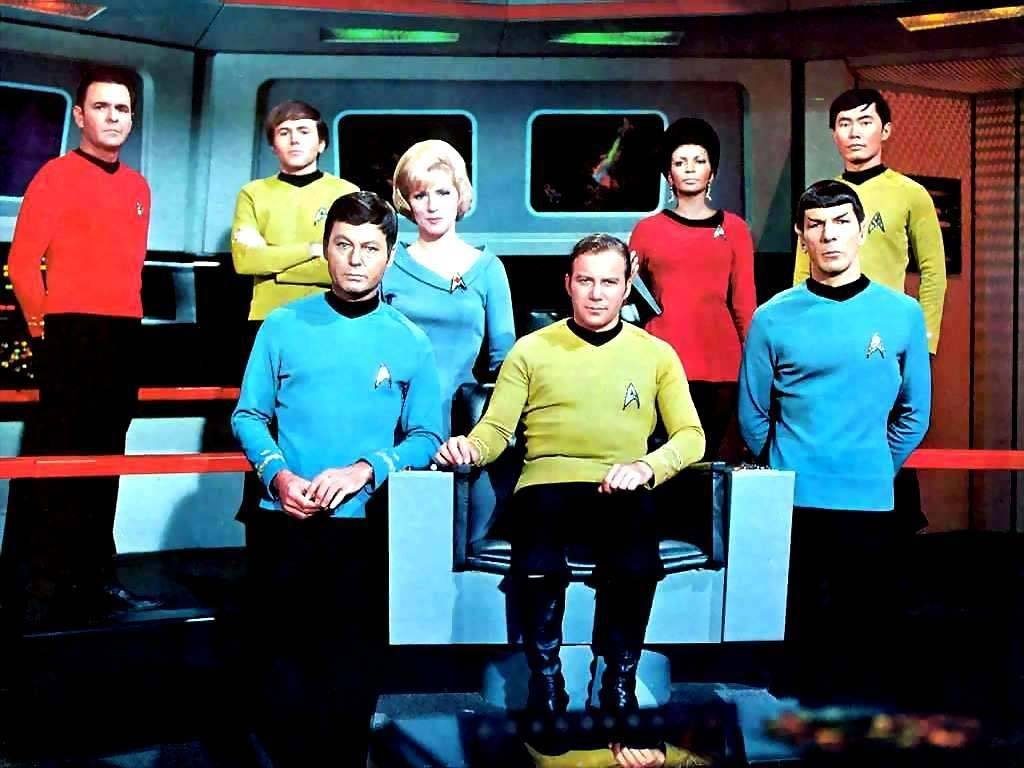

Star Trek

« Espace, frontière de l’infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial l’Enterprise. Sa mission de cinq ans : explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d’autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l’inconnu. »

Le 8 septembre 1966, passait sur NBC le premier épisode d’une série de science-fiction dont bien peu de monde aurait parié à l’époque qu’on en parlerait encore en 2018.

Si « Star Trek » fédéra immédiatement un groupe de fans très enthousiastes, elle ne fut pas vraiment populaire dans les années 60. On pensa même à l’arrêter au bout de deux saisons et il fallut toute l’énergie de son public (restreint) pour qu’une troisième saison soit programmée. La série s’arrêta finalement le 3 juin 1969.

Pourtant, l’engouement des fans ne baissa pas au contraire, si bien qu’en 1977, après le succès de Star Wars, Paramount décida de produire le premier film de l’univers (« Star Trek, le film »). Il sortit deux ans plus tard en salle. Le succès fut immédiat, permettant la production d’un deuxième long métrage (« la Colère de Khan ») et d’une deuxième série, la mythique « Star trek : the next generation »

L’intérêt pour Star trek ne s’est pas démenti depuis. Aujourd’hui l’univers compte sept séries télévisées (731 épisodes au total !), treize films et je ne compte même pas les innombrables bandes dessinées, romans, jeux vidéo…